バックナンバー

掲載年

なっとう ねばじろう ドイツへ行く

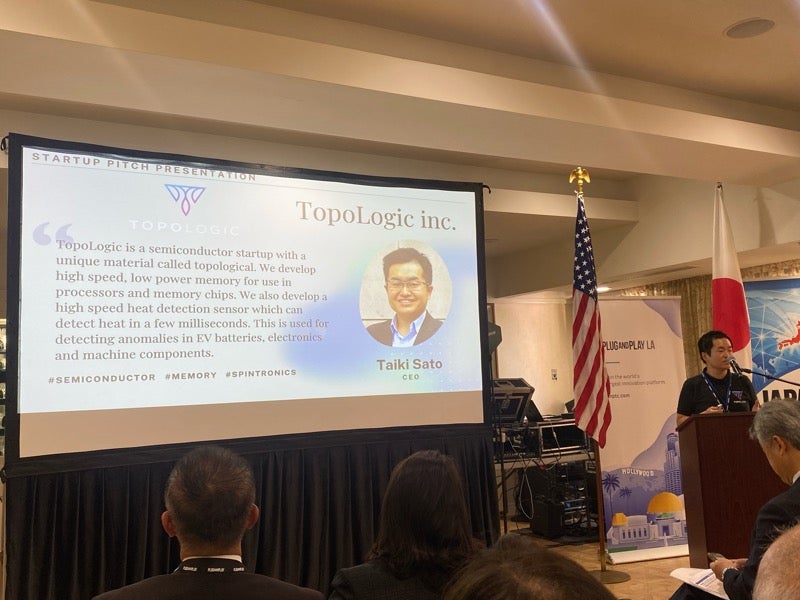

海外の補習校はグローバル人材の宝庫~デトロイト補習授業校で育ったアントレプレナー:佐藤太紀さんの笑顔 <後編>

ロサンゼルス在住 岩井英津子さんによる現地の学校や生活を紹介するコラム

間に合ったから、行って撮りまくる 山形豪さん

アフリカの大地で躍動する野生動物たち。ダイナミックで、時には牙をむく自然の中で繰り広げられる生命のやりとり。写真や動物ドキュメンタリーの中で見るそんな世界に、都会に住む私たちは魅了される。 その光景を撮り続けてきた動物写真家の山形豪さん。単に「動物が好き」「カメラが好き」だけでは続かない厳しい世界。被写体を探して無駄足を踏んだり、シャッターチャンスを何時間も待ち続けたりすることもある。アフリカのサバンナは日本からあまりに遠く、時間的・経済的・身体的な負担も大きい。 それでも山形さんは30年以上ひたすら通い続けてきた。 「もちろん、アフリカや動物が好きだからです。同時に、今自分がここで撮っておかないという危機感があるんです」と言う山形さんに話を聞いた。

JOES Davos Next 2024開催!

JOES Davos Next 2024のPART 2グループワークは、2025年1月19日、2月2日、2月16日、そして3月2日の合計4回。日本時間日曜日の午前8時、11時、午後5時にそれぞれ設定され、参加者は自分の都合のいい時間帯のグループを選んで参加するしくみです。今回も、「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」の挨拶が混在する、JOES Davos Nextらしい風景がどのグループでも繰り広げられていました。 ディスカッションの最終回では、恒例の成果動画を制作しました。ディスカッションをもとに各自で作成したスライドを持ち寄り、Zoomの録画機能を使って発表を録画します。うまく収録できたあるグループのクランクアップの瞬間、「朝早くの人も、夜遅くの人も、よく頑張ったよね! みんなすごい!」とファシリテーターが参加者をねぎらい、参加者たちは「ふたりのファシリテーターのおかげ」「グループを和ませていい空気をつくってくれた」と口々に答えていました。その光景からは、ここにいいディスカッションの場が育ったということを実感しました。 成果動画を収録中のグループの様子を覗いてみました。

インターナショナルスクールオブ長野【長野県】

海外子女教育振興財団では、帰国子女・海外子女を受け入れている学校にも「学校会員」として維持会員に加わっていただいており、毎回一校ずつ紹介しています。今回は長野県にあるインターナショナルスクールオブ長野です。

アジア、アフリカでの計15年で、 子どもたちは世界を学んだ【後編】

国際開発の仕事に従事するかよ&けんじ夫妻は、長男のひかる、次男のつばさ、長女のかおると約15年に及ぶ海外生活を経験した。ケニア、ミャンマー、南米ガイアナ、ガーナを経て、家族は再びミャンマーで生活することになる。長男が小学校に通う年齢になり、現地での生活にも変化が出てくる。子どもたちが通ったインターナショナルスクールの様子、さらに、日本に帰国してからの生活などについて詳しく聞いた。

ミラノ日本人学校

全世界の日本人学校では約1.5万人、補習授業校では約3万人の児童生徒が学んでおり、所在する地域の事情や在籍人数など学校の状況は多種多様です。ここでは世界各地にある日本人学校や補習授業校をご紹介します。今回はイタリアにあるミラノ日本人学校です。

ころころじゃがいもコロッケ

アメリカ駐在中の料理研究家柏木京子さんの料理コラム

子どもは発達障害です。海外赴任に連れていっても大丈夫でしょうか。

これから出国されるご家族、滞在中のご家族、帰国後のご家族の悩みを、海外子女教育振興財団 教育アドバイザーがお答えします。今回のお悩みは「子どもは発達障害です。海外赴任に連れていっても大丈夫でしょうか。」です。

【座談会】日米で経験した、妊娠・出産・育児

日本で妊娠、出産、育児を経験したアメリカ人のアリシアさんと、夫の駐在同行中にアメリカでその経験をしている絢子さんとしおりさん。3人に座談会形式で語り合ってもらった。

学校になじめないでいる君へ

悩んでいる子どもたちへ、先生がメッセージを届けます。

4年間のアメリカ生活が私にくれたもの

東京都に住む宮崎珠実さんは、小学校5年生の夏から中学校3年生の夏までの約4年間をアメリカ・カリフォルニア州で過ごした。英語の環境に憧れ、現地校での生活を選んだ宮崎さんだったが、ネイティブスピーカーの世界に順応するのは、想像以上に難しかった。そんな彼女は、帰国から5年以上が過ぎた今、所属する大学で留学生のサポートをする活動を通して、英語でコミュニケーションをする楽しさを実感している。思春期に経験したアメリカ生活で、宮崎さんは何を学び、何を得たのか……。その答えが、少しずつクリアになり始めている。