アフリカの大地で躍動する野生動物たち。ダイナミックで、時には牙をむく自然の中で繰り広げられる生命のやりとり。写真や動物ドキュメンタリーの中で見るそんな世界に、都会に住む私たちは魅了される。

その光景を撮り続けてきた動物写真家の山形豪さん。単に「動物が好き」「カメラが好き」だけでは続かない厳しい世界。被写体を探して無駄足を踏んだり、シャッターチャンスを何時間も待ち続けたりすることもある。アフリカのサバンナは日本からあまりに遠く、時間的・経済的・身体的な負担も大きい。

それでも山形さんは30年以上ひたすら通い続けてきた。

「もちろん、アフリカや動物が好きだからです。同時に、今自分がここで撮っておかないという危機感があるんです」と言う山形さんに話を聞いた。

(取材・構成:只木良枝)

日本語は上方落語で

「僕、小学校の入学式を2回やってるんです」

1回目は、東京・吉祥寺の公立小学校だ。直後に中米グアテマラへ。首都にあったグアテマラ日本人学校(2021年3月閉校)に入学した。それ以前、幼児期にも2年ほどグアテマラにいたらしいが当時の記憶はなく、山形さんにとっては実質はじめての海外生活だった。

グアテマラ日本人学校は、丘の上の住宅街の一角にあった。小学校1年から中学校3年まで児童生徒合わせて15人くらい、それ以前は20人を超えていたそうだが、治安悪化の影響で日本人の子どもの数が減っていた。送迎バスには武装した警官が同乗していた。大人たちには緊張感があっただろうが、学校はアットホームで楽しかった。

「先生と子どもが同じくらいの人数でね。複式学級だったこともあったなあ。休み時間は全学年が一緒に遊ぶんです」

小学校3年で帰国、かつて入学式だけ出席した小学校に戻った。

さらにその2年後、小学校5年のときに西アフリカのブルキナファソへ。今度は日本人学校がない場所だった。

ブルキナファソは旧宗主国フランスの影響下にあり、まとまった規模のフランス人が住んでいて教育機関もある。山形さんと二歳年下の妹は、フランス系のインターナショナルスクールに通学することになった。

「フランス語なんて、読むのも聞くのも生まれてはじめて。子どものことだから、放り込めば何とかなると、親は考えたんでしょうけどねえ」

どうにか周囲とコミュニケーションできるようになるまでに半年かかった。小学生高学年ともなると授業内容は複雑で、全く理解できなかった。

「成績もつけられないほどのひどい点数で、このままでは留年、という話が出るほどでした」

そのタイミングで、今度はさらに隣国トーゴへ行くことになった。

父の洋一さんは熱帯の感染症の専門家。JICAやWHOから派遣されて、現地で対策にあたっていた。

「熱帯病のあるところ、ややこしい寄生虫を媒介する昆虫がいるところが父の仕事場なんです。それはつまり、『ど田舎』ってことで(笑)」

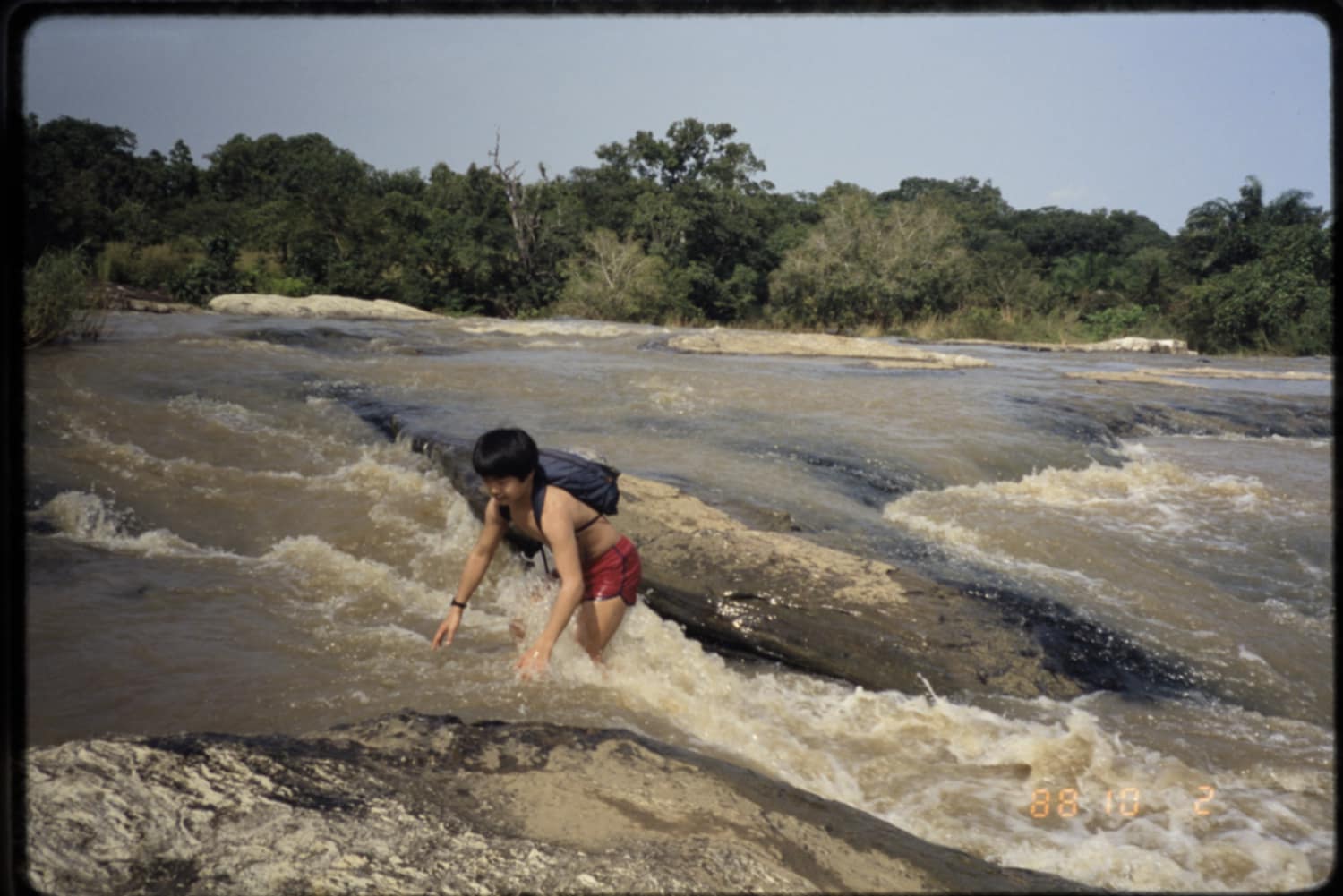

トーゴの内陸部、ラマカラという街にWHOの活動拠点があった。ローカル市場はあるが、外国人向けのスーパーマーケットなどはない。ホテルは1軒だけ。電話はなく、外国との連絡はホテルから送るテレックスが頼りだった。

近郊の村に大統領宮殿や空軍基地がおかれていたこともあり、ラマカラにも旧宗主国であるフランス人のコミュニティが存在した。山形さんはフランス語教育のミッションスクールに入学した。この頃には日常生活のフランス語には不自由しなくなっていたから、みんな一緒に中学入学というタイミングは心機一転できてラッキーだった。

「フランス人は、言葉と文化にすごくプライドを持っていて、それを広めることが自分たちの使命だと思っています。で、僕らはモリエールの戯曲とかを学ぶわけですよ。植民地時代から20年以上も使われているボロボロの教科書で、窓の外にはアフリカの風景が広がっているところで。なかなか、シュールな光景でしたね」

ブルキナファソにもトーゴにも、日本人はおろかアジア人の姿はほとんどなかった。日本への一時帰国は年に1回。そんな中で、子どもたちを日本人として育て、日本語を維持するために、「家庭内では日本語」というのが山形家のルールになった。そんな子どもたちの環境を心配したのか、大阪に住む祖父が、時々日本のテレビ番組を録画して送ってくれることもあった。

「僕はガンダムなんかが見たかったんですけど、送ってくれるのは教育テレビとか、ヨーロッパの古い映画とかばかりでね。1985年だったかな、NHK紅白歌合戦のビデオは擦り切れるほど見ました。キョンキョン、安全地帯、チェッカーズ……」

上方落語のカセットテープも繰り返し聴いた。一時帰国の時に大量に仕入れてくる。当時円熟期を迎えていた3代目桂米朝の十八番『地獄八景亡者戯』が、特にお気に入りだった。

「僕が日本語を忘れなかったのは、米朝さんと紅白歌合戦のおかげ」と山形さんは笑う。

写真というアートとの出会い

中学校3年の夏に帰国、すぐに高校受験だ。編入した地元の中学ではアフリカ帰りを理由に理不尽な目にもあったし、日本の教育から長く離れていたので一般の高校への進学は考えなかった。帰国生向けの入試があるところを探して受験し、国際基督教大学高校へ進学。しかし——。

「入ってみて、なんじゃこれは!?と思いました。みーんな英語で喋っていて、ダンス、チア、ロック……」

広く多彩な帰国生を受け入れているはずのICU高校でも、その多くがアメリカや英語圏育ち。アフリカからの帰国、しかも現地校でフランス語による教育を受けてきた山形さんは、ここでも圧倒的マイノリティだった。

「赤点続きでね、しょっちゅう呼び出しを食らっていました」

学校帰りにはゲームセンターに通い、仲間とICUキャンパスの中の広い林の中でサバイバルゲームに興じた。

「高校の卒業アルバムに、僕、迷彩服のサバゲ—スタイルで映っているんですよ。まあ、そういうことを許してくれる、度量のある学校だったんですね」

ICU高校のサポートは手厚かった。フランス語による教育を受けてきた数人の生徒のためだけに、フランス語の授業が用意された。自分がマイノリティであることは日々実感させられるが、それを理由に排除されることはなかった。ほかの学校だったらとてももたなかっただろう、と山形さんは振り返る。

それでも、日本にいること自体がどんどんつらくなっていく。そのストレスは、ひどいアトピーという形であらわれた。高校3年の受験シーズンには目も開けられなくなるほど悪化し、医者が「即入院レベル」と言うほどだった。

やりたいこともない、成績も振るわない。日本というストレスを根本的に除去しないことには、アトピーが好転する見通しもない。八方ふさがりのなかで、一応、形だけは大学を受験してもんもんとしていた。

ある日、父の洋一さんから「アフリカに一緒に行くか」と声をかけられた。タンザニア赴任が決まったのだという。天の助けだと思った。

「日本を脱出できる! アフリカに戻れる! と」

父が知人から、最大都市ダルエスサラームにIB課程を持つインターナショナルスクールがあることを聞いてきた。そこでIBディプロマを取得してイギリスの大学を目指すことにした。すでに高校を卒業している山形さんにとっては「高校のやり直し」になる。しかし、そんなことは全く気にならなかった。父とともにダルエスサラームへ引っ越し、半年の準備期間を経て、9月から入学した。

IBは6科目のうち3科目をハイヤーレベルで学ぶ。フランス語と歴史、そしてアートを選択することにした。

「アートなら、苦手な英語をあまり喋らなくてもよさそう、という消去法だったんですが」

それまでに住んでいたブルキナファソやトーゴはアフリカの西部で、大型の野生動物はあまりいない。これに対してタンザニアは東海岸で、風土もかなり違う。野生動物の宝庫として日本でも有名な自然保護区もあった。

小学校時代からカメラ好きだった山形さんは、父に頼んで自然保護区に出かけては動物写真を撮りまくっていた。その写真を見たアートのイギリス人教師が、「これを作品制作のテーマにしたら」と提案してくれた。

IBアートは、作品の制作過程を重視する。なぜこの作品を撮ったのか、なぜこの構図なのかなど、すべてを言語化していく。山形さんは夢中になってシャッターを切り、自分との対話を続けた。それまで単なる趣味だった写真が、アートプロジェクトとして結実していった

卒業後、イギリスのイーストアングリア大学へ進んだ。専攻は写真ではなく、あえて開発学を選んだ。将来またアフリカに戻りたい、国際機関の職員になれば世界で活躍できると考えてのことだったが、現地から遠く離れた土地で「開発学」を机上のみで論じることに徐々に違和感を持つようになり、結局大学時代も、多くの時間をアフリカで写真を撮って過ごすことになった。

やり続けること

大学卒業後は、とりあえず日本に戻った。

野生動物の写真を仕事にしたいという気持ちは固まっていたが、それで食べていくことが難しいこともよくわかっていた。「カメラマン」という資格があるわけではない。写真専門学校出身でもなく、職業カメラマンの経験もない山形さんは、まず「経験不問」のブライダル写真の仕事を見つけた。

「結婚式って、分単位のスケジュールで進行する大イベントですよね。式場の担当者にとって、カメラマンは邪魔者でしかない(笑) そんな中で、式の進行をさまたげず、それでいて被写体を和ませながら、キレイに、時にはポーズなどの指示を出しながら撮影していくわけですよ」

同じ写真でも、野生動物写真の撮影とはまったく違う経験だった。

1年のうち9カ月はブライダルカメラマンとして稼ぎ、それを原資に3カ月アフリカに行くという生活を毎年繰り返した。そのうちに「アフリカを撮っている人」として知られるようになり、雑誌の仕事なども舞い込むようになっていく。最初は「アフリカのため」と割り切っていたはずのブライダル写真も、それなりに満足のいく写真が撮れるようになり、楽しくなってきた。

「足掛け10年、我ながらよくやったと思います」

2005年、エプソン社主催のカラーイメージングコンテストでグランプリを受賞した。もちろんアフリカの写真だが、被写体は野生動物ではなくてナミビアのヒンバ族の女性だった。

「ブライダルカメラマンとして人物を撮り続けていたおかげですね」

「自称・動物写真家」だった山形さんから、「自称」がとれはじめたのはこの頃からだ。2010年には、サッカーのワールドカップ開催に合わせて出版された、南アフリカのサファリを写真で紹介するガイドブックを担当した。

2013年、日本の若手動物写真家4人による『FUJIFILM SQUARE 企画写真展「生(ライフ)~写真がとらえる野性~」』に出展。続いて2016年には初の大型個展『Go Wild!』を開催、それに合わせて写真集を出版。名実ともに、動物写真家と認知されるようになっていく。

2024年には、NHKの人気番組『ダーウィンが来た』に、ナビゲーターとして登場した。

自分だから伝えられることを

昨年50歳になった山形さんは、「今はひたすらアフリカに通い続けることしか考えていない」と言う。その口調には焦燥感のようなものがにじむ。

地球の環境は悪化の一途をたどっている。アフリカのサバンナも例外でなく、むしろこれまで放置されてきた分、開発が加速し、急激に変化している。

「自分が大好きなこの世界は、いずれ消えてしまうでしょう。消えるのが早いか、自分が死ぬのが早いか」

今ならギリギリまだ見ることができる。そして自分は、動物写真家としての評価を得て、充実期を迎えている

「間に合ったから、消えてしまう前に行って、行きまくって、見て、撮りまくる」

写真が売れるとか、評価とかは二の次だ。写真の整理は身体が動かなくなってからでもできるけど、現地で撮るのは今しかない、と山形さんは言う。

今年も、すでに10回以上の渡航予定が入っている。撮影旅行やテレビの動物番組取材だけでなく、カメラ愛好家や動物好きの人たちとの撮影ツアーのガイドも務める。観光スポットを回るわけではなく、動物撮影のためだけのツアーだ。チーターを追い求めてひたすら車を走らせたり、水場で何時間もゾウの親子を待ったり。

「すごいでしょう、自然ってこんなに面白いんですよ、と僕が自慢したくなるような光景を、ツアーの参加者に見せてあげたい」

自然保護にはお金がかかる。その第一歩はまず「知ってもらうこと」で、そこから課題が可視化され、社会で保護の機運が高まっていく。だから、誰よりも現地をよく知っている自分がその素晴らしさを伝えたい。「自分にしかできない」という自負と使命感が山形さんを突き動かしている。

.jpg)

「どうやったら写真家になれますか?」と訊かれることがある。

「そんなこと、オレ自身が知りたい」と苦笑しつつも、山形さんは「鳴かず飛ばずでも長くやり続けたら、いつかはオンリーワンになれる」と答えている。

駆け出しの20代は誰からも相手にされない。30代で少し実績を積んで「行けるかも」という気持ちになる。40代で周囲からようやく「この分野を専門にやっている人」と認知される。そして50代では、「この分野ではこの人以上に、詳しい人がいない」になる。気が付くと、あきらめずに残っているのは自分だけだった。

母校のICU高校にゲストスピーカーとして招かれたときに、「カメラマンを目指していた間、親からは何も言われなかったんですか?」と率直な質問を受けたことがあるという。

「自分だけの力で、好きなことをやり続けることはできません。周囲からのポジティブな応援が必要です。僕の場合は親の支えがあった。普通は、動物カメラマンなんて夢は、親が真っ先につぶしてしまうでしょう。だから本当に感謝しています」

最大の理解者で応援者だった父の洋一さんは、昨年、山形さんがNHK『ダーウィンが来た』の取材でナミビアに行っている間に亡くなった。「日本の動物写真の第一人者」「アフリカならこの人」と見込まれてのオファーを受け、企画段階から参加した大きな仕事だった。

「出来上がった番組を見てほしかったとは思いますが……。まあでも、父は、こいつはもう大丈夫、と思ってくれたんじゃないかな」

好きなことをさせてくれた父に思いを馳せて、山形さんは柔和な表情になった。

自分が日本の社会に合っているとは思わないし、「いっそのことアフリカに移住したら」と言われることもあるが、日本人のバックグラウンドを持っていることは誰よりも自覚している。家族以外の日本人がいない環境で、日本人としてのアイデンティティを育ててくれたのは両親だった。

「アイデンティティが揺らいでいたら、日本で居場所を探すのがつらかったと思います。だからいま海外で育っている子どもたちには、日本人であるという自覚を持ってほしいし、同時に日本だけが自分の選択肢ではないということを伝えたいですね。親はどうしても帰国後の受験のことなんかが気になると思いますが、そんな時代はもう終わりますよ。子どもたちを信じて、海外にいる間にいろんなものを見せてあげて、応援してあげてほしい」

日本人にしか見えない「アフリカの今」があるのだろうか。あるとしたら、それを動物写真家・山形豪は、写真の形で残すことができるのか。環境破壊が加速する中、時間はあまり残っていないだろう。その中で、今自分に何ができるだろうか。

それを問いつつ、山形さんはまたアフリカのサバンナに向かっていく。

【プロフィール】 山形豪(やまがた ごう) 1974 年群馬県生まれ。幼少時から少年時代を中米・グアテマラ日本人学校、西アフリカのブルキナファソとトーゴのフランス語教育の現地校で過ごす。中学校3年で帰国、国際基督教大学高校へ進学。卒業後に東アフリカのタンザニアへ、現地のインターナショナルスクールでIB(インターナショナルバカロレア)ディプロマ取得、1995年イギリスのイーストアングリア大学開発学部に進学。卒業後日本に帰国、フリーランスのカメラマンとして活動しながら、アフリカの大地と動物たちの写真を撮り続ける。2005年『エプソンカラーイメージングコンテスト』ヒューマンライフフォト部門グランプリ受賞。日本写真家協会(JPS)会員。近年は、サファリ撮影ツアーを企画してガイドとしても活躍中。 著書・写真集:『ライオンはとてつもなく不味い』(集英社、2016年)

『From The Land of Good Hope/喜望の地より』(風景写真出版、2016年)公式サイト:GO WILD