バックナンバー

掲載年

海外の補習校はグローバル人材の宝庫~デトロイト補習授業校で育ったアントレプレナー:佐藤太紀さんの笑顔 <前編>

ロサンゼルス在住 岩井英津子さんによる現地の学校や生活を紹介するコラム

挑戦! にほごんの日本語検定【言葉の意味編】

「日本語検定」は、親子がいっしょに学び、楽しみながら挑戦できる検定です。検定問題への挑戦を通じて、日本語の運用能力を鍛えましょう。今回は【言葉の意味編】です。

日本・アメリカ・ドイツの“間”にあるもの

小学校4年生から中学3年生までをアメリカ・ロサンゼルスで過ごした坂本鈴音さんは、現在、ドイツのケルンで暮らしている。多様な背景を持つ人々が暮らすドイツでの暮らしは、日本で暮らしていたときの閉塞感を忘れさせてくれるという。坂本さんは今、現地でドイツ語を学びながら、アメリカと日本の教育の違いについて考えている。アメリカの現地校で自分は何を身につけたのか、そして、この先のキャリアをどこで築いていくべきか——。その答えを新天地のドイツで見つけつつある。

アジア、アフリカでの計15年で、 子どもたちは世界を学んだ【前編】

国際開発の仕事に従事するかよ&けんじ夫妻は、長男ひかる、次男つばさ、長女かおると約15年に及ぶ海外生活を経験した。場所は、ケニア、ガーナ、ミャンマーなど。日系企業の駐在員が少ない地域だ。かよは、ケニアで長男と次男の出産を経験。夫婦共働きで子育てをしながら、所属する組織のリーダー職をこなしてきた。仕事との両立は大変だったが、開発途上国での子育ては、欧米圏での異文化体験とはまた違う面白さがあったという。家族5人の海外生活について聞いた。

JOES Davos Next 2024開催!

JOES Davos Nextの主要イベントのひとつであるPART2のグループディスカッションでは、今回も活発な議論が行われました。 日程は1月19日、2月2日、2月16日、そして3月2日。世界中どこからでも参加しやすいように、また、参加者のスケジュールに合わせられるように、日本時間日曜日の午前8時、11時、午後5時の3回設定されました。 2024年12月に公開開始となった山崎直子宇宙飛行士の基調講演を視聴してから迎えた第1回のディスカッション ではグループの仲間とはじめて顔を合わせ、続く第2回・第3回は、宇宙と地球の話題について話し合いました。各グループには、高校生・大学生によるファシリテーターと、宇宙開発フォーラム実行委員会の大学生が参加して、ディスカッションを支えました。 回を重ねるごとにグループの雰囲気がやわらかくなっていきます。最終回の第4回では各グループが成果動画を録画して、フィナーレを迎えました。この成果動画は、今回もDavos Next特設サイトで公開される予定です。 ところで、子どもたちのディスカッションの様子、気になりませんか。今回、いくつかのグループにお邪魔してみました。その中から、印象的なシーンや発言を紹介しましょう。

帝京ロンドン学園高等部【イギリス】

海外子女教育振興財団では、帰国子女・海外子女を受け入れている学校にも「学校会員」として維持会員に加わっていただいており、毎回一校ずつ紹介しています。今回はイギリスにある帝京ロンドン学園高等部です。

シンガポール日本人学校クレメンティ校

全世界の日本人学校では約1.5万人、補習授業校では約3万人の児童生徒が学んでおり、所在する地域の事情や在籍人数など学校の状況は多種多様です。ここでは世界各地にある日本人学校や補習授業校をご紹介します。今回紹介するのは、シンガポール日本人学校クレメンティ校です。

つみれとキャベツの味噌汁

アメリカ駐在中の料理研究家柏木京子さんの料理コラム

海外赴任が決まりましたが、中学生の子どもは行きたがりません。できれば、家族といっしょに赴任したいのですが……。

これから出国されるご家族、滞在中のご家族、帰国後のご家族の悩みを、海外子女教育振興財団 教育アドバイザーがお答えします。

時間をかけて見つけてきた、「自分は自分」というアイデンティティ

前記事(2025年3月17日公開)で話を聞いた高政マリアさんの長女の恵理佳さん(表紙写真左から2人目)と次男の航さん(表紙右から2人目)。日系2世としてアメリカで生まれ育ちながら、日本語補習授業校に通い、大学時には二人とも宣教師として1年半を日本で生活した。現在、恵理佳さんは小学校教員を育休中、航さんはオハイオ州で日系企業に勤めている。アメリカで日本語や日本文化を学ぶ中でアイデンティティとどのように向き合ってきたのか、現在の生活や将来のことなどについて、話を聞いた。

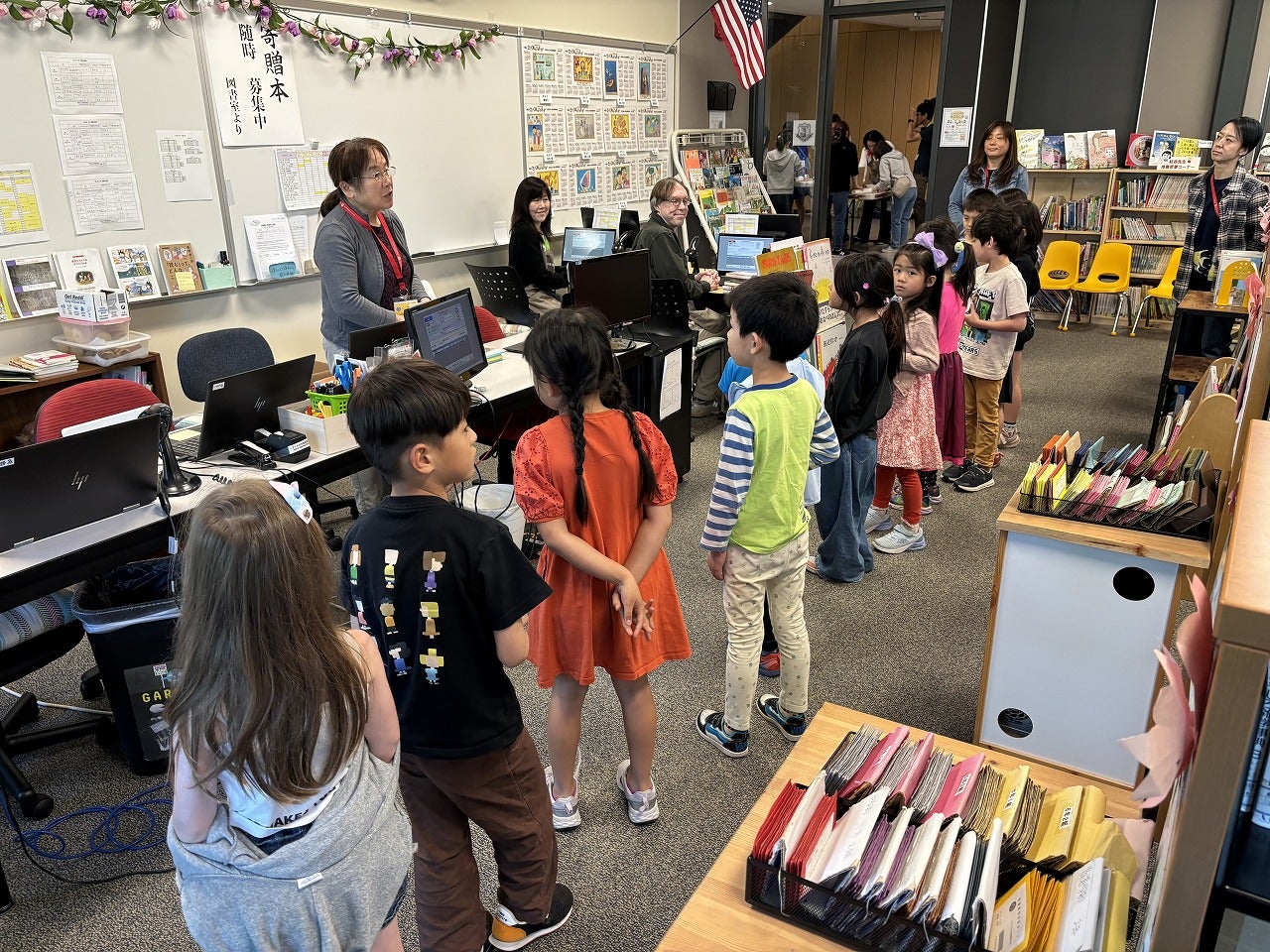

シアトル日本語補習学校

アメリカで実践する日英バイリンガル教育の現在形 金城直美さん

カリフォルニア州グレンデールにあるダンズモア小学校で教員をしている金城直美先生は、現在、英語・日本語のデュアル・イマージョン教育プログラムを担当している。自らも日本語と英語が家庭内で混在する環境で育った金城先生は、アメリカ・日本での幅広い学びを経て、最終的にバイリンガル教育で子どもたちを指導する道を選んだ。金城先生が目指すのは、誰もが多様な言語で、等しく教育を受けられる環境の実現。バイリンガル教育の現場で見えてきた課題や現在の仕事で実現したい夢について聞いた。