【シリーズ:地球はどこでもミュージアム!】 虫を知る・触れる昆虫館

「ハチドリって見たことありますか?」

世界中のミュージアムを知り尽くす、自他ともに認めるミュージアムの達人・栗原祐司さん(国立科学博物館副館長、ICOM日本委員会副委員長)。東京生まれ東京育ちの栗原さんは、2000年代のはじめのアメリカ赴任中に、生まれて初めて本物のハチドリに出会った。

「図鑑などでその存在は知っていても、どこか知らない遠いところにいる伝説上の生き物みたいに思っていた、それが実際に目の前にいて動いている。すごく興奮しました」

本物を見る、触れる。それはまるでミュージアムでの体験だ。庭先にやってきたハチドリとの邂逅は、栗原さんにとって忘れられない自宅での「ミュージアム体験」になった。

「いま日本を離れて世界の各地で育っている子どもたちも、日々何か新しいものに出会っているはず。日本にはない珍しい植物に出会い、動物と触れ合い、滞在国の歴史を学び、アートに触れ、未知のものに出会う。毎日の暮らしそのものがミュージアム体験です。そのかけがえのない日々、大切にしてほしいですね」

JOESマガジンの前身である月刊『海外子女教育』では、毎年夏に日本のミュージアムを特集してきた。

その流れを汲んだ本記事、今回は「昆虫館」を紹介する。ナビゲーターは栗原祐司さん、訪問レポートは石川県ふれあい昆虫館。 巻末には、恒例の「栗原さんおススメ 日本と世界の昆虫館 リスト」も用意した。

昆虫という身近で多彩で、知られざる生き物の、緻密で驚きに満ちた世界へようこそ。

(取材・執筆:只木良枝 画像:特記のないものは石川県ふれあい昆虫館にて筆者撮影)

未来の昆虫博士? 石川県ふれあい昆虫館

未来の昆虫博士? 石川県ふれあい昆虫館

ミュージアムの達人がいざなう昆虫館の世界

シャープゲンゴロウモドキの展示

シャープゲンゴロウモドキの展示「以前どこかで見た虫の展覧会で、ある虫のキャプションに『高価な虫』とあって、なんだか腹が立ちましたねえ。生き物に対してそれはないでしょう」

昆虫は商品ではない。「貴重な虫」「稀少な虫」というのならわかるけど、と栗原さんはちょっと憤慨した口調だ。生き物である昆虫は、世話を怠ったり、間違ったやり方で死なせたりしてしまっても、ゲームの世界のようにリセットすることはできないのだから。

「今日本では、虫を目にする機会が減ってきています。環境破壊も進んでいるし、衛生環境が整った日本はきれいになりすぎちゃって害虫も減っていますからね」

季節を告げる虫たちはともかく、害虫には正直あまり出会いたくない。でも考えてみれば人間が勝手に「害」に分類しただけで、彼らだって必死に生きている。しかも私たちの生活にとっても、身近な存在だ。

「そんな昆虫を知るためには、やはり昆虫館ですよ。国立科学博物館でもこの夏特別展『昆虫MANIAC』を開催予定ですが、今日は昆虫の専門館の話をしましょうか」

モルフォチョウの展示

モルフォチョウの展示昆虫を展示する施設の歴史は古く、1881年イギリスの動物学協会がロンドン動物園のなかに設置した施設が始まり。当時、50種類以上の昆虫が展示されていたそうだ。

日本では大正時代の1919年に岐阜県に名和昆虫博物館が誕生。戦後、1950年代になって兵庫県宝塚市と東京都練馬区の豊島園に展示施設ができた。1961年には、東京西部にある都立の多摩動物公園でも展示が始まった。

昆虫専門の館の数は決して多くないが、県立の総合博物館や自然史博物館、そして動物園の展示の一部として扱われているところを入れると、それなりの数になる。

「個人や団体が運営する館もあります。先日訪問した埼玉の加須市大越昆虫館はすごかったですね。埼玉昆虫談話会という団体が運営していて、個人所有の土地にプレハブで昆虫館を建て、借りた土地に環境団体の助成金でビオトープのような池を作り、生態園まで作っていました。任意団体とはいえしっかり外部資金を獲得して展示を充実させていて、その熱意に感服しましたよ」

現在では全国昆虫施設連絡協議会が組織されて、登録館は22(2021年度)。所属館のスタッフが昆虫の生態や飼育方法を熱く語った『昆虫館はスゴイ!』(出版社:repicbook)は、昆虫好きの人々の間では必読書になっている。

「この協議会の発足に尽力したのが、長年NHKラジオの夏休み子ども科学電話相談で活躍した昆虫学者の矢島稔という人。その名前を冠した『矢島賞』が、毎年、すぐれた昆虫展示に与えられています」

カブトムシの展示

カブトムシの展示昆虫館という名前から思い浮かぶのは、ガラスケースに入った世界各地の昆虫の標本だ。もうちょっと専門的になると、液体が満たされたビンの中に入った標本……。

「もちろんそれらも展示の基本ですが、昆虫館には生体展示という大きな魅力があります」

つまり、展示ケースや水槽の中で生きている昆虫を飼育して展示、実際に動く様子を見ることができるのだ。

「昆虫は身体のサイズが小さいものが多いので、そういう展示も可能でしょう。昆虫館と名乗っているところは、どこも飼育や繁殖に力を入れています。館によっては、蝶が舞う温室を備えているところもありますよ」

敷地内に広大な森を持ち、その中で採集自由としているところもある。標本で学んだばかりの実物が目の前を飛び回っていて、触れることもできる。恐竜や猛獣ではそういうわけにはいかない。これも昆虫ならではの楽しみだ。

「次に重要なのが、日本文化が学べる場であることです」

昆虫といえば、生物とか環境、いわゆる理系っぽいイメージなのに、なぜ日本文化?

「日本の暑い暑い夏の終わりの夜に、虫の音が聞こえてきて『そろそろ秋だなあ』なんて思った経験、ありませんか。和歌や俳句を思いだしてください。万葉集の歌には、『こほろぎ』『ひぐらし』などの虫が登場します。そうそう、宮崎アニメの代表作のひとつ『風の谷のナウシカ』は、平安時代に記された『堤中納言物語』に登場する虫愛ずる姫君がモデルになっているという話もありますよね」

四季のある日本では、昆虫の鳴き声や行動は季節によってはっきり異なっている。セミが鳴くのは夏、赤とんぼが飛ぶのは秋……。昆虫の活動は私たちに四季の移り変わりを感じさせ、それが文学作品や美術作品に大きな影響を与えてきた。日本文化を昆虫館で学ぶ。ちょっと不思議な気もするが確かにその通りだ。

「兵庫県伊丹市には、『鳴く虫と郷町』という風流なイベントがありますよ。毎年秋のはじめに、酒蔵のある通りなどに秋の虫が展示されて、道行く人がその鳴き声を楽しめるというものです。今、市街地では虫の姿をなかなか見ることができなくなっていますからね。伊丹市昆虫館が、スズムシなど15種3,000匹もの虫を毎年準備しているそうです」

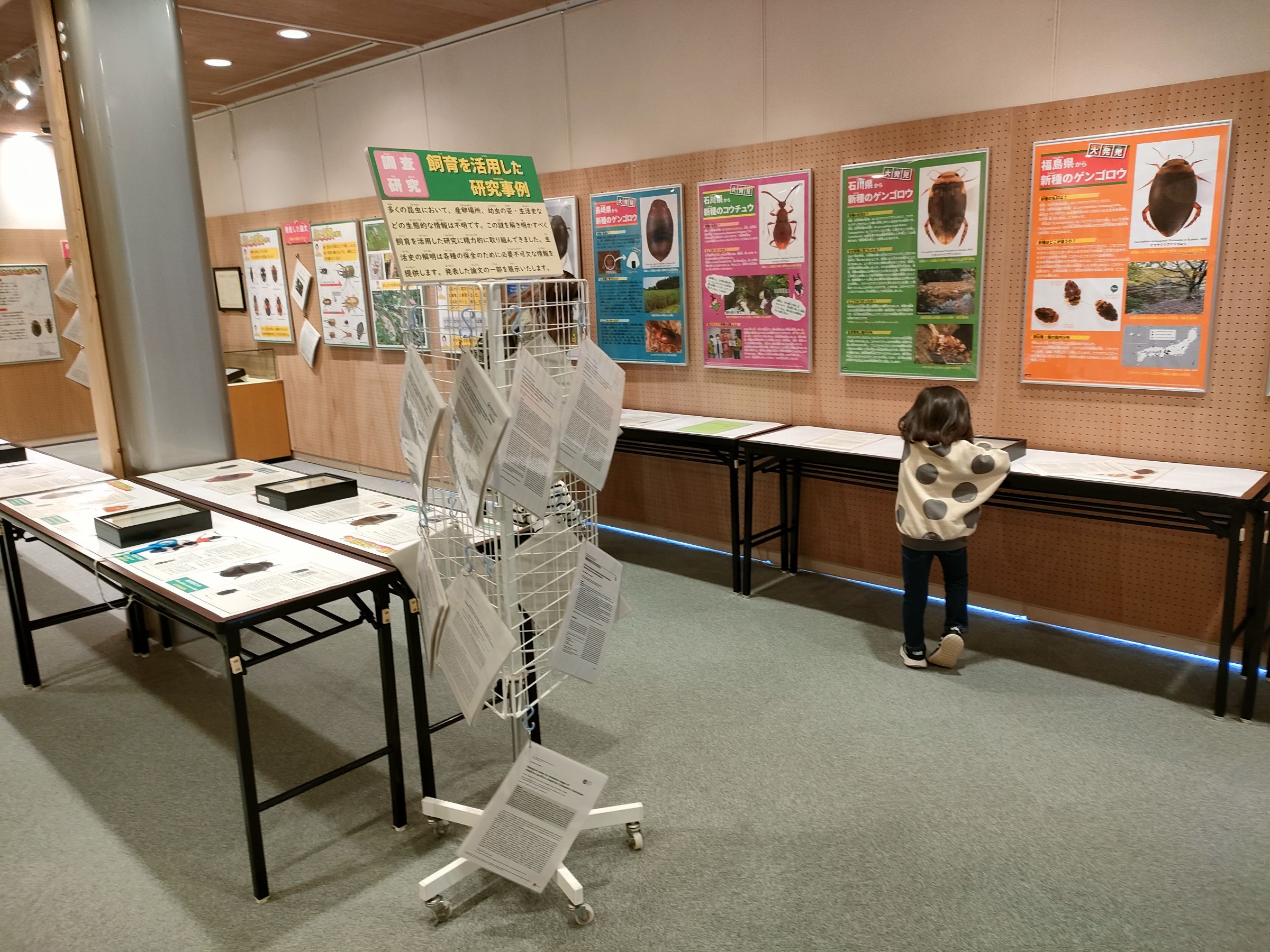

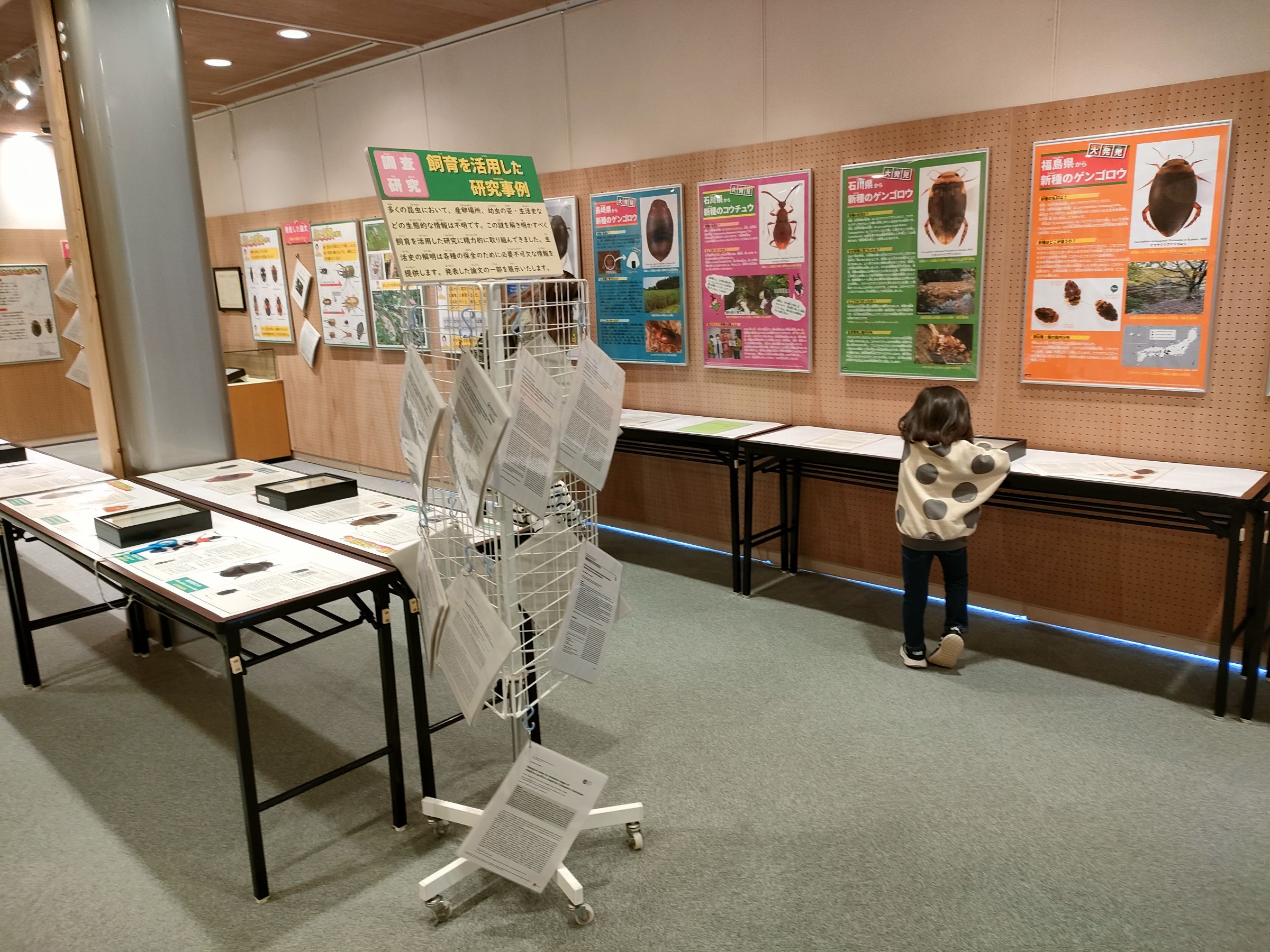

研究成果の展示

研究成果の展示もうひとつ、栗原さんが挙げたのが「研究」だ。確かに、飼育や繁殖に力を入れる昆虫館では、毎日が実験と観察という研究の繰り返しといえるのかも。

「それだけではありません。子ども昆虫博士って、時々ニュースに出るでしょう」

たしかに、昆虫関係では「小学生が知られざる生態を発見」「高校生が学会発表」など、子どもの活躍が報じられることがあり、その頻度はほかの学術分野よりも高い気がする。

昆虫のなかには、まだその生態がくわしく解明されていないものも多い。一方で、飼育や観察に大掛かりな設備や特殊な装置を必要としない小さな昆虫の飼育や観察は、子どもでも比較的容易に取り組むことができる。自室に置いたケースの中の昆虫の観察を根気よく続けた結果、今まで知られていない行動を発見するなど、大人顔負けの研究成果をあげることも可能なのだという。

「小さな昆虫なんかは、何を食べるのかもわかっていないものがたくさんありますからね。もちろん観察だけでは研究にならないのですが、子どもが『新発見かも?』と学校の先生に相談し、それが地元の昆虫館や博物館に持ち込まれ、研究員や学芸員が伴走して、論文発表にいたる例は少なくありません」

自宅での飼育や観察のための資料を充実させ、飼育教室などのイベントを開催し、飼育や観察方法の動画を公開するなど、情報発信や教育に力を入れている昆虫館も多い。昆虫の世界は、興味を持ったら子どもの力でもどんどん奥に進んで行けるのだ。

次のページ:石川県ふれあい昆虫館へ

石川県ふれあい昆虫館へ

石川県ふれあい昆虫館(石川県白山市)

石川県ふれあい昆虫館(石川県白山市)

栗原さんの「イチ押し昆虫館」を聞いてみた。

「うーん、いろいろあるなあ。さっき話した伊丹市昆虫館はじめ、関西には歴史ある昆虫館がいくつもあります。関東ならやっぱり県立ぐんま昆虫の森かな。ここは、広大な森で昆虫採集ができます。もちろんキャッチ&リリースがお約束ですよ」

様々な館を思い浮かべていた栗原さんが、やがて「ここ!」と言ったのが石川県ふれあい昆虫館だった。

「数少ない県立の昆虫館です。自然豊かな白山山麓にあって環境は最高。飼育が難しいスズメバチの展示で矢島賞を受賞するなど、展示も素晴らしい。何より見事なのが蝶の温室です」

金沢から私鉄に乗って約1時間。鶴来駅から古い街並みを抜けて坂道を上がったところ、加賀の国一ノ宮として信仰を集める白山比咩神社に近い場所にある石川県ふれあい昆虫館、愛称「ふれこん」。訪問すると、企画展示係長の石川卓弥さんが出迎えてくれた。

石川県ふれあい昆虫館 企画展示係長 石川卓弥さん

石川県ふれあい昆虫館 企画展示係長 石川卓弥さん 精巧に作られたジオラマ

精巧に作られたジオラマまずは日本の雑木林ジオラマコーナーへ。

「植物以外はすべてホンモノの標本です。葉っぱは本物から型をとってつくったそうです」と石川さん。昼から夕方、夜へと定期的に光が変わっていく様子が美しい。

このほかに、サバンナ、熱帯のジャングル、ツンドラのジオラマもある。見比べると、生物の様相の違いが一目瞭然だ。

世界の昆虫コーナー

世界の昆虫コーナー続いて標本の部屋へ。約1500種約3000点の標本がずらりと壁を埋め尽くしている。

「昆虫の色や形は単なる飾りではなくて、必ず意味があります。今まで生き抜いてきたわけですから、そのために役に立っているはずなんですよ」

人間がまだその意味を知らないだけなのだ。 美しく彩られた蝶とくすんだ色の蛾。「光のある昼に飛ぶものが鮮やかな色彩を持つ」と聞くと、敬遠しがちだった蛾にもがぜん親近感がわく。

昆虫の知恵には驚くばかり

昆虫の知恵には驚くばかり ガラス越しに見るビオトープ池。虫はシール

ガラス越しに見るビオトープ池。虫はシール「昆虫の知恵」の解説パネルに「へえなるほど」「すごいな」と感心しながら奥に進むと、大きなガラスの向こうにビオトープ池が広がっている。

「毎年ゴールデンウィーク明けから、池のまわりにミツバチの巣箱を設置して、ガラス越しに巣箱の観察ができるようにしています」

近隣の養蜂業者の協力を得て、もう20年近く続けている。ここでとれたはちみつの試食イベントもあるそうだ。 さらに進むとむしむしハウス、その奥には生きたカブトムシを放し飼いにする野外網室「カブトの森」がある(7~8月末開館)。その外に広がる生態園では、昆虫採集もできる。

昆虫ウオッチング

昆虫ウオッチングUターンして、お待ちかねの昆虫ウオッチング。ずらりとケースが並ぶ生体展示コーナーだ。中には植物防疫法にかかるオオコノハムシなどの昆虫もいて、万が一にも逃げ出さないようにケースが二重になっているものも。

「国内希少野生動植物種に指定されているものもいます。近年は、特に水生昆虫の展示が充実してきています」

一つ一つのケースを覗き込んでいると、あっという間に時間がたっていく。

オウサマゲンゴロウモドキの展示

オウサマゲンゴロウモドキの展示一番奥には、オウサマゲンゴロウモドキの大きな水槽。現存するゲンゴロウの仲間では世界最大種だそうで、確かにとても大きい。IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストで危急種に指定されている希少な種なのだという。

「当館はゲンゴロウの飼育では実績があります。ラトビアのラトガレ動物園との共同研究として2019年から飼育をはじめました」

寒い国の昆虫なので繁殖期には水温を低温に保つ必要がある。水族館ではないふれあい昆虫館では小型設備で対応しているため、水温の調節には苦労しているそうだ。

横のドアから入って、いよいよチョウの園へ。もわっとあたたかい空気に包まれながら植物の生い茂る中を進むと、蝶、蝶、蝶、ここにも、そこにも蝶が飛んでいる。あまりの光景に、一瞬クラっとするほど。

窓の向こうには白山の山並みが

窓の向こうには白山の山並みが

「350㎡という規模は、国内にある放蝶温室のなかで特に大きいほうではないんですが、蝶の密度では当館が一番だと思いますよ」と石川さん。ちょっと自慢気な口調だ。

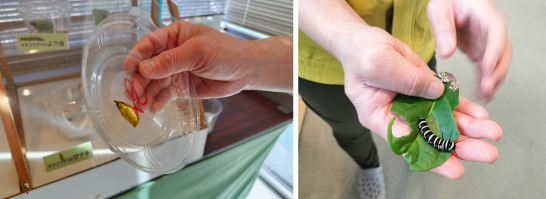

毎月、卵からかえした約1000匹の蝶を順次入れている。1カ月以上生きる蝶も多いので、結果的に温室内にはつねに1000匹を超える蝶が舞っていることになる。

見事な蝶の乱舞(動画) ※画像をクリックすると動画の画面に飛びます(音あり)

見事な蝶の乱舞(動画) ※画像をクリックすると動画の画面に飛びます(音あり)「蝶が飛ぶかどうかは天気や気温にも影響されます。今日は天気がいいから、よく飛んでいますねえ」と、目を細める石川さん。

所せましと飛び回る蝶は日本最大級のオオゴマダラなど約10種類。沖縄に生息するオオゴマダラはパラベンという物質を好むので、それを浸した布を棒の先に付けて蝶を集める。その様子を撮影しようとカメラを構える手にも蝶が止まる。すごい体験だ。

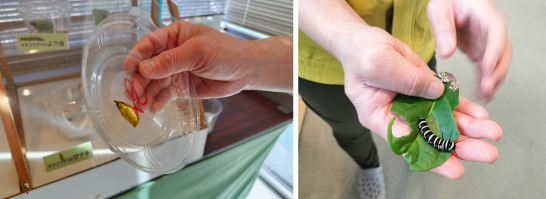

オオゴマダラの展示

オオゴマダラの展示蝶に酔いそうになりながら、ゆるゆると上がりスロープになっている温室内を進んで2階の展示室へ。温室を出たところに、今たくさん見てきたオオゴマダラの生態についての展示があり、幼虫もいる。メタリックな金色に輝くサナギにビックリした。

石川県の虫コーナー

石川県の虫コーナー石川県の虫のコーナーでは絶滅が心配される昆虫や、外来種の脅威を説明するパネルが目を引く。蝶のパラダイスから、いきなりの現実を突きつけられる。

「このあたり、白山界隈は国定公園なので乱開発の恐れはないのですが、最近の気候変動の影響がやはり大きくて、高山性の生き物が心配ですね」と、長年白山麓の昆虫と付き合ってきた石川さんはちょっと表情を曇らせた。

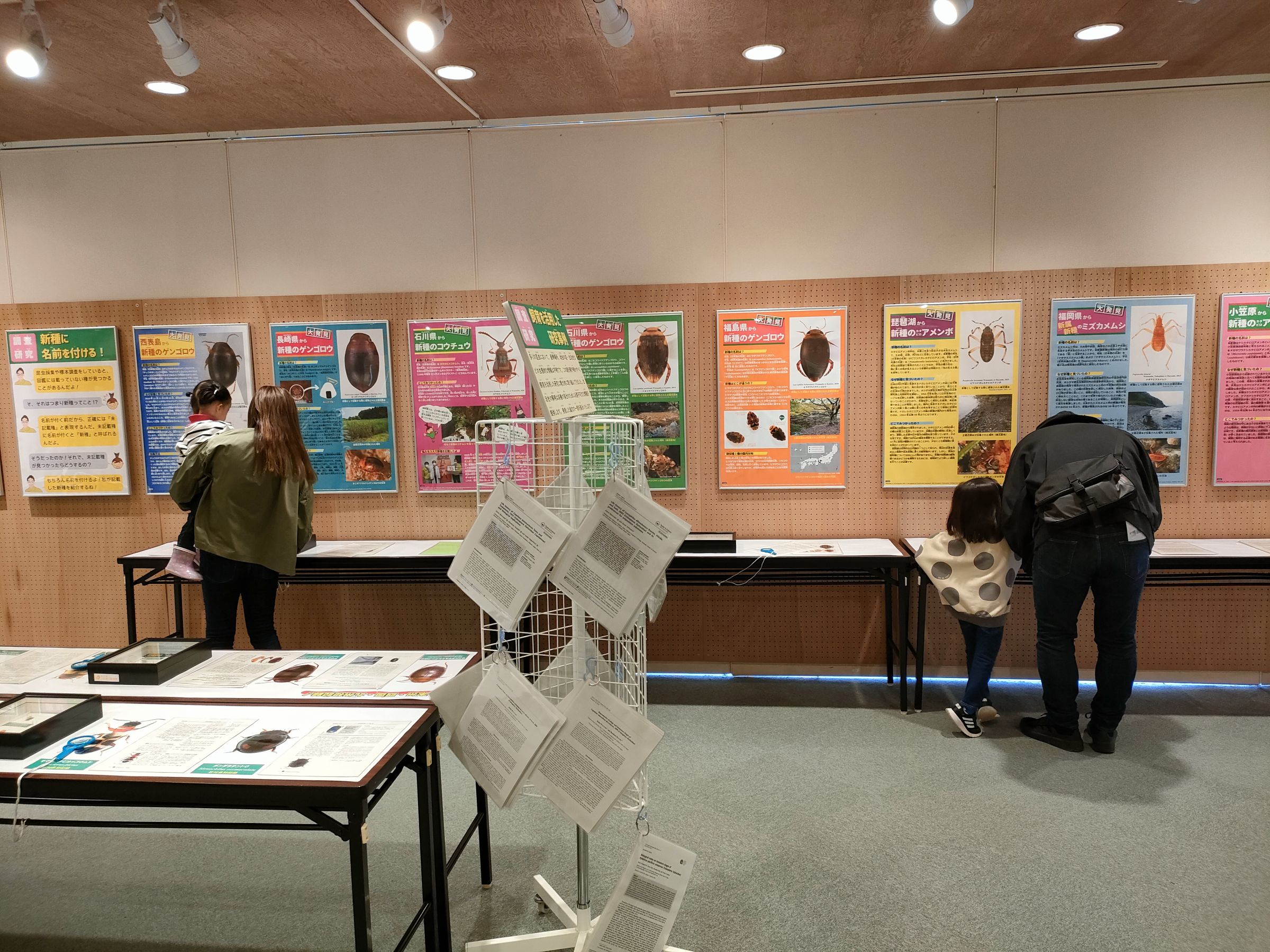

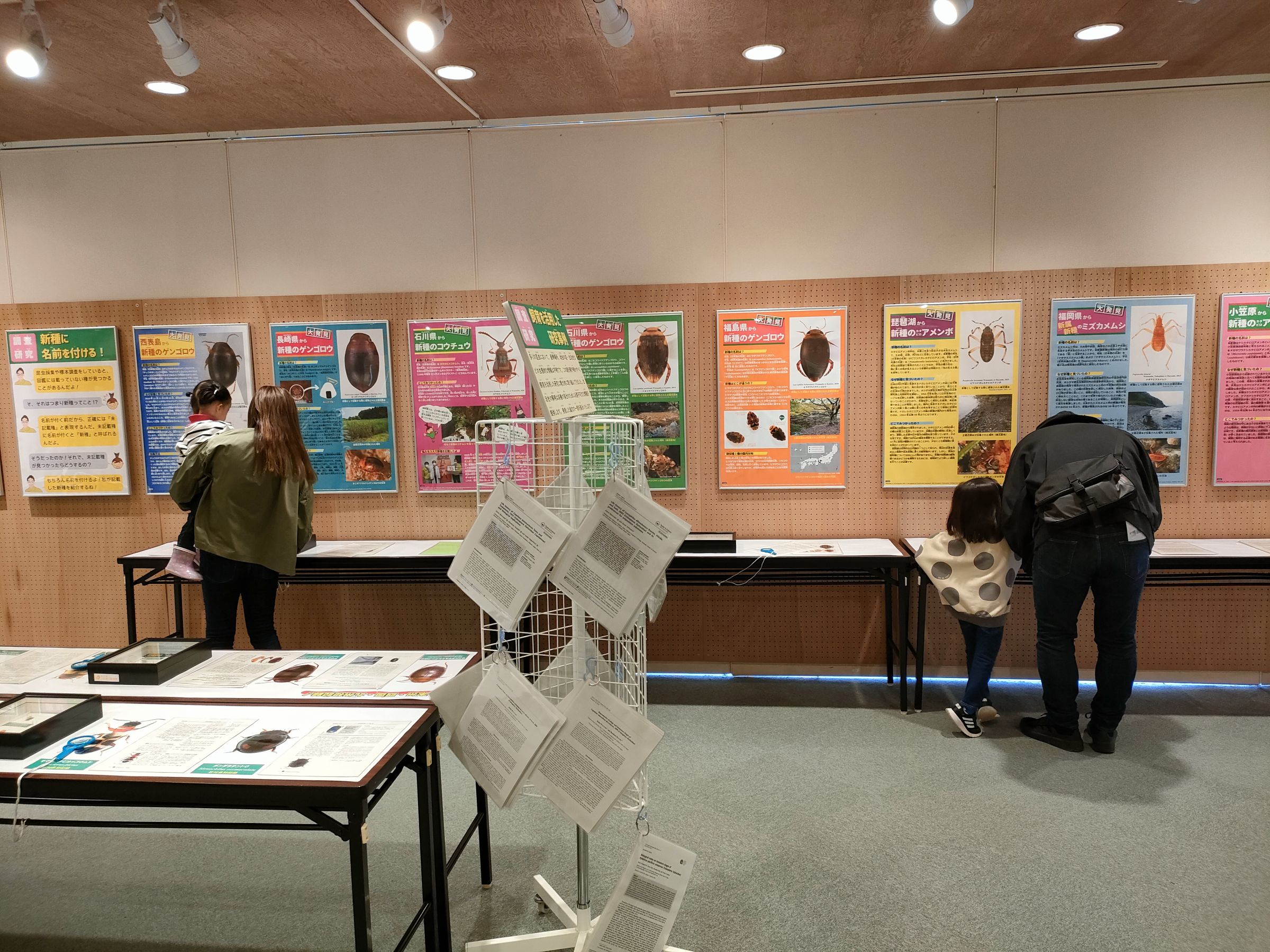

親子連れの来館者が多い

親子連れの来館者が多いその奥の特別展示コーナーで開催中の企画展は「学芸員のお仕事」。一人の学芸員を取り上げ、その人がどんな仕事と研究をしているかを詳しく展示している。手書きの親しみやすいパネルの横に、「興味があったら読んで」とばかりに論文が置かれている。

「子どもたちにはちょっと難しい内容かもしれませんが」と石川さんは言うが、「昆虫館は子どもたちの研究に伴走している」という栗原さんの話を思い出した。

昆虫館の展示の先には研究の世界がある。それを実感できる子どもたちは幸せだと思った。

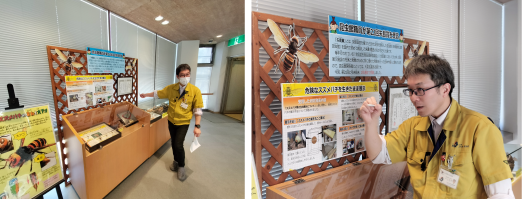

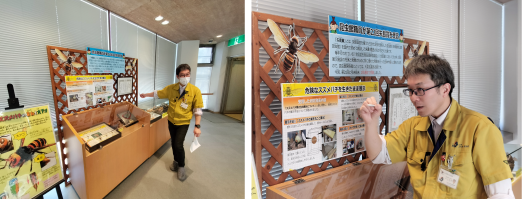

説明中の石川さん

説明中の石川さんエレベーターホールに来たところで、大きなハチの巣の展示に気づいた。これが、栗原さんが話していた「矢島賞奨励賞を受賞したハチの研究」ではないか。そしてその研究をした人こそ、今日案内してくれた石川さん。

危険なスズメハチをどのように工夫して飼育し、研究するか。石川さんは、その苦労と楽しさを、熱を込めて語ってくれた。

さて、一通り館内を案内してもらったが、ふれあい昆虫館のすごさはそれだけではない。ぜひウェブサイトを覗いてみてほしい。

※画像をクリックすると「石川県ふれあい昆虫館」のウェブサイトに飛びます

※画像をクリックすると「石川県ふれあい昆虫館」のウェブサイトに飛びます

必見は「エンジョイ昆虫館」のページだ。昆虫種別の「おしえて昆虫館」は、「まさにそれが知りたかった!」という素朴な疑問から専門的な事柄まで、豊富な情報が揃っている。標本の作り方や飼育方法はもちろん、学芸員の得意分野まで展示キャプション風に紹介している。

そして公式YouTubeの「ふれこんチャンネル!」だ。

自然観察や羽化の記録映像などに交じって、「昆虫しりとり」「1分間昆虫採集バトル」などのお遊び系のコンテンツがずらっと並ぶ。見ているうちに、ふれあい昆虫館とスタッフがどんどん身近に感じられるようになっていく。

足の便が良いとは言えない立地にあるふれあい昆虫館だが、インターネットで日本中・世界中に発信しているのだ。実際、県外からの問い合わせも多いという。「積極的に発信している甲斐がありますね」と石川さん。

「昆虫は地球上にいる生きもののなかで、一番人間の身近にいると思います。でもまだわからないことがたくさんある、つまり研究の余地があるということです。興味を持ってもらうきっかけになればと思って、いろんな世代、年齢層の人に向けて展示やイベントをやっています。ぜひ親子で『すごいね』と言いながら、一緒に見てほしいですね。もしわからないことがあったら、どんどん僕たちに聞いてください」

気がつけば、白山麓の小さな町の陽はかたむきはじめていた。ふれこん、たっぷり半日いてもまだ時間が足りない気がする。

今度はミツバチの巣箱が見たい、むしむしハウスも見学しなくちゃ、野外生態園で昆虫採集にもチャレンジしたいな、などと思いながら、夕暮れの道を駅に向かった。

石川卓弥さん(石川県ふれあい昆虫館 企画展示係長)からのメッセージ

.jpg)

1998年の開館時からいる最古参の職員です。子どもの頃から昆虫が好きで、大学ではハチの研究をしました。いったん環境調査の仕事をしたのですが、地元に昆虫館ができることを知って応募しました。研究も展示も、「この昆虫の面白さを伝えたい、知ってもらいたい」というのが原動力になります。だから、自分が担当した展示を子どもが食い入るように見ていると嬉しいですね。

世界にはいろんな虫がいますから、機会があるなら見てみたい。それを現地で見られるなんて、海外で育つ子どもたちが羨ましいです。

日本人は、四季折々に虫をめでる文化を持っています。今暮らしている場所の気候環境は日本とずいぶん違うものなのでしょうが、子どもたちには、その中でもやはり日本の季節感を大切にしてほしいですね。

日本人学校の先生方は、日本と全く違う自然環境のなかで日本の教科書どおりに授業をすることに、とても苦労されているだろうと思います。でも、日本の昆虫や季節感のことを、授業の中にぜひ取り入れていってほしいです。当館のウェブサイトのコンテンツが、そのお役に立てば嬉しいです。

ナビゲーター:栗原祐司さん(国立科学博物館副館長、ICOM日本委員会副委員長)から、いま海外に住んでいる君へ

栗原祐司さん 加須市大越昆虫館にて

栗原祐司さん 加須市大越昆虫館にて日本に生息していない昆虫や動物、植物などは、日本語で調べても十分な資料が出てこないことがあるでしょう。子ども向けの図鑑類となるとなおさらです。日本にいない、日本で研究が盛んでない、なじみがない、だから本も出ていないというのはある意味当然ですよね。

そんな時には現地の昆虫館や博物館、図書館や書店に行ってみましょう。子ども向けの図鑑もあると思います。写真やイラストの多い図鑑と出会えれば一番いいですね。ことばがわからなくても、図版を見ているだけでも楽しいでしょう。

外国語にまだ自信が持てない君、でも興味を持ったもののためなら英語だってフランス語だってスペイン語だって、読んでみようと思いませんか? 最初は図版を眺めるだけでもいい。学術論文だって、恐れずに辞書を引きながらでもチャレンジしてみましょうよ。

国立科学博物館(科博)(東京・上野公園)では、この夏、昆虫の特別展を開催しています。科博の研究者全力投球の、ディープでマニアックな展示をお楽しみに。

次のページ:栗原さんおススメ 日本と世界の昆虫館リスト

栗原さんおすすめ日本と世界の昆虫館リスト

【国内】

〇多摩動物公園昆虫館(東京都日野市)

多摩動物公園の中にあり、一年を通して色とりどりのチョウが舞う国内最大級の温室「生態園」は必見。こうしたチョウの生体展示によって通年飼育を行ったのは同園が日本初です。1969年7月に開館した本館は、上から見るとトンボの姿をしています。

URL:https://www.tokyo-zoo.net/zoo/tama/about.html

〇ぐんま昆虫の森(群馬県桐生市)

45haの敷地に雑木林や、畑、小川などの里山風景を再現し、豊かな自然環境の中で、昆虫を手に取り観察できる体験型教育施設です。昆虫観察館には常時数百頭のチョウが舞う生態温室や様々な展示がなされ、かやぶき民家では、昔のくらし遊びや里山体験を楽しめます。

URL:https://www.pref.gunma.jp/site/giw/

〇名和昆虫博物館(岐阜県岐阜市)

ギフチョウの命名者である昆虫学者・名和靖博士によって1919年に開館した現存する日本最古の昆虫館です。世界各国の昆虫約12,000種類、30万点以上の標本を収蔵しています。建物は明治洋風建築で、登録有形文化財。

URL:http://www.nawakon.jp/

〇伊丹市昆虫館(兵庫県伊丹市)

「いたこん」の愛称で知られ、2006年から伊丹市内で実施している「鳴く虫と郷町」の主催者として全国的に有名です。昆虫食をテーマとした展覧会やオリジナル絵本など、特色ある企画を打ち出しています。

URL:https://www.itakon.com/

〇橿原市昆虫館(奈良県橿原市)

「生態展示室」では、ヘラクレスオオカブトやニジイロクワガタなどの外国産の昆虫や水生昆虫を観察することができます。琉球列島の気候に調整された「放蝶温室」では、オオゴマダラやシロオビアゲハなど年間を通して多数の蝶が飛び交っています。

URL:https://www.city.kashihara.nara.jp/kanko_bunka_sports/konchukan/

〇箕面公園昆虫館(大阪府箕面市)

箕面大滝と新緑や紅葉名所で知られる箕面公園の一角にあり、箕面に生息する身近な昆虫や日本の水生昆虫、南西諸島や海外の昆虫の生体や標本などを幅広く展示しています。放蝶園では、一年中たくさんのチョウが飛び交っています。

URL:https://www.mino-konchu.jp/

〇竜洋昆虫自然観察公園(静岡県磐田市)

ごみ焼却場と温水プールを廃止して整備された施設で、「りゅうこん」の愛称で知られる昆虫館とビオトープが一緒になった施設です。自然の中での生き物をゆっくり観察することができます。

URL:https://ryukon-museum.note.jp/

〇たびら昆虫自然園(長崎県平戸市)

かつての日本の原風景であった畑、小川、池、雑木林、草原などの里山の環境を再現し、そこに集まる昆虫などの生きものを自然のままに観察できる施設です。地元に棲む昆虫のうち3,000種類以上が生息しており、解説員が常時解説案内してくれます。

URL:https://tabira-insect-park.hira-shin.jp/

〇広島市森林公園こんちゅう館(広島県広島市)

中四国唯一の昆虫館で、常時50種、1,000頭以上の生きた昆虫を飼育、展示しています。南国ムードあふれる温室「パピヨンドーム」では、ブーゲンビリアやハイビスカスの花の間を色とりどりのチョウが、一年中舞っています。

URL: http://www.hiro-kon.jp/

〇加須市大越昆虫館(埼玉県加須市)

埼玉昆虫談話会が運営する私設の昆虫館で、会員などから寄贈された約10万点の標本が緑に囲まれた敷地内16坪のプレハブ小屋に収蔵されており、生体展示もあります。地方昆虫同好会による貴重な施設です。

URL:http://saitama-konchu.jp/

【海外】

〇バイエル昆虫館(Bayer Insectarium)

アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイスのセントルイス動物園内に2000年にオープンしました。840㎡の敷地に教育展示と活発な飼育・研究施設があり、展示エリアから昆虫学者の仕事を見たり、質問をしたりすることができます。

URL:https://stlzoo.org/zones/discovery-corner/insectarium

〇オーデュボン昆虫館(Audubon Insectarium)

アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオリンズのメインストリートであるカナル・ストリート沿いにあります。ルイジアナの沼に生きる生物や虫シアター、数千のチョウがいる美しい日本庭園など、大人も子どもも楽しむことができます。

URL:https://audubonnatureinstitute.org/insectarium

〇モントリオール昆虫館(Montreal Insectarium)

カナダのケベック州モントリオールにある1990年にオープンした北米最大の昆虫館です。世界の昆虫標本のほぼ80%があると言われており、自然光が降り注ぐ「グレート・ビバリウム」ではチョウをはじめ様々な昆虫の活気との魅惑的な出会いが待っています。

URL:https://espacepourlavie.ca/en/insectarium

〇ミクロポリス(Micropolis , la cité des insectes)

昆虫学者ジャン・アンリ・ファーブルの生まれ故郷であるフランスのアヴェロン県サン・レオンに2000年にオープンした世界最大級の昆虫館です。ファーブルの生家に入場することもでき、地域全体があたかも昆虫の街になっています。

URL:https://www.micropolis-aveyron.com/

〇ストラトフォード・バタフライファーム(Stratford-upon-Avon Butterfly Farm)

シェイクスピアの生家があるストラトフォード・アポン・エイボンにある昆虫園で1985年にオープンしました。滝や池など様々な熱帯植物が生い茂っている大きな温室の中に、世界中から集められた何百匹もの様々なチョウが飛んでいます。

URL:https://www.butterflyfarm.co.uk/attraction/

〇成功高校昆虫化学博物館(成功高中 蝴蝶宮‧昆蟲科學博物館)

台湾の台北市立高校にある常設の昆虫標本博物館です。チョウのほか、クワガタ、カブト虫、コガネムシ、ガ類、ナナフシなど数多くの模型・標本、雌雄同体蝶、突変種などを展示しています。

URL:https://web.cksh.tp.edu.tw/insect/

.jpg)