2025年6月に、宮城教育大学の4年生2名がグアム国際日本人学校幼稚部に派遣され、「幼児向け海洋探究学習プログラム」の開発・実践に取り組みました。これは昨年度の試みを発展させた2回目ですが、海外の日本人学校でこのような実践が行われるのは初の試み。このたび、宮城教育大学の学生からの報告書をもとに、その取り組みを紹介します。

なお、グアム国際日本人学校は太平洋に囲まれたグアム島(アメリカ)にあります。1988年にグアム日本人学校として開校し、2025年4月、グアム政府から「インターナショナルスクール」として認可され、「グアム国際日本人学校」に改名しました。

(1)幼稚部の様子

グアム国際日本人学校は、幼稚部から中学部までが同じ敷地にあり、年齢を超える交流が活発に行われ、漢字検定や日本語検定、英語検定にも学校を上げて、楽しく取り組んでいます。

幼稚部は、年長児10名(担任1名)、年中児12名(担任1名・副担任1名)。その内、日本語を理解し、話すのは、それぞれ1名ずつ。日英のバイリンガルの幼児や英語のみ話す幼児がいて、共通の母国語で会話する幼児も見られました。

クラスでは、日本語の手遊びや歌、絵本を楽しんだり、カードやかるたで日本語を学んだり、校庭でのびのび遊んだりしています。

.png)

(2)目的

身近に海のあるグアムだからこそできる保育があるのではないかと考え、3つの目的をもって幼児に対する海洋教育に臨みました。

① 海や海岸に親しみを持ち、海や海岸がどのようになっているのかを考えられるようにする。

② 海のゴミ問題に触れ、海の生き物を守るために必要な行動について考えられるようにする。

③ 海の生き物に関心を持ち、それらにとってよい環境をイメージし、グアムの海に誇りを持てるようにする。

.png)

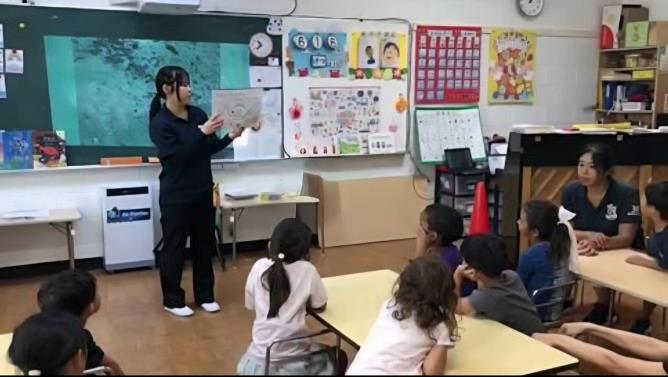

(3)取り組み内容について

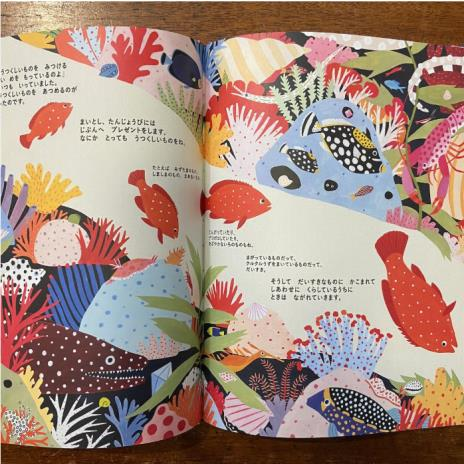

導入として、『アルバ うつくしいうみをまもった100さいのさかな』(100歳の魚アルバは海の美しいものが大好き。アルバの物語を通して、海の汚染問題をやさしく伝える絵本)の前半(美しい海と生き物たちの生活が描かれている)の読み聞かせを行いました。

絵本に登場した生き物や貝殻を見て、「見たことがある!」と話す幼児もいるなど、日本語の理解が難しくても、視覚的に理解している様子でした。

.png)

遠足で海岸や水族館を訪れる際、「よく見て考える」力を育むために、「ステキ発見虫メガネ」を作りました。

制作では海の生き物のシールを使って自由に飾りつけを行いましたが、「サメを貼りたい!」「この生き物はなに?」などの反応が見られました。

虫メガネが完成すると、虫メガネを使って、生き物を探したり、観察したり。楽しみながら「よく見る」「考える」ことができていたように感じました。

遠足当日、海岸で、実際の海や海の生き物に触れました。

砂浜での砂遊びでは「掘っても、掘っても、砂がたくさんある」「地球の裏側まで掘れるかも」「日本まで届くかも」という声が聞かれました。

海に落ちているプラスティックのゴミに目を向け、「何のゴミかな」と考える幼児もいました。

私たちが「初めてグアムの海を見た」と話すと、たくさんの幼児が海での思い出や好きなところを伝えてくれ、「海が好き」という気持ちを引き出せたように感じました。

続いて、海の上に架けられた桟橋を歩いて水族館へ。「海岸と、海の色が違うね」「不思議だね」という会話が聞こえてきました。

水族館では「映画で見たことがある魚に似ている!」「絵本にあった!」という声も。海の生き物だけでなく、ダイバーについて説明してくれる幼児もいました。

翌日、絵本『アルバ うつくしい海をまもった100さいのさかな』の後半(豊かだった海が汚れていき、人々が海の環境を守ろうと活動し、再び海が美しくなっていく)を読み聞かせました。

遠足時の写真を見て振り返りました。

「ここ、行ったところだ!」

「このお魚、見た!」

続いて、海洋汚染の写真を見せました。

「こんな汚い海もあるんだ」

「これは、ダメ!」

「お魚さんたちが死んじゃう」

その後、遠足で見たビーチのゴミを見せると、自分の体験と環境問題とを結びつけて考える様子が見られました。

.png)

ゴミ問題と自分たちの生活との関わりについて、簡単な「〇×クイズ」を行いました。

視覚的に変化のある仕掛けを取り入れて、日本語がわからない幼児でも楽しめるようにしたほか、クイズに正解すると、海の中に生き物が増えていく仕組みを用意して、幼児の興味や達成感を引き出す工夫をしました。

「ゴミはゴミ箱に捨てるようにする」といった感想も聞かれました。

.png)

海を大切にする気持ちを育むために「生き物とみんながうれしくなる海をつくろう」という呼びかけで壁面制作を行いました。

幼児たちは海の生き物の姿やすみかに興味を持ち、より本物に近づけようと、海の環境に意識を向けながら工夫して取り組んでいました。

(4)感想

私たちがグアムの海を見たことがなかったため、海について嬉しそうに伝えてくれる姿が印象的でした。

「お家に帰そうね」と、ビーチで捕まえた生き物を放す様子からは、優しさや折り合いをつける力が育まれているのを感じました。

また、お気に入りの生き物を描くことで、自分たちが住んでいるところには素敵な海と多様な生き物がいることを再認識し、海の存在を誇りに思うことができたのではないでしょうか。

日本から来た私たちのことを幼児が意識することで、水平線の先の世界にも想像力を膨らませ、地球全体として海を感じる機会となりました。