毎年夏の恒例企画、「地球はどこでもミュージアム!」、今回のテーマは「過去」。

「じゃあ、歴史?」「化石? 恐竜?」「古い蒸気機関とか?」「土器?」「古文書?」

「そもそも博物館って、昔のものばかり置いてあるよね」

たしかにその通り。でも、もう少し身近な過去である「昭和」に注目してみよう。 レトロブームで人気の昭和、そのデザインはたしかに魅力的。

でも、第二次世界大戦があり、高度経済成長があり、バブル景気があった昭和という複雑な時代のこと、私たちはどれだけ知っているのだろう?

「レトロ」「カワイイ」だけでない、多様で深い昭和の暮らしを垣間見る。今ならまだ間に合う昭和に触れ、知って学ぶ旅に、ミュージアムの達人・栗原祐司さんと一緒に出かけてみよう。

(取材・執筆:只木良枝 画像:特記のないものは筆者撮影、各館使用許諾済)

↓「地球はどこでもミュージアム!」過去の記事はこちら

虫を知る・触れる昆虫館(2024年7月号)

文学への扉をひらくミュージアム(2023年7月号)

平和を考えるミュージアム—いま、私たちができること (2022年7月号)

歴史と文化を救う・伝える—「史料ネット」を支える人々(2021年7月号)

「昭和レトロ」も良いけれど

「知っていますか? 今年は昭和100年。昭和元年に生まれた人は99歳になります」

1926年にはじまり、1989 年に終わった昭和。その後の平成は30年続き、来年4月には、令和生まれが小学生になる。

「読者のみなさんは、昭和生まれと平成生まれが混在しているはず。小学生の保護者さんは、もしかするともう平成生まれの方が多いのかなあ」

と、ちょっと遠い目になる栗原祐司さん。国立科学博物館副館長、ICOM日本委員会副委員長で、世界中のミュージアムを知り尽くした栗原さんは、昭和41(1966)年生まれ。昭和に子ども・学生時代を過ごし、平成の始まりとともに社会に出て、今は令和。3つの時代とともに生きてきたことになる。

今の子どもたちから見れば、昭和はもう歴史用語だろう。その前は大正、明治。明治維新は歴史の教科書に出てくる日本の近代化の原点で、さらにその前は江戸時代。

「僕が子どもの頃には、まだギリギリ江戸時代生まれの人もいましたね。僕の祖父母は明治生まれですから、なんとなく明治も自分と繋がっているという感覚でした」

今の子どもたちの祖父母は、多くが昭和世代だろう。ということは、今の子どもたちから見たら、昭和は、おじいちゃんおばあちゃんの若い頃。何となく想像はできるけれども、やはり昔だ。スマートフォンもインターネットも、ゲーム機もなくて、どうやって暮らしていたんだろう。身近なようで遠い、遠いようで近い昭和。

ところが、今の若者や子どもたちは意外に昭和に親近感を持っているようだ。理由は、「昭和レトロ」ブームだ。映画にもなった漫画『三丁目の夕日』あたりからはじまったブームは息長く続いていて、雑貨や小物だけでなく、家電製品や建築、さらには服装や音楽などのライフスタイルにまで広がっているようだ。最初はシニアや団塊の世代がメインターゲットだったのに、若い人にも人気がでてきた。

各地で「昭和レトロ」をテーマにした施設ができたり、昭和のモノを展示したりする施設も増えている。

「たとえば大分県豊後高田市の『豊後高田昭和の町』です。昭和30年代の街並みが残る商店街を『昭和の町』と名付けて、街ぐるみで保存しています。なんとボンネット型のバスまで実際に走らせてしまうという徹底ぶりです。ジオラマの展示館や昭和の生活用品やおもちゃなどを集めたミュージアムもあって、昭和の文化を残したいという熱い思いが伝わってきますよ。もう、こういうところを見て回るのは至福の時間ですね」

栗原さんによると、レトロな街並みを保存・再現した施設は各地につくられている。また、昭和のグッズを集めた個人博物館もあるらしい。

「おもちゃや漫画本、クラシックカーなど、世の中には様々なコレクターがいます。そのコレクションを展示した個人経営のミュージアムも、今はたくさんあります」

「今は」というのは、個人ミュージアムはコレクター本人の熱意に依存しているからだ。コレクター本人が亡くなったり、譲渡されたりすると、閉館してしまったり、コレクションが散逸してしまったりする。多くが採算度外視の施設だから、経営的に成り立たないと判断されれば簡単にクローズされてしまうのだという。

「コレクターの多くはご高齢ですので、今のうちに一つでも多く訪問しておかなきゃ、世の中に紹介しなきゃ、と焦りますね」

その一部は、4ページ目の栗原さんおススメの昭和ミュージアムのリストに掲載した。ぜひ訪問してみてほしい。

64年間も続いた光と陰の時代

ひとしきり昭和レトロと個人コレクションの魅力について語った栗原さん。しかし、「ミュージアムの人」である栗原さんとしては、ちょっと気になっていることがあるという。

「昭和レトロブーム、とてもいいことです。でも、それって、高度経済成長期だったり、バブル期だったり、ある特定の期間を形だけなぞったものになりがちなんですよ」

昭和は長い。64年も続いている。前半は戦前・戦中、後半は戦後と、まったく違う世の中がひとつの時代の中に混在している。 昭和史の年表をひもといてみよう。

昭和4(1929)年世界恐慌がはじまり、7年に5・15事件、11年2・26事件の軍事クーデターによって軍部の力が強まる。満州事変、日中戦争を経て、16年には太平洋戦争がはじまった。

20年終戦。26年サンフランシスコ平和条約により主権回復、33年東京タワー完成、39年東海道新幹線開業と東京オリンピック開催、45年大阪万博開催、47年沖縄本土復帰、48年オイルショック、60年御巣鷹山日航機墜落事故、62年国鉄分割民営化、63年青函トンネル・瀬戸大橋開通、そして昭和64年1月7日、昭和天皇の崩御とともに昭和は終わる。

昭和64(1989)年はわずか7日で、1月8日から平成元年になった。ちなみにこの1989年は11月にベルリンの壁が崩壊して東西冷戦が終結した、世界史的にも大きな節目の年である。 そんな長い時代、しかもその間に日本は戦争というパラダイムシフトを経験している。

「ね、昭和ってひとことで言い表すには、あまりに長くて多様なんですよ。だから、せっかく昭和のモノに触れるならば、もっともっと昭和という時代を知ってほしいんですよ」

昭和や戦争をテーマにしたミュージアムならば、東京・九段下の昭和館や新宿の帰還者たちの記憶ミュージアム(平和祈念展示資料館)、各地の戦争記念館などがある。昭和の生活文化史なら、千葉・佐倉市の国立歴史民俗博物館や東京・両国の江戸東京博物館(2026年までリニューアル休館中)には、充実した展示がある。美術作品ならば、近代美術館には昭和の作家たちの作品がたくさん並んでいる。

知る方法はいくらでもある、と栗原さんは言う。

「でもせっかくだから、やはり体験して、活用してほしいんです」

なぜなら、今なら昭和を「体験」できるからだ。

昭和のくらし博物館

昭和のくらし博物館 昭和日常博物館

昭和日常博物館

昭和に学ぶこと

栗原さんは、なぜそんなに「体験」「活用」と言うのだろうか。

インターネットもスマホも、あるいは全自動洗濯乾燥機や掃除用ロボットもなかった時代の、暮らしの大変さを知ってほしいというわけではない。逆に、単に丁寧な手仕事や手作りの良さを知ってほしい、というわけでもないそうだ。

「昭和の喫茶店やバーなどでは、一度来たお客さんが頼んだ飲み物を覚えていて、次に来た時には何も言わずにそれが出てくる、みたいなことがあったんですよね。あるいは、その日の気温や天気や、お客さんの様子を見て、臨機応変に出すものの味や温度を調節して出す、とか」

そんな伝説のバーテンダー、たしかにちょっと古い小説などに出てくることがある。

そこまでいかなくても、昔の商店街では「今日は活きのいいのがはいってるよ」「じゃあ今夜は焼き魚にしようかな」とか、「これどうやって食べるの?」「炊くとおいしいよ」などの会話があった。それは、今のスーパーマーケットのレジではない風景だ。 電話番号は手帳にメモしておき、頻繁にかけるところは覚えてしまっていた。友達に電話を掛けるときは、先方の家族に取り次いでもらった。

「そういうひとつひとつのこと、暮らしの中の知恵や工夫、個人に蓄積されたノウハウのようなものがあったのが昭和です。今の自分の暮らしと何が違うか、そこから何を学ぶか。それは、自分がその空間に身を置いて、実際のモノに触れたり、使ってみたりしないと、わからないことなんです」

そういう体験がなぜ必要なのか?

「家族全員の電話番号、ちゃんと覚えていますか? 友人の番号は? スマホのメモリーがなくても電話かけられますか? たとえば明日大停電が起きたらどうしますか? ろうそくはありますか? マッチ、擦れますか? ライター使えますか? 何かわからない言葉があったとき、分厚い紙の辞書のなかから目的のことばを探し出すことできますか?」

ちょっと前まではあたりまえにやっていたことなのに、できるだろうか。私たちはいつの間にか便利さに頼ってしまっているのだ。

「いま、AI(人工知能)に負けない人材とか、AIを使いこなす人材になれとか盛んに言われていますが、それって結局、自分の頭で考えて身体を使える人であるということ。まさに、昭和の暮らしの中にそのヒントがあるんじゃないかと僕は思うんです」

光も陰もある昭和という複雑な時代。ひとつひとつ違う手作り品、そういうものを見るだけでも気づきがある。未来を考えるために、自分と地続きの昭和を知る。昭和が遠くなりすぎないうちに。今ならまだ間に合う。本物が残っているからだ。

「本物に触れて、知らなかったことを知ったり、考えたりできるのがミュージアムという場です。昭和を知って、そこから学んで、未来のことを考えてみませんか」

栗原さんのお勧めは昭和のくらし博物館(東京・大田区)と昭和日常博物館(愛知県北名古屋市)だ。昭和のくらし博物館は個人の住宅をそのまま保存してある体験型のミュージアム、昭和日常博物館は収蔵品を手掛かりに過去を語るワークショップ「地域回想法」という意欲的な取り組みで知られている。

詳しくは訪問レポートをお読みいただきたい。

昭和のくらし博物館

昭和のくらし博物館  昭和日常博物館

昭和日常博物館

今、海外に住んでいる君へ

栗原祐司さん(中央) 昭和のくらし博物館特別展会場にて 同館小泉館長(左)、下中副館長(右)と

栗原祐司さん(中央) 昭和のくらし博物館特別展会場にて 同館小泉館長(左)、下中副館長(右)と

日本を離れていたら、「昭和」を意識することは多くないでしょう。でも、学校の教科書や課題図書で読んでいる川端康成、中島敦、松本清張、司馬遼太郎などは昭和に活躍した作家です。たとえば彼らが描いた「夕食を囲む」というシーンを想像してみてください。その食卓にあるもの、それを料理した台所、食べている部屋、そういうものを体感してみたら、きっと文学作品の理解が進むはずです。

昭和は、みなさんのおじいさんおばあさんが生きてきた時代。一時帰国のときに、昭和という時代のことを話し合ってみるのも、素晴らしい体験になると思いますよ。

海外に住んでいる君たちだからこそ、日本のちょっと前の暮らしを体感して、そこから学ぶべきことを知ってほしいですね。今の自分の暮らしや住んでいる国の文化との比較もできます。それは、自分が今生きている環境や時代のことを知ることにもつながります。

次のページ:昭和のくらし博物館(東京都大田区)

昭和のくらし博物館(東京都大田区)

路地の奥にある住宅が博物館

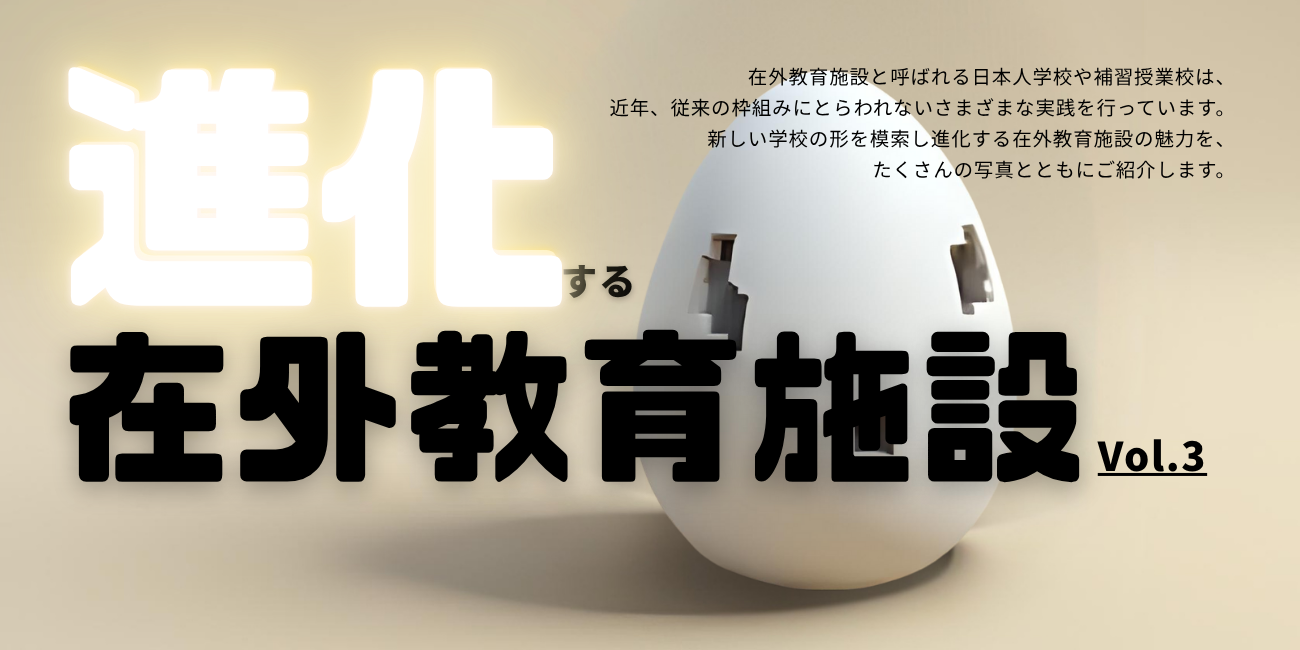

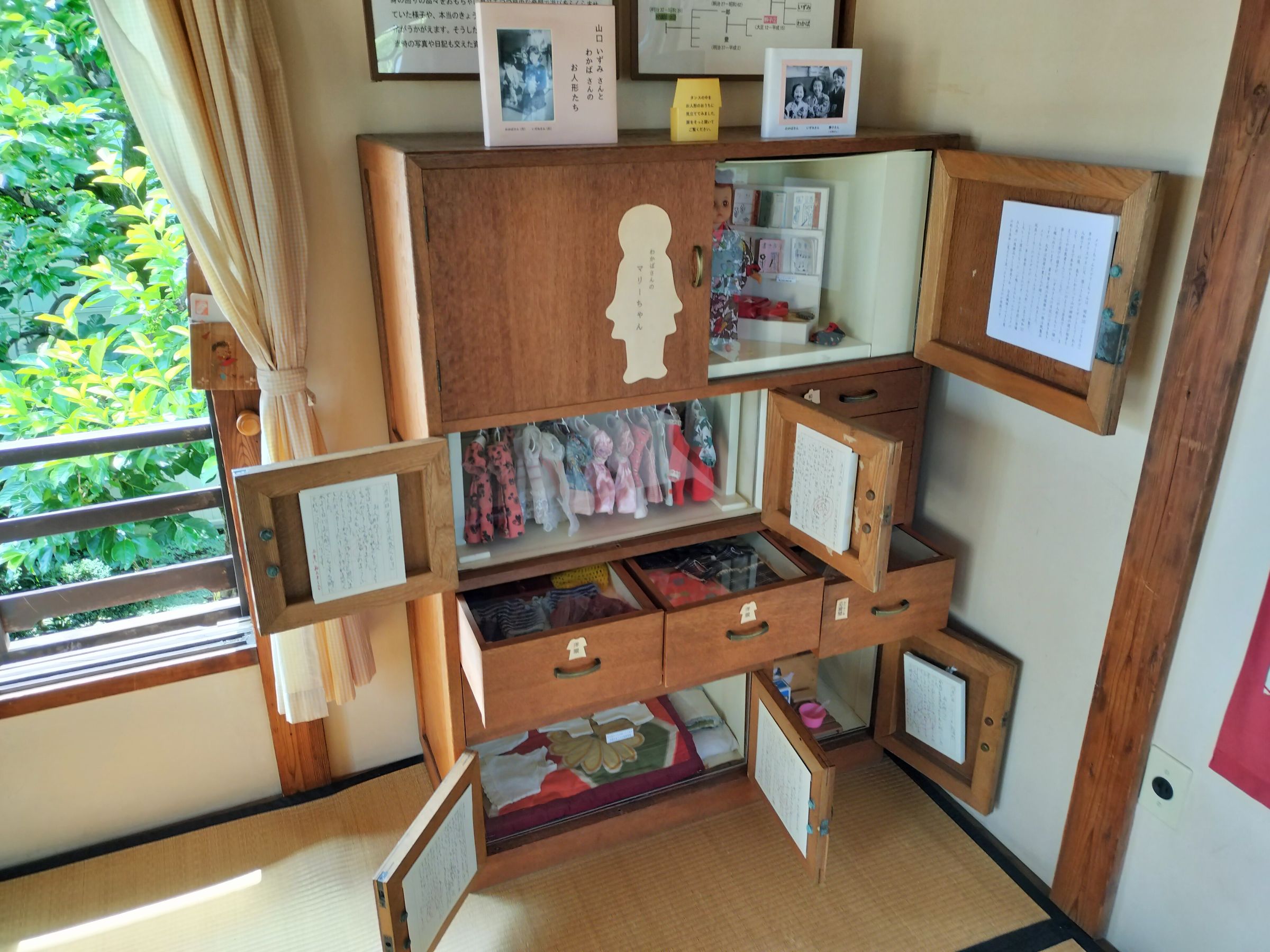

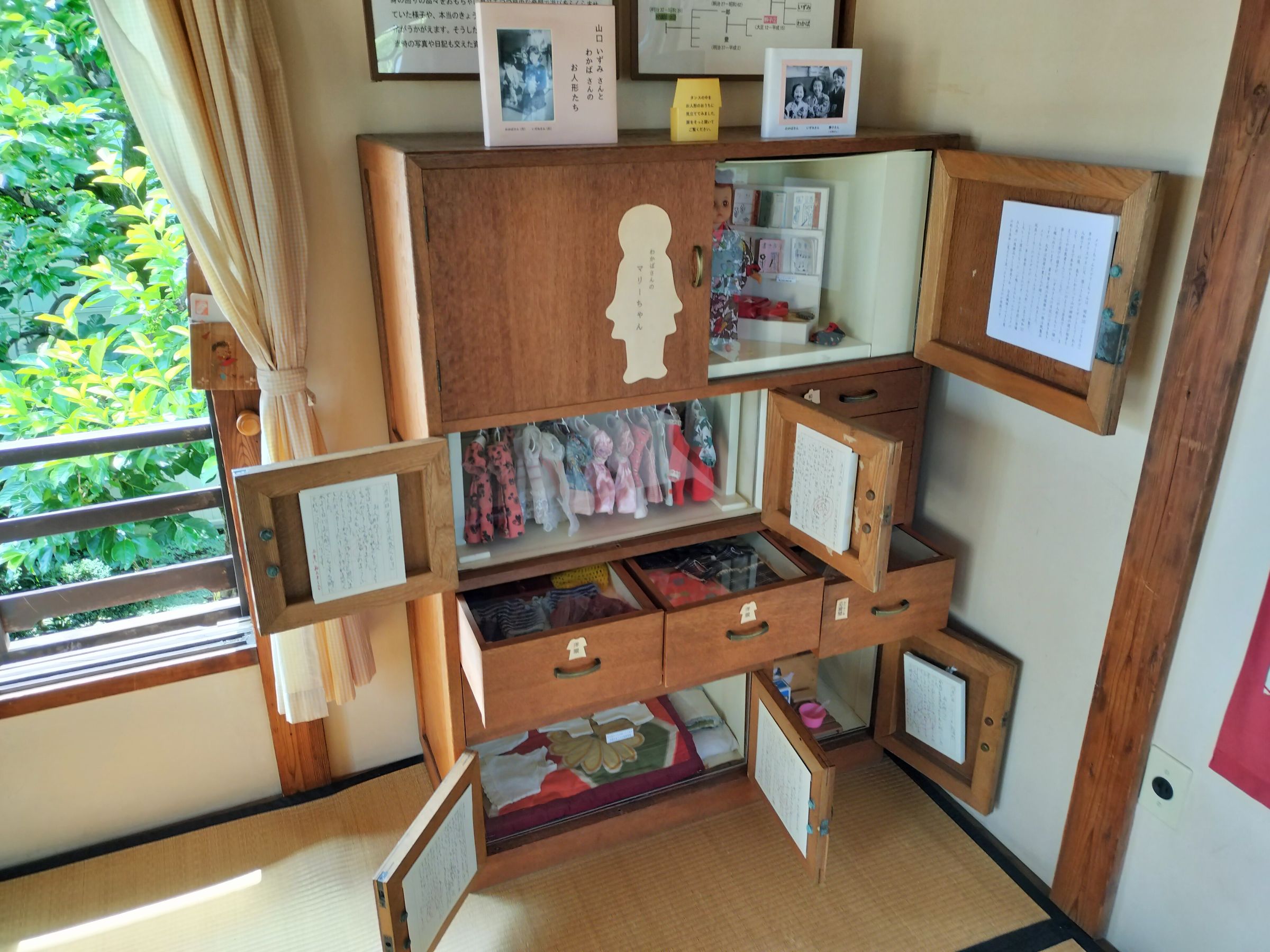

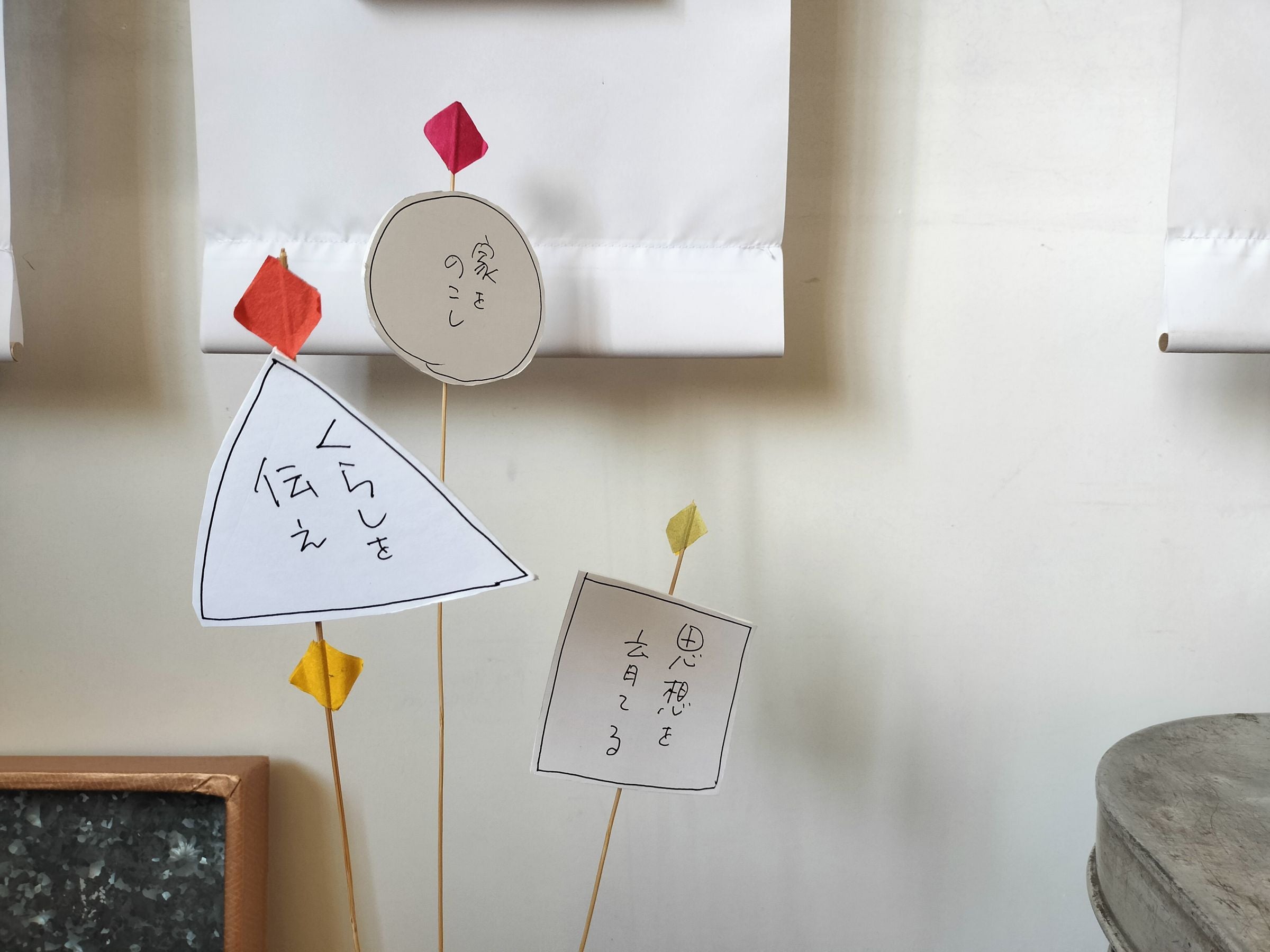

路地の奥にある住宅が博物館 館の設立の思い「家をのこし くらしを伝え 思想を育てる」

館の設立の思い「家をのこし くらしを伝え 思想を育てる」

栗原さんおススメの「昭和を知る・昭和を学ぶミュージアム」、一つ目は、昭和のくらし博物館だ。

東京都大田区。東急池上線と多摩川線に囲まれた住宅街のなかにある。小さな看板の向こうにある路地を抜けていくと、その先に木造の住宅が建っていた。まるでタイムトンネルをくぐったみたいだ。

玄関で靴を脱いで入る時に、「こんにちはー」「お邪魔しまーす」と思わず声が出る。

65坪の敷地に建つ昭和26(1951)年築の18坪の住宅。戦後の住宅復興政策の融資を受けた公庫住宅で、平成14(2002)年に登録有形文化財になった。

まるで置物のように「登録有形文化財」のプレートが

まるで置物のように「登録有形文化財」のプレートが 勝手口にもなつかしいものがいっぱい

勝手口にもなつかしいものがいっぱい 昭和20年代後半から30年代前半という高度経済成長の少し前、東京郊外にあったこの家には、6人家族が暮らしていたらしい。夕方になったら、台所から煮物の匂いがただよい、野菜を刻む包丁の音が聞こえてきそうだ。まるでこの家を訪問した客や親戚のように、その空間の中にすっぽり入りこむことができる。

.png) 吹き抜ける風が心地いい庭

吹き抜ける風が心地いい庭この家で育った小泉和子さんは生活史の研究者で、「一番身近な暮らし」の重要性を誰よりも知っている。平成11(1999)年、住む人がいなくなったこの家を博物館とし、自ら館長になった。

家の中には家財道具がそのまま残されている。 破損したものも丁寧に修復されていて、それ自体が収蔵品のようだ。四季に合わせて家具や建具のしつらえも変えている。

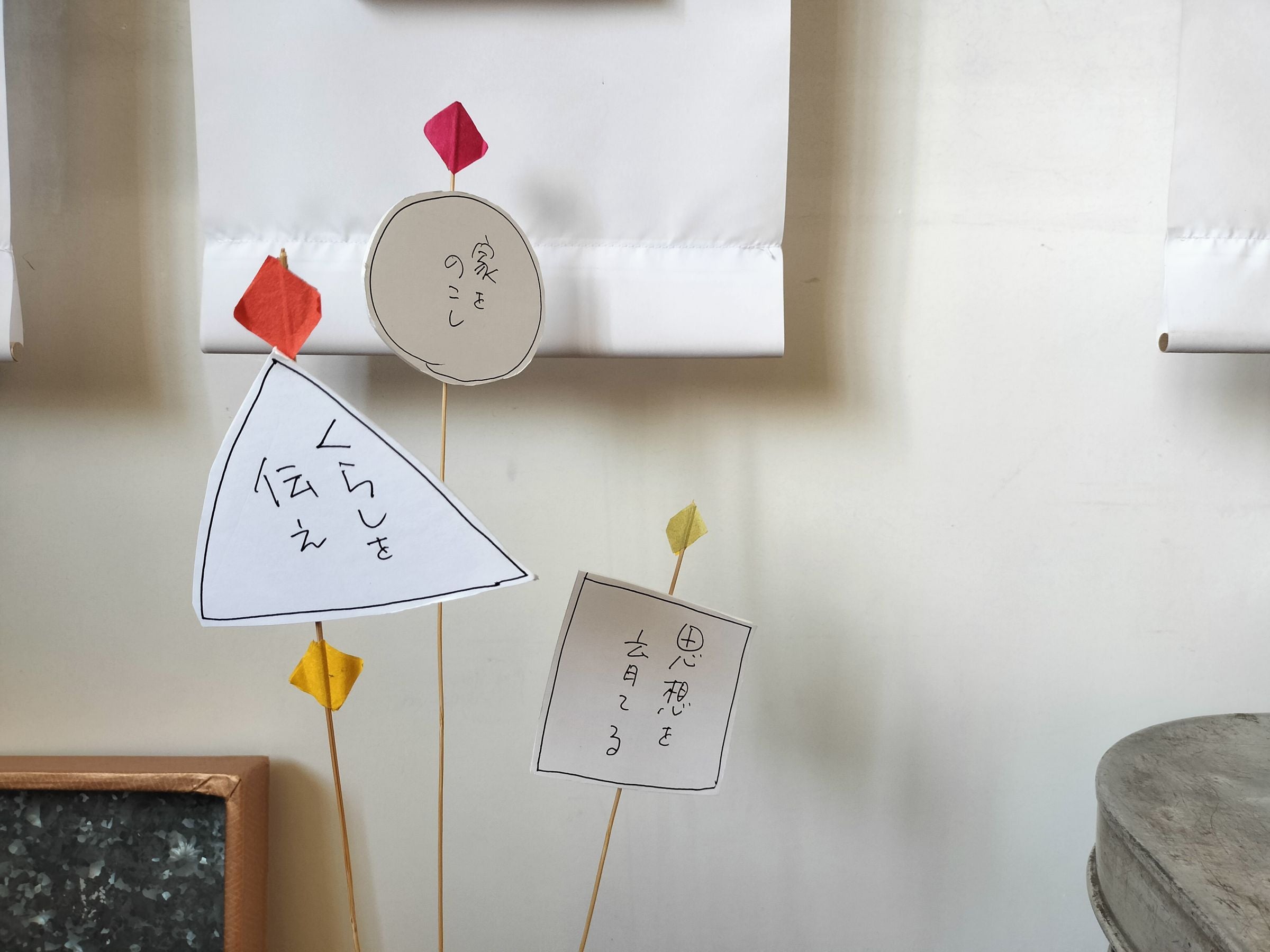

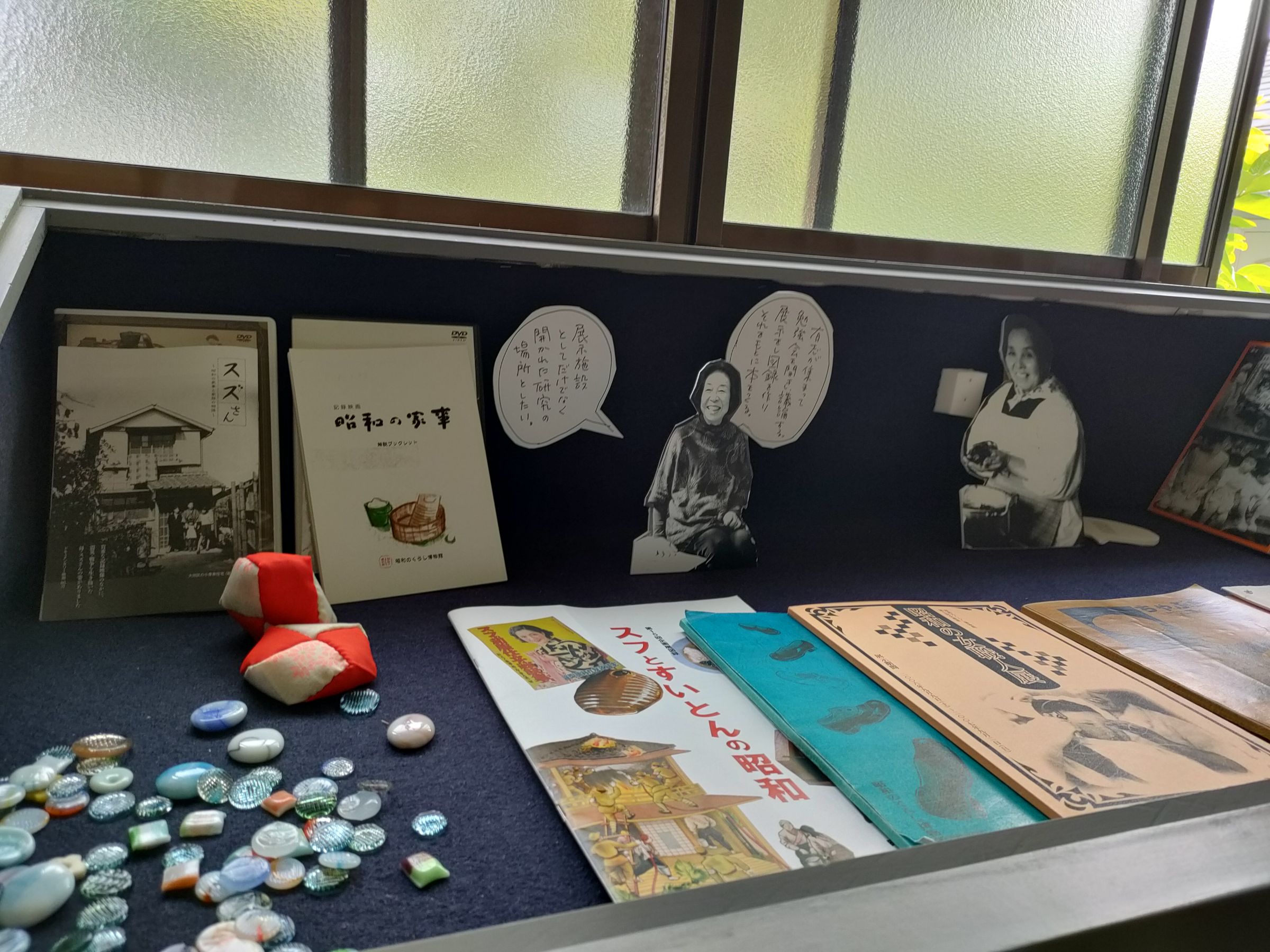

「単なる展示施設としてだけでなく、開かれた研究の場所としたい」というのが小泉さんの信念だ。講座を定期的に開催し、生活史等をテーマとする勉強会の成果は毎年のように本にまとめている。

体験学習が充実しているのも、「生活の場」のミュージアムならではだ。洗濯板とタライを使った洗濯体験などのプログラムが用意されている。

特別展「昭和のくらしをみつめて25年 本でたどる昭和のくらし博物館」

特別展「昭和のくらしをみつめて25年 本でたどる昭和のくらし博物館」 館の刊行物

館の刊行物「昭和の暮らしを体験することで、令和の私たちが何を得て、何を失ったのかを感じてもらうことができます」と学芸員の小林さん。栗原さんの言うとおり、「昭和を学ぶ場」がここにある。

そして何よりもここはホッとする。風がそよぐ中庭に面した縁側に、長い間じっと座っている人も多いそうだ。中庭には羽子板や独楽などが置かれていて、羽根つきに興じる子どもたちの声が響いている。蚊取り線香の匂い、建具を揺らす風の音、木漏れ日、畳に正座して本を読むうちにしびれてしまった足。ここでは、まさしく昭和を五感で受け止めることができる。

火鉢の横の座布団にはネコ。しっくりなじみすぎて、まるで本物

火鉢の横の座布団にはネコ。しっくりなじみすぎて、まるで本物「来館者は年配の方ばかりではなくて、若い人達も多いです。昭和ファンの小学生も。レトロブームの影響もたしかにありましたが、震災以降は今の自分たちの電気に頼った暮らしを見つめなおしたいという方も増えていますね。新型コロナ禍で、家の中の小さなことに目を向けるようになってきていますし」

友の会やボランティア組織が充実していて、博物館の活動を支えている。小さな民間の館ゆえにフットワークが軽く、思い立ったらすぐに実行できる。その繰り返しで今までやってきたのだそうだ。「ここを拠点にやりたいこと、まだまだいっぱいあるんです」と小林さんは言う。

今、海外に住んでいる君へ

小泉和子さん(昭和のくらし博物館 館長)(写真:昭和の暮らし博物館提供)

小泉和子さん(昭和のくらし博物館 館長)(写真:昭和の暮らし博物館提供)「昭和のくらし博物館」は私の一家がくらしていた家です。昭和20(1945)年に戦争に負けてからた6年後、ようやく日本が復興しはじめた昭和26(1951)年に建った家です。

「家をのこし、くらしを伝え、思想を育てる」をスローガンにしています。これは当時の庶民の家を残して、どんなくらしが営まれていたかを伝えて、みなさんにくらしというものについて考えて貰いたいということです。

「昭和のくらし博物館」で展開しているのは、昭和10年代後半から30年代前半(1940年代から1950年代後半)あたりのくらしです。この時期の日本は経済成長が始まりだして、やっと電気洗濯機が普及し始めたという時期です。まだ盥で洗濯している家も沢山ありました。みなさんのおばあさん時代でしょうか。

その後の経済成長と工業化の進展によって、現代はあらゆることに電気を使う便利で快適な生活となっていますが、そのスタート点となったくらしはどんなだったか。これを知るためにみなさん、ぜひ「昭和のくらし博物館」に見に来て下さい。

小林こずえさん(昭和のくらし博物館 学芸員)

小林こずえさん(昭和のくらし博物館 学芸員) 海外在住中の方が「日本の暮らしを知ってほしい」と子ども連れでいらっしゃることがあります。昭和の日本に豊かな生活文化があったことを知るのは、自分のルーツを知ることにもなりますよね。昭和が遠い過去ではないと感じてもらえると嬉しいです。また、今暮らしている国の電気がなかった時代のことを想像して、当時の日本の暮らしと比較してみると、そこに自然の恵みや工夫などの国ごとの違いが見えて面白いと思います。

この家に入って、現代の家と明るさの違いを感じる方も多いようです。障子越しの光や床の間の暗がりなど日本建築に見られる光と陰について書かれた谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』という作品がありますが、この家ならば明暗の他にも、窓の音や畳の香り、風通し、立ち座りや家族の動線など、昭和期の家を体で感じてもらえるのではないでしょうか。

次のページ:昭和日常博物館(北名古屋市歴史民俗資料館)

昭和日常博物館(北名古屋市歴史民俗資料館)

北名古屋図書館と同居している。印象的なラッピングは2025年春までの限定で、現在は撤去されている

北名古屋図書館と同居している。印象的なラッピングは2025年春までの限定で、現在は撤去されている栗原さんおススメの「昭和を知る・昭和を学ぶミュージアム」、もうひとつは北名古屋市歴史民俗資料館だ。正式名称よりも、昭和日常博物館という名称のほうがずっと有名かもしれない。昭和の資料に特化した収集と展示で知られている。

細部まで作りこまれた空間に本物が配置されている

細部まで作りこまれた空間に本物が配置されている昭和日常博物館は、1990年に愛知県師勝町歴史民俗資料館として出発した。3年後に「屋根裏のみかん箱は宝箱」と題する企画展を開催、新しいコレクションをつくっていくことを目指して昭和の資料の収集をはじめた。1997年には特別展「日常が博物館入りする時」を開催、昭和日常博物館と呼ばれるようになった。街並みを精巧に再現し、展示ケースの中にはおもちゃや日用品がずらりと並んでいる。中にはゴミ箱の中身をそのまま展示したコーナーもある。それも、時代を映すコレクションなのだ。

.png) ゴミ箱の中を再現した展示

ゴミ箱の中を再現した展示壁一面に、電化以前と電化後の道具を比較した展示がある。電気、ガス、水道の整備が進んで日本人の生活様式が大きく変化したことが一目瞭然。私たちが使っている家電製品が、この時期に登場していることがわかる。

.png) 柱の右が電化前、左が電化後

柱の右が電化前、左が電化後館のコレクションは16万点を超える。

「展覧会のたびに寄贈を呼びかけているので、どんどん増えます」と話すのは市橋芳則さん。開館当時からの学芸員で、2023年まで館長をつとめていた。

旅行の記念品として一世を風靡したペナントという細長い三角形の旗は、当初3枚しかなかったコレクションが展覧会を契機に600枚にまで増えたそうだ。化粧用のコンパクトミラーは10日で120個に。昭和の資料を集め始めた頃、「そうなると館としても、もっと来い、もっと来い、ということになります」と市橋さんは笑う。

アウトドアの企画展に合わせて、常設展でも旅行の準備中

アウトドアの企画展に合わせて、常設展でも旅行の準備中 食卓も企画展コラボ。スキーと言えば定番のカレーライスが食卓に

食卓も企画展コラボ。スキーと言えば定番のカレーライスが食卓にコレクションが分厚いということは、展示の充実につながる。企画展と連動して常設展も頻繁に展示替えをしている。取材時の企画展は「1980年代から遡るアウトドア図鑑」で、スキーや釣りなどのアウトドア用品やウエアを展示。このとき、常設展のリビングでは旅行バッグ旅支度を再現して、食卓にはスキー場の定番食であるカレーライスが用意されていた。

企画展「1980年代から遡るアウトドア図鑑」

企画展「1980年代から遡るアウトドア図鑑」  昭和玩具のコレクション

昭和玩具のコレクション 隣接の市の施設にあるカフェとのコラボメニュー

隣接の市の施設にあるカフェとのコラボメニュー2002年からは、北名古屋市との共同事業で「地域回想法」という取り組みをしている。館の収蔵品等を使用して、高齢者に過去の経験や記憶を語ってもらうというものだ。記憶を呼び覚ましながら語り合うことで脳を活性化し、健康増進や認知症予防に役立つことも期待されている。

昭和のコレクションを始めた頃から、市橋さんは来館したお年寄りが「なつかしい」「私も使っていた」と言って目を輝かせて懐かしそうに話しはじめる姿を見てきた。1999年には「ナツカシサ」をテーマに企画展も開催した。

何か連携できないかと考えながらも、福祉と教育という縦割りを乗り越えられずにいた時に、旧師勝町(師勝町はかつて愛知県西春日井郡に存在した町)が厚生労働省のモデル事業として「地域回想法」に取り組むことになった。

「いやあ、嬉しかったですね。こんなチャンスがあるんだ、と思いました」

この時に、博物館が管理していた登録有形文化財の旧家を回想法の場として整備し、町の事業として本格的に取り組みはじめた。

「博物館でなぜ福祉? 介護? 認知症予防?」と、言われることもある。しかし、2018年の国の文化芸術推進基本計画によれば、博物館は「教育機関・福祉機関・医療機関等の関係団体と連携して様々な社会的課題を解決する場」である。まさに社会が抱える課題の解決に結びつく取り組みだ。隣の西春町と合併して北名古屋市になった2006年には、すでに館の規則に事業として「回想法」が明記されていた。

「うちがずっとやってきたことに、国からのお墨付きをもらった形です。追い風が吹いたように感じました」と言う市橋さん。

回想法を始めて20年以上。現在、地域回想法に使うキットの内容をリニューアルしている。今のシニアは、すでに洗濯板もかまども知らない世代なのだ。昭和だけなくバブル期や平成のモノのコレクションも進めている。「いずれは平成日常博物館をつくりたい」と市橋さん。

この地域回想法の取り組みは、2020年の日本博物館協会賞を受賞している。まさに「昭和」の文化を活用した取り組みが、時代の先端を走ることになったのだ。

地下には昭和の車やバイクが

地下には昭和の車やバイクが 今、海外に住んでいる君へ

市橋芳則さん(昭和日常博物館 専門幹・前館長)

市橋芳則さん(昭和日常博物館 専門幹・前館長)昭和100年と言われても、個人的にはピンとこないところがあるんです。100年分を人の一生という捉え方をするといいのかな。その一生分の間に、世の中がものすごく大きく変わりました。中でも縄文時代から暮らしの中心にあったかまどが消えたのは、人類史上最大級の変化でしょうね。まだまだ面白いテーマがありますので、自分が館に関わっている間に色々企画したいと思っています。

昔は黒電話でダイヤルを回しました。今ではスマホから1タップで電話がかけられます。

洗濯機ができて、洗濯板を使っていた時に比べてずっと省力化されました。東京・名古屋間は、昔は何時間もかかったのが、今や1時間ちょっとです。

そうやって便利になった分、時間が余っているはずですよね。でも、私たちはこんなに忙しいです。その時間って、いったいどこに行ったんでしょうね。何かに食われているんでしょうか。昭和と今を比べてみて、そんなことをちょっと考えてみませんか。

次のページ:栗原さんおススメ 昭和を知る・学ぶミュージアム

栗原さんおススメ 昭和を知る・学ぶミュージアム

〇ぎふ清流里山公園(岐阜県美濃加茂市)

園内に木造校舎や遊具、万華鏡作りなどの体験教室、桑畑、茶畑などが広がる昭和30年代の里山をイメージして造営された都市公園で、様々な体験活動ができます。2002年にオープンし、旧愛称は「日本昭和村」でした。

https://satoyama-park.gifu.jp/

〇豊後高田市「昭和の町」(大分県豊後高田市)

昭和30年代をテーマにした商店街で、各店舗では、店の歴史を物語る“一店一宝”の展示や、店に代々伝わる“一店一品”の販売を行っているフィールド・ミュージアムです。また、「昭和ロマン蔵」や「昭和の夢町三丁目館」等もあります。

https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/showanomachi/

〇いつか来た道 みろくの里(広島県福山市)

遊園地「みろくの里」内にある施設で、昭和30年代の街並みを再現。実際に使われていた建物の一部を移築して郵便局や学校の教室などを再現。食堂街にある大衆食堂では中華そばやハヤシライスといった懐かしい味を楽しむことができます。

https://mirokunosato.com/itsukakitamichi/

〇氷見昭和館(富山県氷見市)

館内には昭和の雰囲気が漂うたばこ屋、駄菓子屋、電気屋など昭和30~40年代の「商店」が軒を連ね、ブリキのおもちゃ、ジュークボックス、スバル360等、昭和を彩った品々が並びます。館長は、日本で二番目に上手い似顔絵師との評判です。

https://himishouwakan.jimdofree.com/

〇思い出の記録博物館(兵庫県朝来市)

2015年に生野銀山の近くに開館した個人博物館です。昭和を感じる古民家を改装し、レイアウトされた手作りの博物館で、ソフトビニールの怪獣の人形を中心としたおもちゃや、漫画本、キャラクターのグッズ等1万点以上が所狭しと並びます。

https://www.facebook.com/omoidenokirokumuseum/?locale=ja_JP

〇和倉昭和博物館とおもちゃ館(石川県七尾市)

1階が昭和の日常を再現したエリアとなっており、2階には昭和の子どもたちが心を躍らせた車や飛行機、ロボット、キューピー人形、おままごと用の家電などのおもちゃが多数展示されています。能登半島地震の影響で休業していましたが、復活しました。

https://toymuseum.jp/

〇人力車&昭和レトロ館(栃木県那須町)

昭和の家庭を再現し、家電や雑貨から昭和の雰囲気が漂う私設博物館です。12台並ぶ国内外の人力車は圧巻。駐車場には昭和の名車「セドリック」が展示されています。手打ちパチンコ、番台、ジュークボックスなどを触って、体験することもできます。

https://yyyoosshhii.wixsite.com/jinrikisya

〇あの日のおもちゃ箱 昭和館(岡山県美作市)

湯郷温泉にある画家が運営している個人博物館です。ブリキのおもちゃ、蓄音機、少年マンガなど、大正から昭和30年頃までの懐かしいグッズを約350点展示しています。小松崎茂氏関連のコレクションも必見。

https://www.spa-yunogo.or.jp/showakan/

〇昭和の杜博物館(千葉県松戸市)

昭和30年代の居間や風呂、駄菓子屋、クラシックカーやオート三輪、流山鉄道の人気車両だった「なの花号」などの乗り物が所狭しと展示されている私設博物館です。屋外展示もあり、その広さに驚かされます。

https://www.matsudo-kankou.jp/sightseeing/showanomori/

〇昭和レトロ商品博物館(東京都青梅市)

大正時代に建築された木造2階建ての家具屋だった建物を改修し、1999年に開館。昭和30年~40年頃の駄菓子や薬などの商品パッケージを中心におもちゃ、ポスター、ドリンク缶など懐かしい生活雑貨が並びます。

https://www.omekanko.gr.jp/spot/01901/

.png)

.png)

.png)