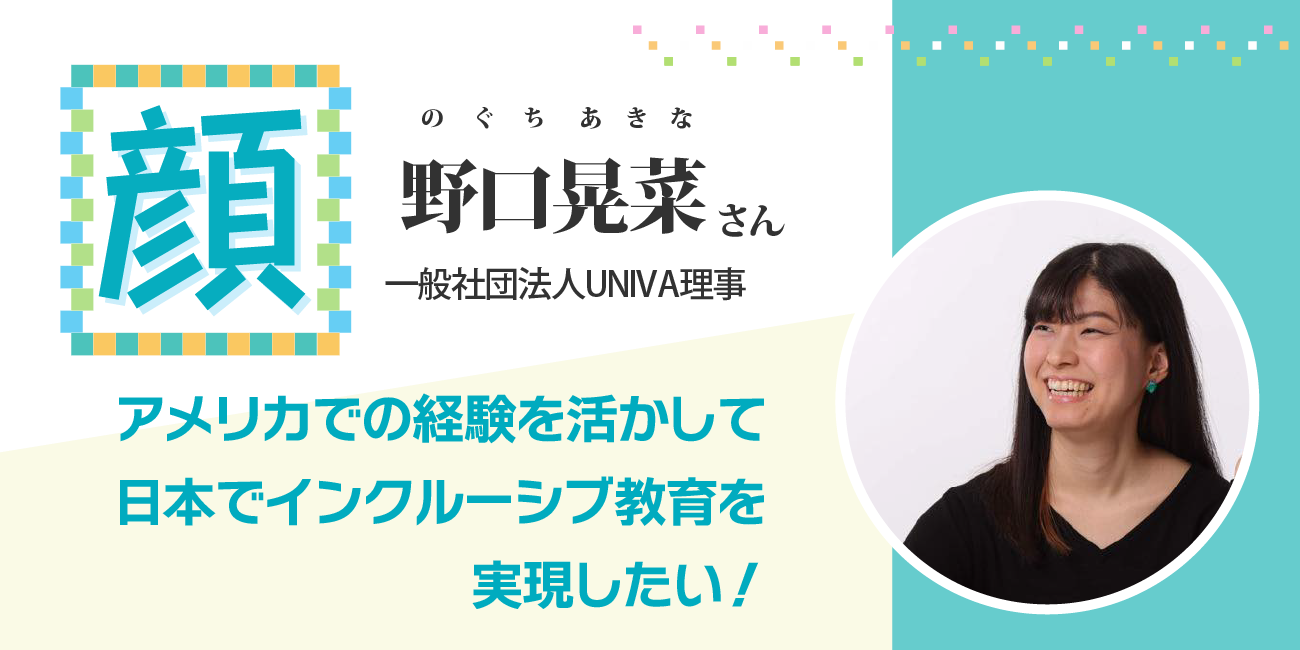

7代目尾上菊五郎に入門し一般家庭から歌舞伎俳優となった尾上音蔵(おのえおとぞう)さん。彼のルーツは、生後半年から5歳まで暮らしていた南アフリカ共和国・ヨハネスブルグにあった。一見つながりを感じさせない南アフリカでの日々が、歌舞伎俳優として音蔵さんの今に意外な部分でつながっていると話す。これまでの海外経験や言語習得によって培われた力について話を聞いた。

取材・構成:ミニマル武藤美稀

■生後半年から5歳という、心身ともに発達がめまぐるしい時期を南アフリカで過ごされたんですね。どんな記憶が残っていますか。

現地の幼稚園に通っていたときの記憶は断片的に残っています。当時、南アフリカに駐在していた日本人は珍しく、幼稚園にいた日本人は私と姉だけ。クラスメイトはいろいろな人種の子どもたちがいました。私はやんちゃな子どもだったので、幼稚園を抜け出して、迷子になったところを近所のおばさんに保護されたことは記憶に残っています(笑)。日本の幼稚園よりかは自由な環境だったこともあり、園で過ごしているときは室内ではなく、庭で走り回っているタイプの子どもでした。

.jpeg)

南アフリカでは英語環境で過ごしましたが、完全に言語を習得するまでには至らなかったようです。ただ、日本語とは全く違う言語体系があり、それを話している人たちがいるということは理解していたと思います。いくつかピックアップできる英語のワードはあったけれど、自分の意思を相手に明確に伝えられるほど、自在に操れていたのかは怪しいですね。5歳で日本に帰国するときに、先生に「また会いに来てね」と言われ、「遠すぎるから難しい」と答えていたらしいので、そのレベルの英語力はついていたと思います。

■南アフリカで過ごした当時の話をご家族でされるそうですが、どんな会話をされることが多いですか。

家族で3週間ほどの休みをとって、南アフリカ各地のサバンナや自然公園などを旅したことを覚えています。大人になってからも、当時の写真や家族ビデオを見返して、両親と思い出話をすることがあります。私たちが暮らしていた当時の南アフリカは、アパルトヘイト末期。ネルソン・マンデラが釈放されるか否かという時期で、街には緊張感が漂っていたと聞きます。日系人は「名誉白人」として白人居住区に住むことができ、私たちは父の会社が提供するプール付きの大きな家に住み、家には運転手やガーデナー、お手伝いさんがいました。日本に帰りアパート暮らしになってギャップに驚きました(笑)。

.jpeg)

■歌舞伎俳優を目指すようになったのはいつからですか。

子どもの頃から舞台に立つことが好きで、小学校高学年から地域の子どもたちで構成されるミュージカルに参加し、中学生まで歌やダンス、お芝居をやっていました。ピアノなどの習い事もやっていましたが、1番長続きしたのがお芝居。役を演じることで、自分ではない何かを表現することができ、自分にとって心地がいいと感じるものだったんです。大学では、ダンスサークルに入り、そこで出会ったお芝居が好きな友人と共に演劇グループを立ち上げました。

歌舞伎に出会ったのは、「劇団☆新感線」の舞台を観に行ったとき。舞台に登場した歌舞伎俳優さんの演技に感銘を受け、歌舞伎の道に進むきっかけとなりました。大学卒業後、歌舞伎俳優を目指し、国立劇場養成所に入学。その後、7代目尾上菊五郎に弟子入りしました。

■師匠である7代目尾上菊五郎さんのお家を選んだ理由は何でしたか。

菊五郎家は代々、江戸時代の町人を描いた「世話物」を得意とする家で、師匠も現在の江戸歌舞伎を代表する歌舞伎俳優です。もともと世話物の作品が好きでしたが、はじめて師匠の舞台を観たとき、衝撃を受けました。とにかくカッコ良くて可愛くて面白い。この方の舞台を近くで見ていたいと強く思いました。また、立ち廻りを大切にしているお家なので、アクロバットが得意な私も活躍できるのではないかという、思いもあり、師匠のお家に入門を決めました。

■入門後はどのように修業を積まれていったのでしょうか。

養成所を卒業後、はじめて師匠にご挨拶したときに、「尾上音蔵」という名前をいただきました。入門後は、師匠の楽屋作りから始まり、すぐに舞台に立って技や芝居を実践的に学んでいきました。歌舞伎では、舞台に立つためにテクニックを磨く西洋的な基礎訓練はなく、実際に舞台に立ちながら役ごとにテクニックを身につけていきます。養成所で教わった技術に加え、衣装の着方や化粧の仕方、役ごとの行儀などを先輩に教わりました。

立ち廻りに登場するアクロバティックな技は、江戸時代の軽業(かるわざ)から着想を得たもので、高い場所から回転しながら降りるなどの技があります。こういった動きも、技自体を稽古することで、必要な筋肉をつけ、体に覚えさせます。

現在は、歌舞伎座を始めとした歌舞伎興行に出演する傍ら、師匠の衣装の着付けといったお手伝いから、小道具の準備、黒子としての役割なども担っています。

■幼少期の南アフリカでの経験が、現在のお仕事に活かされたという出来事などはありますか。

昨年11月、歌舞伎座の改修作業のため、通常のプログラムを変更しなくてならない時期がありました。そこで私は、外国人のお客さんに向けて、歌舞伎俳優さんへのインタビューを英語で通訳するという貴重な体験をしました。これまでには、日本俳優協会・伝統歌舞伎保存会の公式YouTubeチャンネル「歌舞伎ましょう」で、歌舞伎の化粧を英語で解説する動画を配信したこともあります。

南アフリカにいた当時は、あまり英語を話せませんでしたが、言葉の音に対する敏感さが身についたと感じています。幼少期からさまざまな言語を聞いて育ってきたおかげなのか、昔から英語の発音だけは自信がありました。正しい文法を使って話すよりも、スラングを使って会話したり、イギリス英語とアメリカ英語を聞き分けたりすることが得意だったんです。また、演劇をずっとやってきたこともあり、ネイティブの発音を聞いて、それっぽく真似する能力も高いと思います。

こういった力が、歌舞伎の特殊な言葉を習得する場面でも役立っていると感じます。歌舞伎における「義太夫(ぎだゆう)」と呼ばれる語りの技術は、人形浄瑠璃から来たもので、太夫と呼ばれる語り手と三味線奏者で構成されます。はじめは何を言っているのか理解できませんでしたが、英語を習得したように、文法や型を理解することで、徐々に聞き取れるようになりました。

南アフリカで幼少期を過ごしたこともあり、母が英語力を伸ばそうとさまざまな手助けをしてくれていました。高校時代にオーストラリアとアメリカに短期留学し、大学でも英語を学びましたが、本格的に向上させたのは、コロナ禍での自主学習。コロナが流行する前、ニューヨークのブロードウェイを観に行った際に、自分の英語力が低下していることに気づき、英語を勉強し直しました。

■これからの展望などがありましたら、教えてください。

脇役として、舞台全体の雰囲気を作れるような役者になりたいと思っています。主役が舞台に登場するまでに、物語の設定である江戸時代や室町時代にお客さんを連れていくのは脇役の仕事。そのためにも、どんな役でも演じられる俳優になりたいです。また、英語を使って、海外の人たちに歌舞伎や日本文化を伝える役割も担えたらいいなと思っています。

■最後に、海外子女や帰国子女のみなさんにメッセージをお願いします。

慣れない環境での生活は大変ですが、自分を拡張できる機会でもあります。私は、高校時代に夏休みを利用して、1年生の時にオーストラリア、2年生の時にアメリカに短期留学しましたが、ひとりで何かをやってみるという行動が、自分の視野を広げ、大きく成長を促してくれたと思っています。日本ではできないことをたくさん経験すると、これからの人生で大きな武器になると思いますし、将来思わぬ形で役立つかもしれません。

どういう経験がどのように役立つのかをネットで調べて、将来への道筋が立てやすくなった現代ですが、予想がつかない方に身を投じてみると、そこでの経験が最終的に行き着いた場所で役に立ったりするんです。今は大変なことが多いかもしれませんが、難しく考えすぎず、「ラッキー!」と思って過ごしてみてもいいと思います。

【プロフィール】 歌舞伎俳優 尾上音蔵さん 1987年生まれ。生後半年から5歳まで南アフリカ共和国のヨハネスブルグで育つ。国際基督教大学(ICU)卒業。2013年に国立劇場第20期歌舞伎俳優研修修了。同年4月に7代目尾上菊五郎に入門し、歌舞伎座『弁天娘女男白浪(べんてんむすめめおのしらなみ)』の捕手で「尾上音蔵」を名のり初舞台。 Instagram:https://www.instagram.com/zoo.aka.otozo/