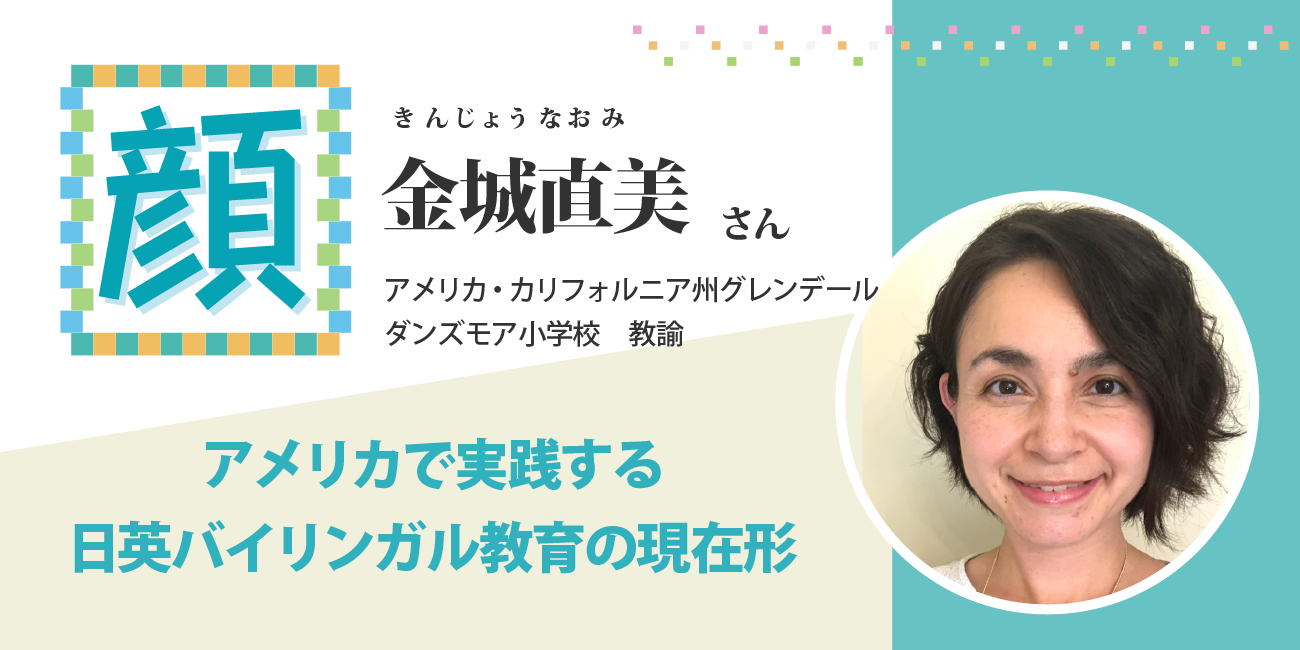

カリフォルニア州グレンデールにあるダンズモア小学校で教員をしている金城直美先生は、現在、英語・日本語のデュアル・イマージョン教育プログラムを担当している。自らも日本語と英語が家庭内で混在する環境で育った金城先生は、アメリカ・日本での幅広い学びを経て、最終的にバイリンガル教育で子どもたちを指導する道を選んだ。金城先生が目指すのは、誰もが多様な言語で、等しく教育を受けられる環境の実現。バイリンガル教育の現場で見えてきた課題や現在の仕事で実現したい夢について聞いた。

(取材・執筆:丸茂健一)

英語・日本語のイマージョン教育プログラムを担当

■現在のお仕事について教えてください。

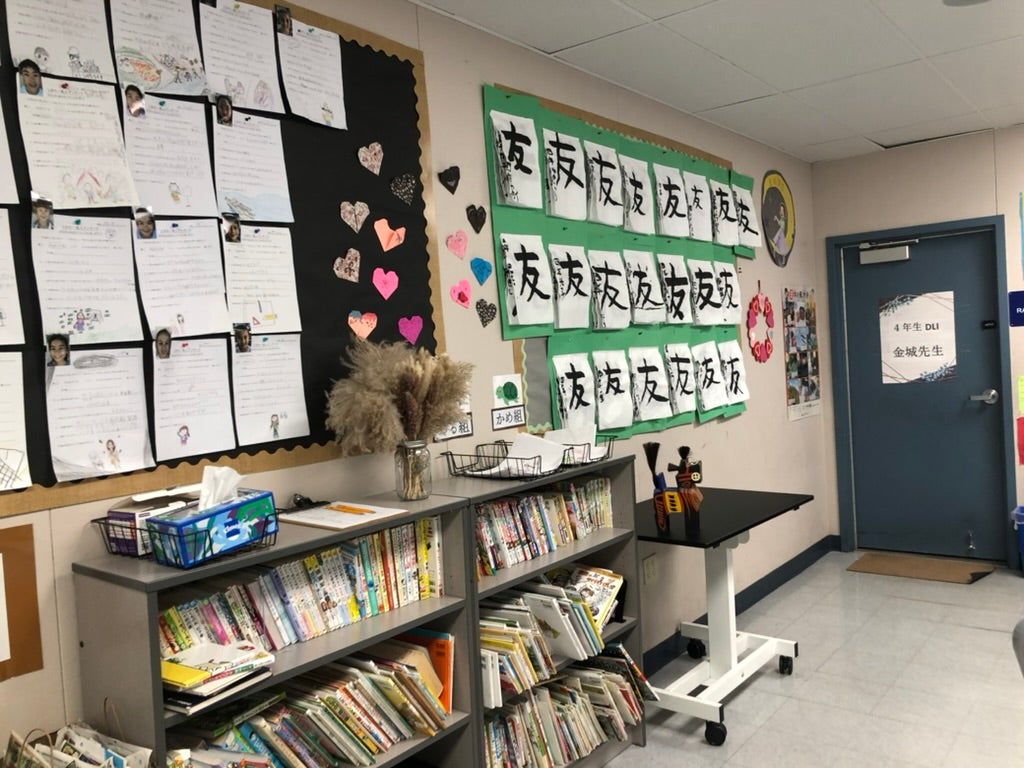

現在、私はアメリカ・カリフォルニア州グレンデールの公立小学校の教員をしています。所属する小学校では、英語・日本語のデュアル・イマージョン教育プログラム(dual immersion program)を導入していて、今年度は日本語の指導を担当しています。イマージョン教育は、特定の言語環境で各科目を学ぶ勉強法です。つまり、小学校内のデゥアルイマージョンの児童たちは、英語と日本語で行う授業を半分ずつ受けています。

私は、4年生の担任として、全科目のうち半分を日本語で教えています。残り半分の科目を担当する英語担当のパートナーティーチャーと二人三脚で授業を進めています。児童たちは、1日の半分を英語で、残り半分を日本語で学びます。アメリカの小学校なので、授業はカリフォルニア州のカリキュラムでデザインされています。つまり、日本の文部科学省の教育指導要領に沿った授業ではありません。指導方法はアメリカの教育論に基づいているので、日本語補習校とは教育に対するアプローチが大きく違います。この学校の児童たちは、カリフォルニアの授業を日本語で受けられるというかなりユニークな環境で学んでいることになります。

このプログラムを受けている児童たちの半数は日本語ネイティブ、半数は英語ネイティブになります。家庭内でも日本語を日常的に使っている児童もいれば、学校でしか日本語使わない児童もいます。なので、日本語力の幅が広いのが、教育の難しさであり、やりがいを感じる部分でもあります。

このプログラムは、学校のあるグレンデール市内に住んでいない児童も通うことができます。車で片道30~40分かけて通っている児童もいます。もともとは、このプログラムは、学区外からも児童を募集して、定員を確保するために考えたものです。グレンデール市内には、ほかにもデュアル・イマージョン教育を提供している小学校があって、英語と7カ国語の組み合わせでプログラムが展開されています。具体的には、スペイン語のプログラムが一番長く存在していて、他の言語はアルメニア語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語と日本語です。

アメリカ全体で見るとこうしたさまざまな言語と英語のデュアル・イマージョン教育を提供しているプログラムが3,600以上提供されています。スペイン語もしくは中国語と英語を組み合わせたクラスが多いようです。私がアメリカで日本語教員をはじめた10年前には、10箇所ぐらいしか日英バイリンガル教員を募集している公立小学校がなかったので、ニーズは増加傾向にあると思います。2カ国のルーツを持つ児童にとって、学びの選択肢が広がるのはいいことだと思います。

音楽を学ぶためにやってきたニューヨークで

自分のアイデンティティについて考えた

■金城先生がバイリンガル教育に携わろうと思ったきっかけは?

私自身がアメリカ育ちで、「ハーフ」(先生の発言のまま表記します)のルーツを持っています。いわゆる、Mixed-raceです。母が日本人、父がアメリカ人という家庭に生まれ、アメリカ中西部のミネソタ州で、現地校と日本語補習校を両立しながら学んできました。そこからバイリンガル教育に携わる現在に至るまで、かなり遠回りをしてきました。

私はもともとミュージシャンになりたいと思っていて、高校卒業後は、ニューヨークのマンハッタンにあるニューヨーク大学で、ピアノを専攻していました。ここで音楽を専門的に学ぶつもりだったのですが、地元を離れて、ニューヨークのような街で、ひとり暮らしをしていると自分のアイデンティティについて、深く考えるようになるんですよね。ハーフとして育ってきた自分にとって、日本語や日本文化とはなんなのか……。その答えを探って、悩んだ結果、一度日本に住んでみないと自分がどういう人で、何をしたいのかわからないという結論になりました。そこで、私は大学3年次にニューヨーク大学から日本の国際基督教大学(ICU)に編入して、2年半、日本語の環境で学びました。

ICUでは心理学を専攻しました。自分としては、日本語もできる感覚でしたが、話すのは大丈夫でも読み書きの点では、大学の授業を受けられるレベルになく、最初の一年は、帰国生やインターナショナルスクールを卒業した学生向けの日本語クラスで日本語の読み書きを勉強しながら、心理学や日本についての授業を英語と日本語の両方で受けました。ICUで初めて日本語の講義を受けて、いい意味で日本語力がかなり鍛えられました。

ICU卒業後は、東京の映像翻訳会社に就職して、2年くらい働いていました。しかし、翻訳の仕事はやりがいがあるものの、上手にできればできるほど、自分の存在は無色透明になっていきます。もっと直接人と接する仕事をしたい、できれば日本語・英語の両言語を使って、子どもの教育に向き合うような仕事をしたい。そう思い、またまた方向転換をして、アメリカの大学院でバイリンガル教育について、専門的に学ぶことにしました。ずいぶん遠回りして、今の仕事にたどり着いたわけです。

■大学院では、どのような専門分野を学びましたか?

通ったのは、ニューヨークのコロンビア大学Teachers Collegeです。ここで、Bilingual/Bicultural Childhood Educationを専攻し、修士号を取得しました。ここで、アメリカの教員資格を取得し、現在に至ります。当時、バイリンガル教育を専門的に学べる大学院を探したところ、ほとんどが英語とスペイン語もしくは中国語のコースでした。コロンビア大学のコースが唯一、英語ともう1言語は自由に選べるというものだったので、ここに決めました。

1.jpeg)

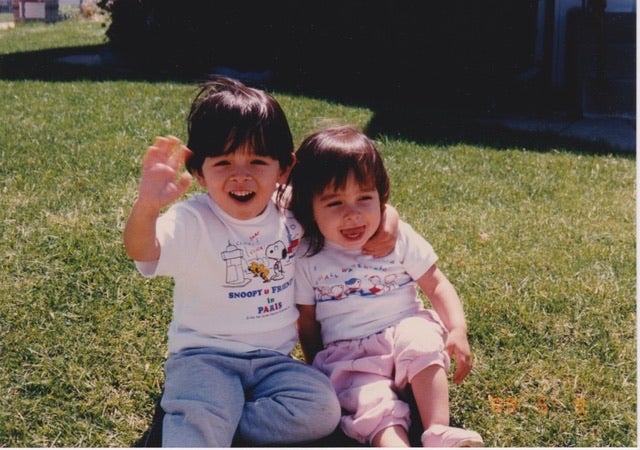

実は、母もかつて日本語補習校で教員をしていたんです。幼い頃は、当時特有の反抗心もあって「学校の先生にはなりたくない」と思っていたのですが、どこかで母の背中を見ていたのかもしれません。

私は幼い頃、家庭で母と話すときは、日本語を使っていました。父がアメリカ人で、日本語を話さなかったので、父がいるときは、家族全員が英語を使っていました。兄が唯一、日本語と英語でコミュニケーションする相手で、まさに、家庭内に日本語と英語が共存している環境で育ったことになります。この経験は、Bilingual/Bicultural Childhood Educationを理解する上で、大きなアドバンテージになっていると思います。

.jpeg)

バイリンガル環境で学ぶ子どもたちが

未来を描くロールモデルになりたい

■現在、バイリンガル教育の現場に立って、どのようなときに難しさ、面白さを感じますか?

先ほども申し上げた通り、通っている児童の日本語力に大きな幅がある点が教育の課題になっています。日本語ネイティブで日本語補習校にも通っている子もいれば、家庭では完全に英語環境で、教室でのみ日本語を話す子もいます。普段の授業はいいのですが、やはり文章を書く授業をするときは、全員を同じレベルで指導するのは難しいため、小グループに分けてレベル別に対応しています。また、クラス全員で同じ読み物を読む場合でも、レベル別の小グループの時間を設け、読解の質問の仕方をそれぞれに合わせて調整しています。

さらに、理科・社会に関しては、イラストや写真入りのスライドを事前に準備して、授業に臨んでいます。現場でもジェスチャーを交えて、わかりやすく伝えるように工夫しています。これは、イメージョン教育ならではの難しさであり、面白さを感じる部分でもあります。

受け持っているクラスの児童には、いわゆる「ハーフ」の子もたくさんいます。なので、彼らが英語・日本語の両言語で学びながら、自分のアイデンティティに悩む様子が手に取るようにわかります。できれば、私が彼らのロールモデルとして、尊敬できるような存在になれればと思っています。

担任として、「ハーフ」の子たちの心の支えになり、アイデンティティ構築のサポートをできるのは、自分にとって大きなやりがいです。児童とのやりとりを通して、自分自身も貴重な体験をさせてもらっていると感じます。日本文化とアメリカ文化の両方をルーツとして育った経験をポジティブにうれしいと思えるような環境づくりができるといいですね。

■金城先生も日本人とアメリカ人というふたつのアイデンティティの中でいろいろ葛藤があったんですね。

私の場合は、ネガティブな経験は少ないほうだと思いますが、やはり「ハーフ」ということで、自分は見た目も周りと違うなと感じることはありました。母の実家が神奈川県の鎌倉にあって、小学生の頃は、母の実家に長期で帰省するときは、近所の小学校に体験入学させてもらっていたんですね。その体験自体は、とても楽しかったのですが、やはり電車でチラチラ見られたりすると自分はちょっと違うのかな……と感じることはありました。

日本でもアメリカでも、まだまだ「ハーフ」や「Mixed race」の子たちに対するステレオタイプな見方が根強くあります。私が日本に住んでいた10年以上前の環境とは、ずいぶん変わっていると思いますが、やはりネガティブなステレオタイプは壊していきたいですね。また、教育現場において、多言語が受け入れられる環境をつくるなど、広い意味で多様性が受け入れられる社会づくりに、バイリンガル教育の領域から貢献していきたいと思っています。

.jpeg)

どのような言語環境にある

子どもにも等しく学ぶ権利がある

■今のお仕事で課題として感じていることはありますか?

児童たちにとって、日本語をもっと使いたいとか、日本文化を体験してみたいと思えるきっかけづくりとして何ができるかを常に考えています。そこで、保護者ボランティアを募って、自分以外の日本語話者の方に教室に入ってきてもらうアクティビティを週1回取り入れています。そこでは、小グループをつくって折り紙を体験したり、作文の指導をしてもらったりしています。保護者ボランティアは、児童の父母がメインなのです。東京都内の中学校と日本語と英語で手紙や動画を送り合う交流授業なども始めました。

また、今の職場が季節の行事に力を入れているので、節分やひなまつり、子どもの日などのイベントを日本語で行っています。最近は、グレンデール市内でデュアル・イマージョン教育を行っている小・中・高校が共同でパフォーマンスをするイベントなどもあり、児童たちは、そこで日本の歌や踊りを披露することができます。前回は4年生が沖縄のエイサーや日本語の合唱曲を披露しました。こういう自分のルーツとなる文化に触れる機会を設けるのは、非常にいいことだと思いますね。

アメリカの教育現場も変わってきています。ひと昔前は、アメリカで学ぶ以上、英語を話せるようになることは絶対条件で、マイノリティの言語は重視されない傾向が強くありました。しかし、今はデュアル・イマージョン教育プログラムが公立校にも普及し、環境が変わってきているのを肌で感じます。どのような言語環境にある児童・生徒も等しく学ぶ権利があるという考え方が浸透し始めているのだと思います。実際、私の職場は公立校ながら子どもの教育に熱心な保護者が多いと思います。

■金城先生もアメリカで子育てをしているそうですね。

そうなんです。現在は、沖縄出身の日本人の夫との間に2人の息子がいて、日本語と英語両方の環境で育てています。息子たちには沖縄、日本とアメリカのことを深く知ってほしいと思っているので、彼らに対するバイリンガル教育も私にとっては、大きな課題のひとつです。

また、子育てと仕事の両立も大きなテーマです。所属するダンズモア小学校では、児童数が少ない年は、2クラスを英語教員と日本語教員が二人三脚で教えるside by side model を実施せず、一人の教員が両言語で生徒を教えるself-contained model をすることもあります。本来 2名の教員が背負う仕事量をひとりで背負うこともあるのです。Self-contained の指導は、両言語で児童と密に向き合えるメリットはあるものの、仕事量が多く、育児との両立が難しいのが課題になっています。

日本のバイリンガル教育をサポートしたい

■現在のお仕事における今後の目標や夢があれば、教えてください。

引き続き、さまざまな角度からバイリンガル教育の領域に携わっていきたいと思っています。今は小学校の担任として、教育現場に携わっていますが、いずれは教育絵本の創作ですとか、バイリンガル教材の開発などもやってみたいですね。また、日本語・英語のバイリンガル教育は、まだまだ歴史が浅く、児童・生徒の成長に関するデータも不足しているので、現場から教育研究にも貢献したいと思っています。

アメリカで10年、教育現場に携わり、多くの卒業生が巣立っていきました。すでに大学生になった教え子もいます。彼らを見ていて思うのは、日本ルーツだからとか、アメリカルーツだからということにとらわれず、自分らしくいられる場所を探してほしいということです。そういう場所を一緒に探すことも教員である私の役割だと思っています。

現在はアメリカ国内で教員としてバイリンガル教育を行っていますが、いずれは日本国内でバイリンガル教育、マルチリンガル教育を行っている学校の児童・生徒のサポートもできたらいいですね。アメリカでデュアル・イマージョン教育の現場に立っている経験は、日本国内で必ず役立つと思っています。日本国内におけるバイリンガル教育への貢献も「ハーフ」として生まれた自分のミッションだと思っています。

多言語を学び、視野を広げることで

人はもっと自由になれる

■最後に海外生活に馴染めずに苦労している子どもたち、保護者へのメッセージを。

バイリンガル教育に関する研究データによると、まったく英語を話さない子どもが、アメリカの公立小学校のような英語浸けの環境で日常会話を話せるようになるには、2~3年かかり、英語ネイティブの子供と同じように英語を使って学年レベルの勉強ができるようになるまでには、5~7年かかるといわれています。つまり、英語圏で学校に通っていても、短期で言語を習得することは難しく、長期的な努力なくしてはできないということです。どうしても周囲と比べて、焦ることもあると思いますが、ゆっくり自分のペースで環境に順応していくことが大切です。

また、バイリンガル教育を受けるにあたり、「言語習得のために、家庭内で使っている母語の維持は重要視せずに、習得したい第2言語の学習にだけ集中した方がいい」という意見、「2つ以上の言語を同時に学ぼうとすることで、混乱してしまうのでは」という考えなど、さまざまなことが言われています。しかし、私たちの脳は、2つ以上の言語を習得できる柔軟性を持っていますし、常に環境に適応するようにできています。

言語は、自分のアイデンティティと深く結びついているので、母語が1つある場合は、母語を維持しながら第2言語を習得してほしいです。私のように母語が2つある場合はもちろん、場合によっては、3つ以上の言語を同時に学ぶ環境を経験することもあるでしょう。

言語を習得することは、その背景にある歴史や文化、そして考え方を習得することにつながります。自分を表現できる道具として、それぞれの言語を大切に学び、維持してほしいと思います。多言語で幅広く学び、視野を広げることで、世界中どこでも活躍できる自由を手に入れることができます。私もアメリカと日本で学び、自分の納得のいく未来を見つけることができました。ぜひバイリンガルの環境を貴重な機会としてポジティブに受け入れて、自分の世界を大きく広げてください。

【プロフィール 】 金城直美(きんじょう なおみ) さん 米国ミネソタ州セントポール市出身。ニューヨーク大学Steinhardt School of Educationに進学。 国際基督教大学教育学部に編入し、卒業。2016年よりカリフォルニア州グレンデールの公立ダンズモア小学校で教論として勤務。