新聞社に勤務する夫ヒロシと妻ユミは、長男コウタロウ、長女ミナミと共にアメリカ・ワシントンDCで3年間の駐在生活を経験した。期間は、2019年8月から2022年8月まで。コロナ禍を挟んだ大変な時期を家族4人で支え合って乗り越えた。長男のコウタロウは小学校5年から中学校2年まで、長女のミナミは小学校1年から4年までを近隣メリーランド州の現地校で過ごし、たくさんの友達ができた。ワシントンDCという土地柄、アメリカ政治や国際問題の話題に触れる機会も多く、子どもたちの視野は大きく広がったという。(仮名)

(取材・執筆:丸茂健一)

アメリカの首都ワシントンDCが生活圏になる

「現地の免許センターで運転免許が更新できなくて困ったときに、コウタロウが通訳をしてくれて本当に頼もしかったです」 そう語るのは、ユミ。アメリカ駐在当時14歳だったコウタロウの英語力で助けられたエピソードから当時の状況を語り始めた母親の笑顔はどこか誇らしげだった。日本国内にいれば、中学校2年生の息子が、母親の頼りない一面を見ることは少ない。海外だから起こった親子逆転現象によって、コウタロウに自立心が芽生えたのは間違いないだろう。

新聞社に勤めるヒロシがアメリカ・ワシントンDC支局での駐在生活をスタートしたのは、コロナ禍に入る前の2019年夏だった。その後、2022年8月までの3年間をユミ、コウタロウ、ミナミと共に現地で過ごした。住んでいたのは、近隣のメリーランド州ロックビルという中規模の都市。メリーランド州には、日本語補習校があったことから、近隣には日本人ファミリーも複数住んでいたという。

「2019年の春に、夫から『ワシントンDCに行くことになった』と告げられました。夫は新聞記者で、勤務地はホワイトハウスのすぐそば。ニュースで見慣れたホワイトハウスの建物やワシントン記念塔が生活圏になるなんて、まるで映画の中に入り込むような感覚でした」(ユミ)

渡米前に「アメリカ現地校入学オリエンテーション」に参加

具体的に海外生活の準備を始めたのは、2019年5月頃から。子どもたちに「アメリカに行くことになった」と伝えると、「なんとなくわかってたよ」と冷静な態度……。リビングの棚にアメリカのガイドブックや地図が置かれていたので、うすうす察していたのだという。そこから、海外子女教育振興財団が開催している「アメリカ現地校入学オリエンテーション」に参加し、アメリカ生活の基礎知識や文化の違いを学んだ。子どもたちも一緒に参加し、学校制度や安全対策について説明を受けたという。家族は4人とも海外生活には前向きで、不安よりもワクワクのほうが上回っていたという。

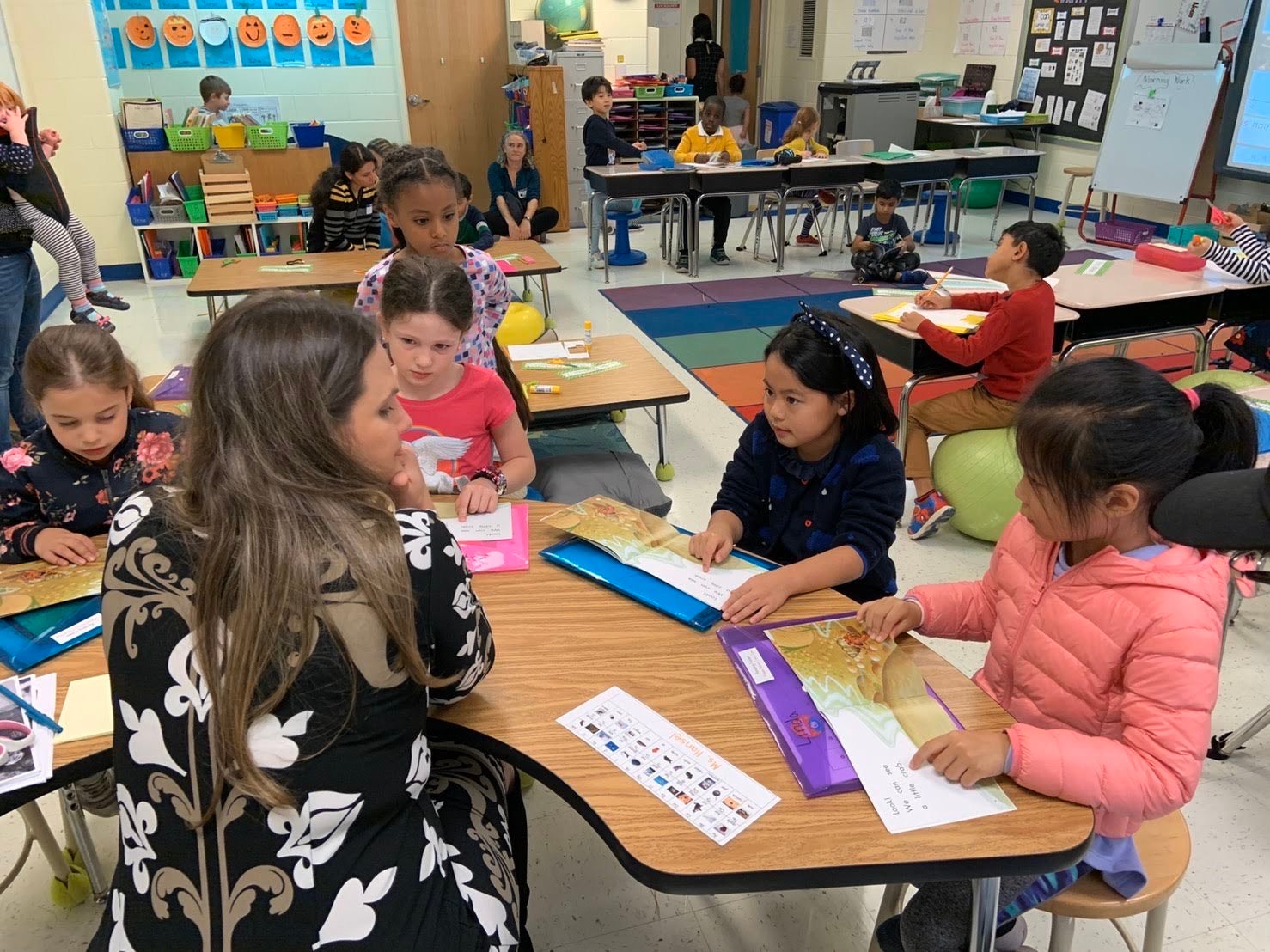

「夫も私も学生時代に1カ月程度の語学留学をしたことがあった程度で英語はほとんどできませんでした。コウタロウはかろうじて英会話のレッスンを受けていましたが、ネイティブレベルにはほど遠く、現地校では最初かなり苦労したと思います。逆にミナミのほうが、小学校低学年だったこともあり、自然に現地の子どもたちの世界に溶け込んでいました」(ユミ)

近所の日本人家族に助けられながら駐在生活スタート

現地での生活拠点は、メリーランド州内のアパートメント(集合住宅)を選んだ。一戸建てという選択肢もあったが、駅から徒歩圏で買い物にも便利なロケーションが決めてになった。同じアパートメントに日本人ファミリーも住んでいて、近隣の現地小学校にも日本人が多く通っていた。

「引っ越してすぐの頃は、近所の日本人ファミリーに助けられました。特に大変だったのは、現地での車の運転。当然ながら、すぐに慣れるのは困難です。初めての補習校への送迎はお友達のママが車を出してくれて、『慣れるまでは大変よ』と笑顔で励ましてくれたのをよく覚えています。ただ、最初は不安でしたが、すぐに現地の車のスピード感にも慣れ、駐在中はほとんど私が子どもの送迎をしていました」(ユミ)

ワシントンDC周辺には全日制の日本人学校がなく、子どもたちは自動的にアメリカの現地校で学ぶことになった。コウタロウは小学校5年から中学校2年までの時期をメリーランド州の公立校に通った。その間、コロナ禍となり、オンライン授業の期間もあったが、ESLクラスで英語力を鍛えながら、着実に友達を増やしていった。中学校では生徒会活動に参加し、自ら放送委員会を立ち上げ、委員長を務めたという。

「コウタロウがある日『8年生の卒業式で在校生代表として放送委員会が運営を任された』と言ったときには驚きました。卒業式に向けて委員会メンバーと昼休みや放課後に集まり、時には夜zoomでのミーティングもしながら、打ち合わせを熱心にしていました。そのおかげで卒業式を盛り上げることができ、校長先生から感謝状を受け取ったコウタロウの笑顔は、今も鮮明に覚えています」(ユミ)

長男はボランティアで活動の幅を広げていく

コロナ禍の影響で、コウタロウは3年間のアメリカ生活のうち、最初の半年と最後の1年の計1年半しかリアルの学校生活を送ることができなかった。同様に毎週土曜の日本語補習校にも通っていたが、こちらもコロナ禍の影響で小学校5年の半年間しか授業を受けられなかったという。その代わり、現地の日本人向けの受験塾に通い、国語と算数の授業を受けていた。また、週1回テニスを習っていたほか、ボランティア活動にも熱心に参加したという。

「コウタロウはとにかくボランティア活動が楽しかったようです。現地の小学生に算数を教えたり、地域のゴミ拾いをしたりして、中学校の2年間で127時間分くらいのボランティアワークをしていました。アメリカでは中学・高校の6年間で75時間ほどのボランティアをして、それが単位になるのですが、そこからもコウタロウの熱心な姿勢が見えますね」(ユミ)

ワシントンDCというエリアの特徴もあり、現地校のクラスでは、アメリカのほか、中国、韓国、日本、ロシア、イスラエル、ブラジルなど、さまざまな国籍の子どもたちが一緒に学んでいた。クラスにアフガニスタンから逃れてきた移民の子がいたり、父親がロシア人・母親がウクライナ人という家庭もあったりもした。コウタロウはそんな環境で次第に国際社会の問題に関心を持つようになっていく。

ミナミはフィギュアスケートの才能を見込まれ個人レッスンを受ける

一方、ミナミのほうは、小学校1年から4年までを現地の公立小学校で学んだ。当時まだ6歳だったこともあり、英語の環境に順応するスピードは速く、自然に学校のコミュニティに馴染んでいった。コロナ禍の影響はあったが、小学校低学年だったこともあり、3年間のアメリカ生活のうち、丸2年ほどリアルな学校生活を送ることができたという。

もともと身体を動かすことが大好きだったミナミは、現地でテニス、器械体操、フィギュアスケート、ガールスカウトなどに参加し、どんどん友達の輪を広げていく。特に、フィギュアスケートはコーチに才能を見込まれ、毎週個人レッスンを受けていたという。

「ミナミのほうは、とにかくアメリカの学校生活が楽しかったようです。現地のスタイルが彼女の性格にも合っていたようで、日本語補習校にも3年間通ったのですが、日本史などにはまったく興味を示しませんでした……(汗)。ただ、補習校で日本のお友達ができることはうれしかったようです」(ユミ)

通っていた小学校には、日本人の子どもも複数通っていた。そうすると編入してきた日本人の子どもは、当然ながら先輩の日本人を頼ることになるが、ミナミにはそれが負担になることもあった。自分も転校時に助けてもらっただけに、日本人に頼られれば、なかなか断れない。それでも休み時間のたびに、日本人が話しかけてくると現地のお友達と遊べなくなってしまう……。そこで、「今日は現地の子と遊びたい」とはっきり伝えることもあった。自分の考えを明確に伝えることは、多文化社会のアメリカでは当たり前のこと。現地で得たこの感覚が帰国後に日本社会を冷静に見つめ直すきっかけになっていく。

渡米2カ月半後に長女が救急搬送!

医療費に愕然 ユミも英語が苦手ながら、駐在員ママとして、さまざまな活動に参加した。まずは、現地の英会話教室に通い、日常会話レベルの英語を習得。ミナミのガールスカウトなど、子どもの習いごとで親が参加する場面でも「英語が苦手宣言」をしつつ、できる限りのことをしたという。

「渡米2カ月半後に、ミナミが足の痛みを訴えて、病院で『重大な病気の可能性がある』と言われ救急搬送されたことがありました。結果は問題なしでしたが、2泊3日の入院で請求額は車1台分の金額でした……。保険適用後でも十数万円の自己負担で、請求書を見たときの衝撃は忘れられません。日本の医療制度のありがたさを痛感しましたね」

英語が苦手だった夫婦にとって、子どもたちは通訳であり、時に交渉人でもあった。免許更新で手続きが滞ったとき、コウタロウが流暢な英語で担当者に説明すると態度が一変し、更新手続きもスムーズに進んだ。窓口で「あなた偉いわね!」と褒められ、得意げな表情を浮かべるコウタロウは本当に頼もしかったとユミは振り返る。

家族4人で近隣を散歩するのが日課だったコロナ禍

一方、国際都市ワシントンDCという土地柄もあり、生活に困ることはほとんどなかった。生活圏に日系スーパーもあり、日本の調味料なども手に入った。コロナ禍でヒロシもリモートワーク中心だったこともあり、食事は家で日本食をつくって食べる生活がメインだった。たまに山頭火や牛角で日本のラーメンや焼肉を食べるのも家族の楽しみのひとつだった。

行動が制限されることも多かったコロナ禍のアメリカ生活だったが、家族にとっては収穫もあった。外出がままならない日々だったので、家族4人で近所の川沿いや自然豊かな遊歩道を歩くのが日課になった。お弁当を持って出かけて、アメリカらしい風景を満喫しながら、4人で話をする——これは、コロナ禍が家族にくれた貴重な贈り物だった。

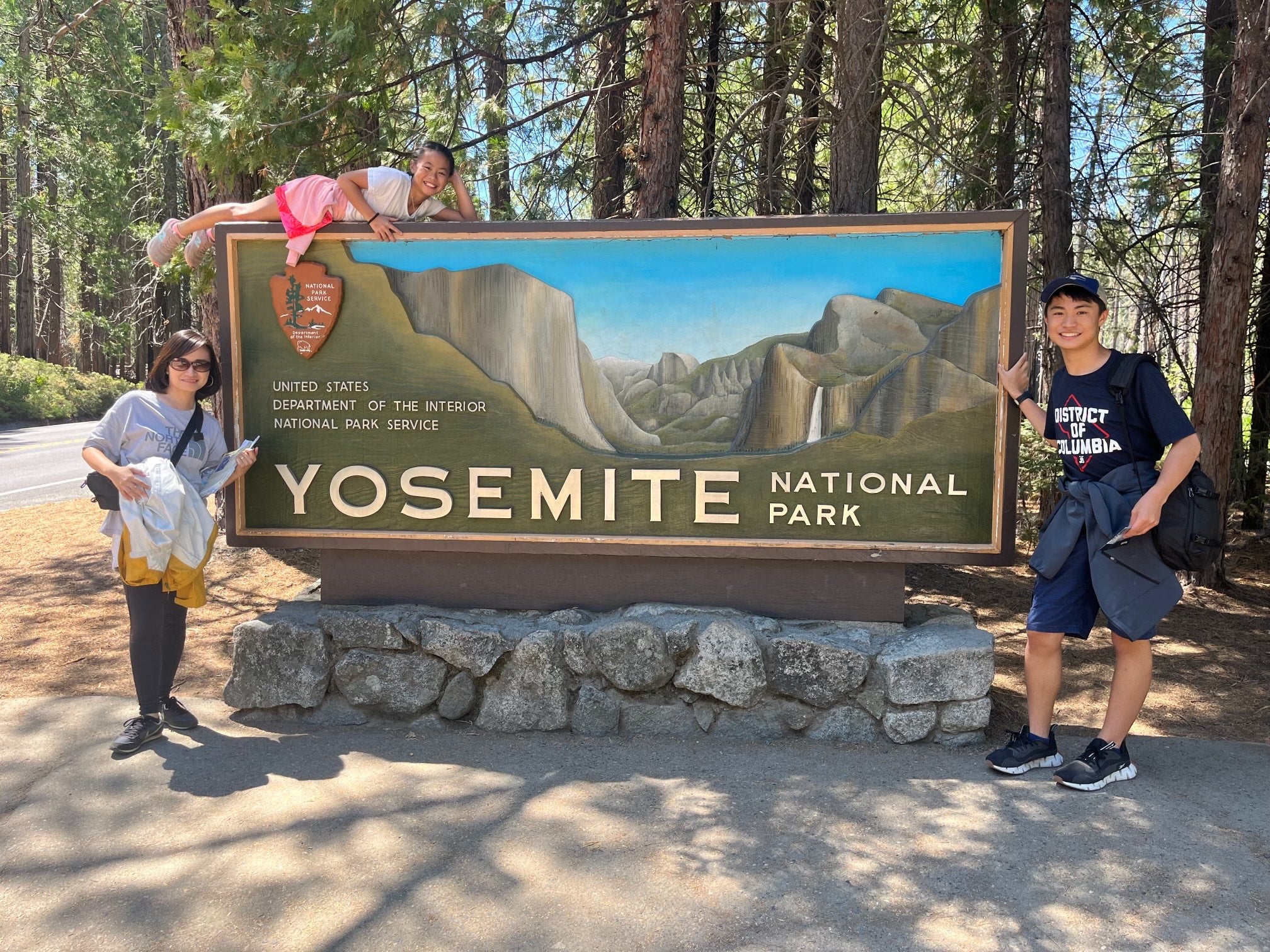

「アメリカ駐在中に家族でハマったのが、国立公園巡りでした。外出制限期間でも国立公園内ではキャンプできる場所が多く、有名なヨセミテ国立公園やイエローストーン国立公園も訪れました。現地では、『ジュニアレンジャー』のプログラムに参加し、クイズに答えて公園ごとのバッジを集めるのが楽しみでした。夫の収集癖にも火がつき、駐在中に全米417の国立公園・保護地域のうち120か所のジュニアレンジャーバッジを集めました。バッジをもらうたびに、子どもたちは帽子やリュックに誇らしげにつけていました」(ユミ)

.jpeg)

後半では、帰国後に改めて感じる「駐在生活で得たもの」についてユミ、コウタロウ、ミナミに聞いた。(2025年10月14日公開予定)