商社で働く夫・ナオキと妻・イズミは、駐在先である韓国、ドイツ、インドネシアで4姉妹の子育て経験をした。

ナオキの海外赴任が決まり、韓国・ソウルへと渡った1995年。異国の地でのイズミの子育てが始まる。そして、次の赴任先となるドイツ・フランクフルトでは、4人の子どもを育てながら、文化も言葉も異なる環境のなかで暮らしをまるごと切り盛りする、めまぐるしい3年間を過ごす。

第3の赴任先インドネシア・ジャカルタでは、心がほどけるような毎日を家族でゆっくりと重ねていった。それぞれ異なる国や文化の中で過ごした4姉妹を、どのように育て上げたのか。イズミにこれまでの歩みをたっぷり聞いた。(仮名)

(取材・執筆:武藤美稀)

緊張と変化のソウルで始まった家族の物語

ナオキとイズミの駐在生活がスタートしたのは1995年の韓国・ソウル。経済成長の波が押し寄せるなか、街にはどこか張り詰めた空気が漂っていた。当時は毎月15日に「民防衛訓練」が行われ、北からのミサイル発射に備えて、防空壕に逃げ込むという訓練も実施されていた。日本人に対する規制や警戒感も根強く、公共の場で日本語を話すにも気を配る必要があったという。

「1995年は、結婚、出産、駐在と、いくつもの出来事が重なった年でした。結婚してすぐに赴任が決まり、そして出産。日本で長女・カエデを産み、飛行機に乗れるようになったタイミングで韓国に戻り、初めての子育てが始まりました。

夫は会社からの派遣で韓国の大学へ通ったり、長期出張で滞在したりした経験もあり、いずれ駐在になるだろうと予想はしていました。私は子どもの頃から広い世界を見てみたいという思いが強く、いざ駐在が決まったときは、不安はあまり感じていませんでしたね」

.jpeg)

イズミたちが駐在していた1995年から2000年までの約5年間で、韓国は一気に発展した。赴任当初は、街中で日本人に対する嫌がらせを受けることも多く、外で日本語を話すのも控えるよう言われることもあった。

当時は携帯電話も普及しておらず、日本からの情報は、一時帰国した人が買ってくる雑誌などが頼りだった。

「ほんの30年前の話とは思えませんね。1998年にキム・デジュンが大統領に就任し、韓国の政治と経済が大きく変わりました。デパートに日本の商品が並ぶようになり、街では日本の音楽が流れるようになって——社会の空気が一変していくのを目の当たりにしました」

韓国人のお手伝いさんに仕込まれた母としての暮らし

異国の地で初めての子育て向き合うことになったイズミ。1998年には次女・モモコも生まれ、子育てはさらににぎやかになっていった。韓国では、現地のお手伝いさんから家事や育児の手ほどきを受け、少しずつ暮らしに慣れていった。

「キムチをはじめとする韓国料理の作り方、韓国式の洗濯方法など、家事の基本を一つひとつ教えてもらい、感謝することばかりです。今でも家でよく作る韓国料理は、そのとき教わったものがほとんどです」

.jpeg)

住んでいたのは、日本から駐在員が多く集まるマンション。現地では日本人同士のネットワークがあり、互いに助け合いながらの毎日だった。カエデが通う幼稚園を選ぶ際も、同じ学年の子どもを持つ5家族とともに、いくつかの幼稚園を見学した。

「同じような年ごろの子どもを持つ母親たちと園を見て回り、最終的には韓国の芸能人の子どもも通うような有名な幼稚園に入ることができました。子どもたちは、それぞれ別のクラスに分けられ、現地の子たちに自然に馴染めるように配慮されていましたね。驚いたのは、韓国では小さい頃から“国を守る”という意識を育てる教育があり、朝礼時に子どもたちが声をそろえて敬礼していたことです。日本の幼稚園とはずいぶん違っていて、印象的でした」

姉妹4人を連れて降り立ったドイツ・フランクフルト

2000年に日本へ帰国。2001年に三女・アンズ、2003年に四女・ユズコが生まれ、2005年から、次の赴任地であるドイツ・フランクフルトでの生活が始まった。

ドイツでは、日本人学校やインターナショナルスクールなど通う学校の選択肢があった。知人のすすめもあり、カエデとモモコを現地の小学校へ、アンズとユズコは現地の幼稚園に通うという選択をした。

「すべての苦労がドイツでの3年間に詰まっていたような気がします。4人の子どもを連れて駐在したのはこの国だけでした。帰国後に困らないようにと、土曜日は補習校に通わせ、日本の勉強についていけるように日本人の家庭教師も探しました。

ドイツでは、子どもの学校や補習校の送迎のために、慣れない車を運転する必要があり、さらに、家に子どもだけを置いて外出できないので、どこに行くにも全員一緒でした」

ドイツでの生活は、朝から夜まで時間に追われる毎日だった。朝は子どもたちを送り届け、昼には迎えに行かなければならなかった。帰宅後は家で昼食をとり、そのあと稽古ごとなどの予定に合わせて、また外出することもあった。合間には、ランチやおやつも用意する。ときにはおにぎりやロールサンドといった軽食を出しながら、日々の食事を回していたという。

ドイツでは、パンやチーズなど火を使わない「カルトエッセン」と呼ばれる夕食が一般的で、はやめに夕食を済ませ、20時~21時には就寝する家庭が多い。

一方で、日本人家庭では夜にしっかり温かいごはんを囲む。イズミもできるだけ家族に温かい料理を食べさせたいと、夜遅くまでキッチンに立っていた。

「家ではいつもキッチンにいたような気がします。台所の窓からは隣家のテラスが見えていて、ある日、隣人から『あなたは夜遅くまで何をしているの?』『いつ寝ているの?』と声をかけられたんです。『少しは休んで』と心配されましたね」

ドイツでは、夜遅くまで子どもが起きていたり、泣き声が聞こえたりすることがあまりなく、「信じられない」と思われることも。そのため、子どもの泣き声が誤解され、通報されそうになったこともあったという。

そんななか、ドイツ語が得意だったモモコが、ある日、隣のおばさんに呼び止められ、家の中の様子について尋ねられた。

「モモコが説明してくれたことで、ようやく私たち日本人の暮らし方を理解してもらえたようです。その後は、おやつに誘ってくれるなど、少しずつ関係があたたかくなっていきました」

最初は心配された関係は、ゆっくりと信頼へと変わっていき、今も交流は続いている。

真夜中のケーキ作りと旅先でのハプニング

学校行事やご近所付き合いなど、ドイツには日本でなじみのない文化や慣習が多くある。なかでも印象的だったのは、子どもの誕生日。日本では主役が祝ってもらうのが当たり前だが、ドイツでは、主役がゲストのおもてなしをする。

「娘たちが主役となるお誕生日会は大変でした。パーティーで何をするべきかいつも悩んでいました。それに加え、誕生日当日には、学校に手作りのケーキを持っていく必要があって……。クラスメイトと先生全員分、約50人分のパウンドケーキを、子どもたちを寝かしつけた後に朝までかけて焼いていました。誕生日だけでなく、バレンタインやハロウィンなどのイベントごとにそれをやらなくてはいけなかったので、ドイツにいる間にパウンドケーキを何百本焼いたことか……」

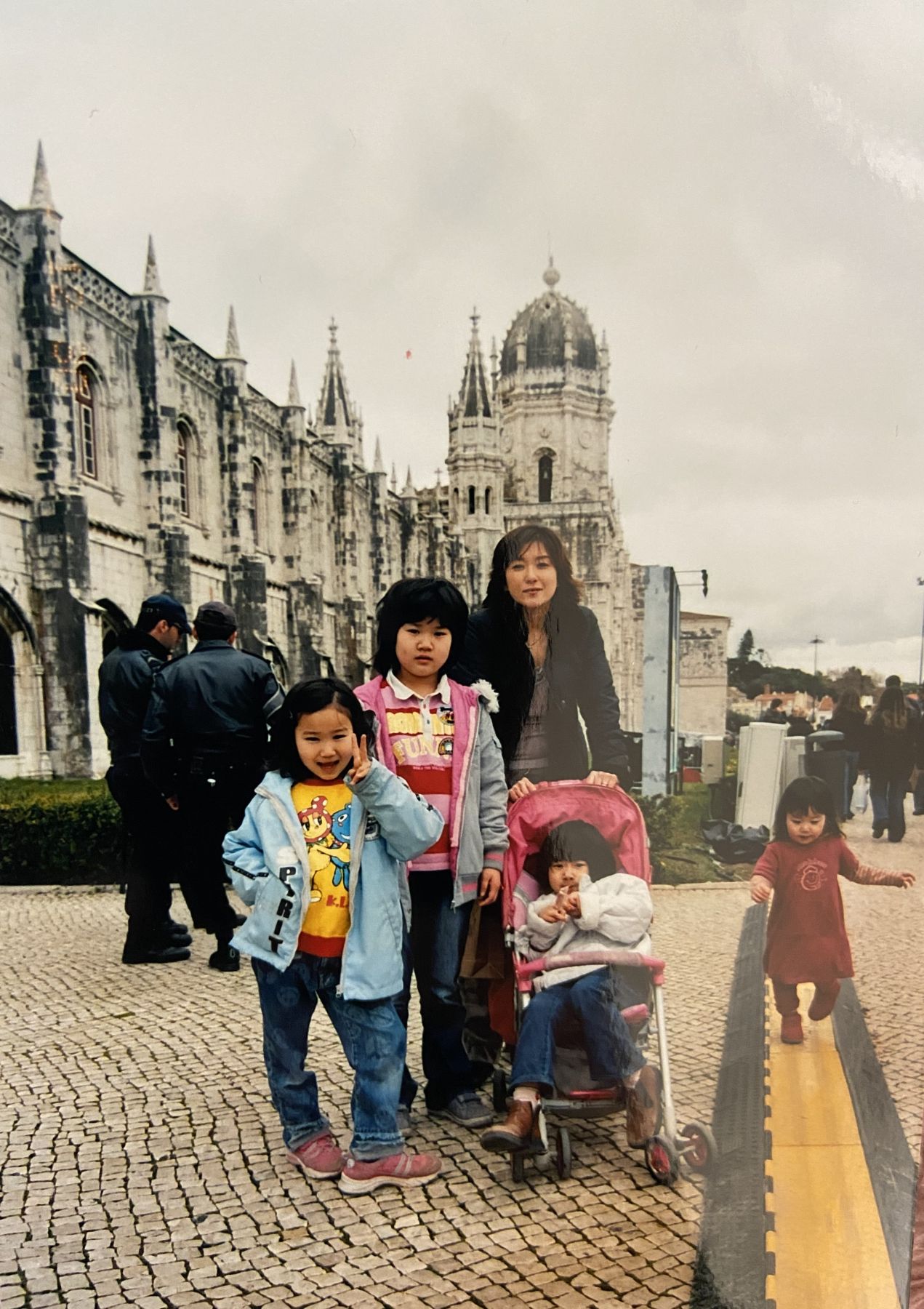

忙しく過ごす日々のなかでも、家族みんなで過ごしたドイツでの生活はかけがえのない時間になった。子どもたちにさまざまな経験をさせたいと、長期休暇にはよく近隣の国々を訪れたという。

「旅行には、いつも何かしらのハプニングがつきものでした。オーストリアにスキーに行く予定だったのに、ヨーロッパには同じ名前の町がいくつもあって……間違えてまったく違う場所を目的地にしてしまい、本来なら5時間で行けるところを、なんと13時間もかけて移動することになったり。

また、パリのディズニーランドからの帰り道では、車がガス欠寸前の状態でフランクフルトまで戻ることになり、冷や汗をかきました。やっとの思いで帰宅すると、今度は雪の影響でブレーカーが落ちていて、電気もオイルストーブも使えない。まさに絶望的な状況でした。

そんなとき、夜遅くにもかかわらず隣のご夫婦が様子を見に来てくれて、『これで一晩はなんとかなるわよ』と、電気ストーブや毛布を貸してくださったんです」

想定外の連続の日々だったが、だからこそ人のやさしさにふれることができ、子どもたちにもたくさんの経験をさせてあげられた。そして何より、今でも思い出話は尽きないという。

「『あのときはこうだったよね』『本当に大変だったね』と、家族で集まるたびに話が弾みます。『そんなことがあったの?』と、今さら驚くことも多くて、話題はつきませんね」

後編では、第3の赴任先であるインドネシア・ジャカルタでの暮らしや、インタビューに同席してくれた三女・四女のおふたりに当時を振り返ってもらう。(後編は、2025年8月13日公開予定)