【ロサンゼルス在住 岩井英津子さんによる現地の学校や生活を紹介するコラム】

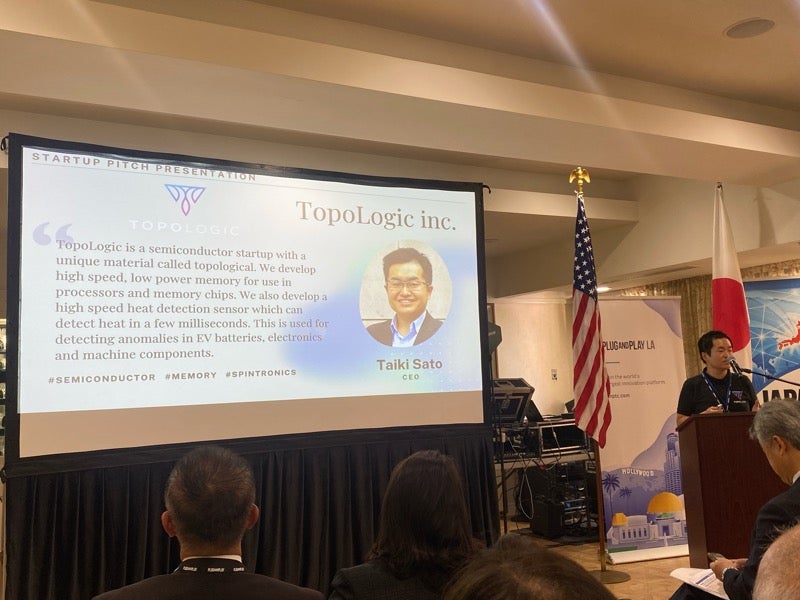

2024年10月、ロサンゼルス総領事公邸において、JETRO主催「Beyond JAPAN Zero to X」のピッチ*イベントが実施されました。そこで、補習校出身というアントレプレナー(一般的には起業家を指す)にお会いすることができました。前回の前編では、JETROのイベントについてご紹介しましたが、今回の後編ではアントレプレナーの佐藤太紀さんについてご紹介します。

*投資家や企業などに対してスタートアップが短い時間で行うプレゼンテーションのこと

タイトル写真 Photo credit: US FrontLine

前編はこちらから

海外の補習校はグローバル人材の宝庫~デトロイト補習授業校で育ったアントレプレナー:佐藤太紀さんの笑顔 <前編> - JOES Magazine

「Beyond JAPAN Zero to X」でのピッチは、1社3分程度の短いものでしたが、すべて英語で行われ、スタートアップ企業らしく皆さん情熱を持って、自社の製品説明および企業理念を熱く語っていました。

前編で記したように、今回は消費者テック分野ですから、健康食品や化粧品など日本発のスキンケア製品から半導体に活用する新素材トポロジー物質を開発する企業まで、多種が揃い、投資家からは今後の展開への質問が相次ぎました。多くの会社にとって悩みの種ともいえる人事管理データをシステムと連携させるものや、国際会議通訳アプリなど即効性が期待される内容もありました。

投資家たちには気になる企業があったようで、ピッチ終了後のレセプションでは、プレゼンターとにこやかに話をしている姿があちらこちらで見られました。企業と投資家のマッチングが機能したことを期待したいですね。

プレゼンターの何人かが集まり、日本語で話している声が聞こえてきました。てっきり全員が英語ネイティブスピーカーだと思っていましたので、気になって近づいてみました。

その中のおひとり、佐藤太紀さんは、小学生の頃、お父さまの北米駐在に同行。デトロイト補習授業校に通っていたことがあるとのこと。ピッチでは、ネイティブな英語での説明および質疑応答を行っていらしたので、その言語獲得背景が気になりました。

彼の企業は、トポロジカル物質を使ったデバイスやソフトの開発をする会社です。この新素材は、量子的特性から電磁波や音・熱など多様な物理現象を記憶し制御するものに汎用できるとか。ピッチでの英語説明は十分に理解できませんでしたが、日本語で説明していただいても、「はぁ」と生返事するしかない私でした。そんな門外漢の私の思いはさておき、その新素材の注目度は非常に高く、2024年「未来モノづくりAWARD」では、216企業等の応募から最優秀賞にも選出されました。

文字通り次世代テクノロジーを牽引する企業のCEOである佐藤太紀さんは、現在、日本語・英語両語のネイティブスピーカーとして、完璧なバイリンガルであるだけではなく、アントレプレナー、次世代を担うリーダーとして活躍されています。東京大学で航空宇宙学を専攻した太紀さんは、アントレプレナーシップを備え新規事業を起業・実践する先駆者と言えるでしょう。

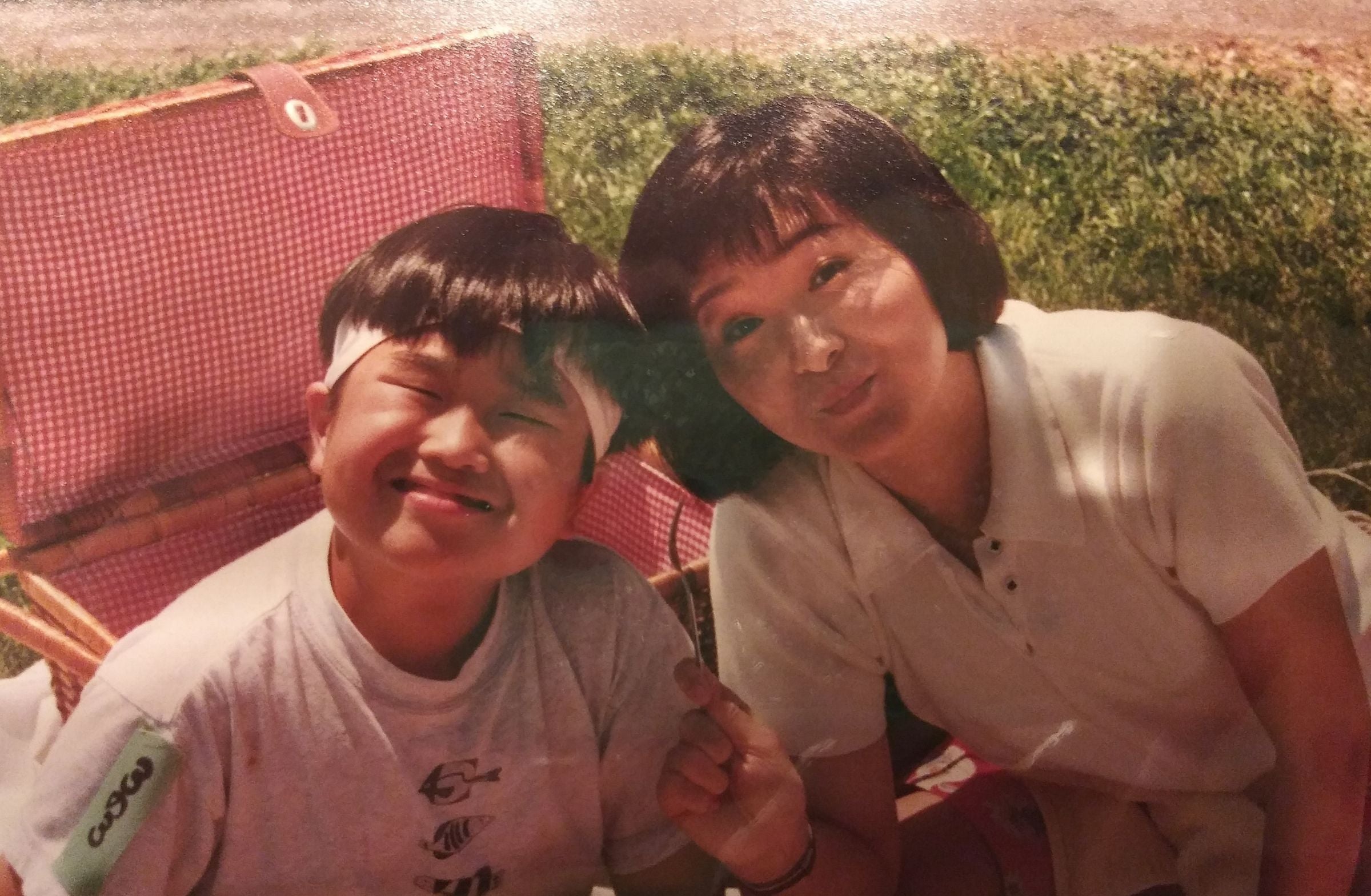

彼の人生に興味と関心の気持ちが湧いてきて、個性と能力を存分に備え、発揮できる素質はどのように育てられた結果でしょうか、とお尋ねしました。すると、屈託のない笑顔で、「どうなんでしょうね」と。見せてくれた小学生のときの写真と同じ笑顔で答えてくれたことにヒントがあったのです。

あらためて子どもの頃や学生時代などのお話をうかがいました。

名古屋で生まれ、小学生になる前に父親の転勤に伴い、カナダのWindsor市に居住。当時太紀さんが通ったのはミッション系の私立校ですが、学校はおろかWindsor市内には日本人がいなかったそうです。カナダではありますが、この町はデトロイト川を渡ったらアメリカ・ミシガン州。日本語での学習をキープするため、車で1時間弱かかるデトロイトまで、土曜日は補習授業校に通う生活が始まりました。

まず、家庭内でご両親は、太紀さんたちお子さんとは徹底して会話を日本語で行いました。英語は、月曜日から金曜日まで学校で学びますので、土曜日の補習校と家庭内では日本語教育と、両面からの言語指導が徹底されていました。

Windsorのミッション系の現地校は、大変温かい雰囲気でした。英語ができなかった太紀さんは、2か月ほどESLクラスに行きましたが、とても丁寧に指導してもらっていたという思い出があるほか、土曜日の補習校へ行くことには、大きな不満を持った記憶がないとのことでした。補習校に通うことに対する子どもの不満は、「土曜日に遊べない」ことと同じくらいに「宿題の量が多い」ということがありますが、太紀さんが不満を持たなかったのはなぜなのでしょうか。その理由について、「今思えば、補習校での算数の学習が現地校より進んでいて、飛び級できるほど優秀な学業成績だったので、補習校に通うメリットを子どもながらに感じていたのでしょう」と、破顔一笑でした。

小学生の頃は、「親が行けというところに行かされても不思議には思わなかった」と振り返りながら、「とは言っても、中学生のなかには『行きたくない』と言っている人が少なくなかった」記憶はあり、中学生までいたらどうだったのかな、と想像します。

課外活動でサッカーをしていた活動的な彼らしく、補習校行事の中でも運動会は忘れられない思い出とのこと。補習校に通うことは、日本語で過ごせる楽しい場所へ行くこと、また宿題で苦しんだことはなかったとの優等生的回答です!