新聞社に勤務する夫ヒロシと妻ユミは、長男コウタロウ、長女ミナミと共にアメリカ・ワシントンDCで3年間の駐在生活を経験した。コウタロウは小学校5年から中学校2年まで、ミナミは小学校1年から4年までを近隣メリーランド州の現地校で過ごし、たくさんの友達ができた。3年間のアメリカ生活を経て、帰国した子どもたちは、地元の公立校に戻るが、ミナミはカルチャーギャップに苦しむことに。それでも間もなく日本社会に順応し、自分の居場所を見つけて行った。帰国後に改めて感じる「駐在生活で得たもの」について詳しく聞いた。(仮名)

(取材・執筆:丸茂健一)

ボランティア活動に目覚めたコウタロウ

コロナ禍だったが存分にアメリカ生活を満喫した3年間を経て、家族は2022年8月に日本に帰国する。しかし、家族の物語は、ここで終わらない。子どもたちに、アメリカ生活で身につけた新たな知識やスキルを活かせる進学先を選ばせるという新たなミッションが夫婦に課されることになる。

「渡米してからの3年間で、一番大きく変わったのは、もしかしたらコウタロウかもしれません。アメリカでの生活を通じて、人のために動くことを心から楽しむようになったのです」(ユミ)

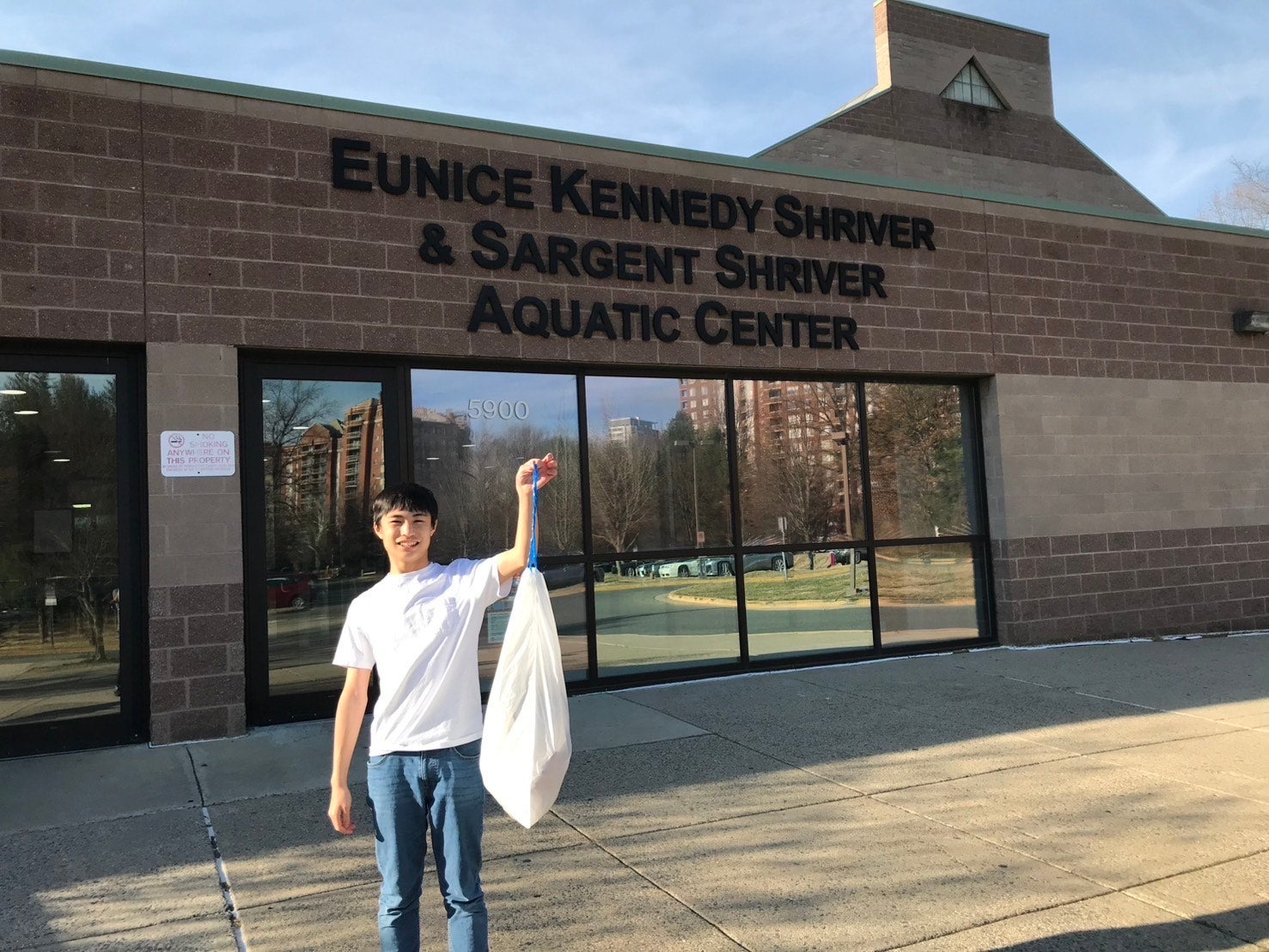

きっかけは、現地でのボランティア活動だった。コロナ禍もあって直接会って交流する機会は限られていたが、地域のゴミ拾い、子どもに勉強を教える活動、高齢者施設の方々への贈り物づくりなど、誰かに喜んでもらう活動の楽しさをコウタロウは現地で学んだという。

思い返せば、日本にいた頃からコウタロウにその素質はあった。小学校時代、町内会のラジオ体操を毎年楽しみにしていて、おじいちゃんおばあちゃんのお手伝いを嬉々としてやっていた。そこで、帰国後はラジオ体操の運営側に回り、中学校3年生の時には、たくさんの友達やクラス担任や校長先生を誘って、早朝の現場を盛り上げていたという。

帰国生が多数在籍する私立高校に進学したコウタロウは、海外経験のある仲間たちと学生ボランティア団体を立ち上げ、精力的に活動をしている。中高生にボランティア文化を根付かせたいと団体の法人化を視野に入れ、クラウドファンディングを使った運営資金集めにも挑戦中だという。これまでにも能登半島地震や山形の水害など、被災地支援に積極的に参加するなど、着実に経験を積んでいる。また、高校では、「模擬国連サークル」に参加し、全国大会出場も果たしたという。

帰国後のカルチャーギャップに苦しんだミナミ

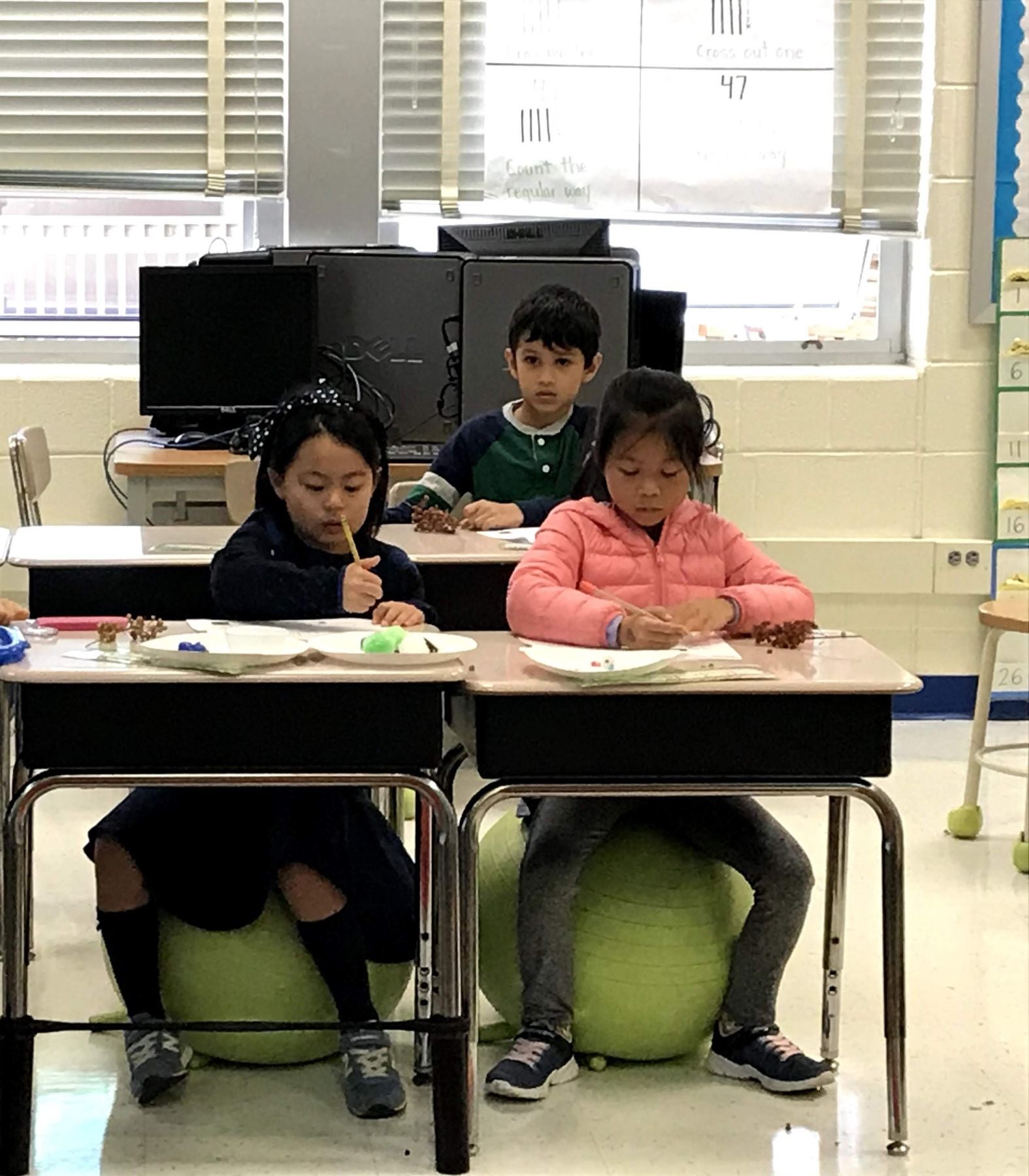

コウタロウがスムーズに帰国後の学校生活に戻れた理由には、もともと住んでいた場所に戻り、知り合いも多かったことが挙げられる。一方で、小学校1年次からアメリカの教育に慣れ親しんだミナミは、帰国後のカルチャーギャップに苦しむことになる。

「帰国後に通った公立小学校では、幼稚園が一緒だったお友達もおり、温かく迎えてくれましたが、見えないルールや慣習に戸惑ったようです。みんな一緒の上履きや体操服、ノートの取り方……リコーダーができないのもコンプレックスになったようです。理科や社会の授業も初めてで、泣きながら帰ってくる日もありました。半年ほどは『アメリカに帰りたい』と言っていて、不登校になったら真剣に考えなければと思っていましたが、次第に学校にも慣れ、日本のやり方を受け入れるようになりました。ただ、小学校では、以前のように積極的に手を挙げて発言しなくなったようで、これは日本の文化の影響かもしれませんね」(ユミ)

小学校5~6年と「なんでみんなと一緒じゃなければいけないの?」と少々違和感のある時期を過ごしたミナミだったが、中学からは英語で授業を行うグローバル系の私立中高一貫校に通い、すっかり学校に馴染んでいる。海外からの帰国生やインターナショナルスクール出身の生徒が多い現在の中学校では、「私が一番リコーダーが上手い!」と得意げに語っているという。

帰国から3年が経ち、日本で新たな活躍の場を見つけた子どもたちを見つめるユミに、海外駐在生活をしてよかったと思うことを改めて聞いてみた。

「コウタロウは、社会問題に関心を持つようになりました。アメリカでは、中学生も選挙演説を聞きに行くような政治に熱心なカルチャーがあり、息子も駐在中にバイデン大統領の演説を聞き、気付きを得たようでした。ミナミは、もともとアクティブな子でしたが、さらにアクティブになりましたね(笑)。自分の意見をしっかり言える強さを身につけたと思います。最近も中学校のグローバルクラスの友達と映画を観に行こうという話になったのですが、結局、観たい映画が折り合わず、行くのをやめたという話も聞きました。彼女にはそういう環境が合っているし、そこで自分の強みをどんどん伸ばしてほしいと思っています」

駐在生活はとにかく楽しむことが大事!

アメリカ駐在時に一緒に過ごす時間が増えたことで、帰国後も家族の結束は強い。子どもたちは、学校で経験したことを細かく両親に話してくれる。政治や経済など社会問題について話し合うこともあり、日々子どもたちの成長を感じているという。そんなユミに、これから駐在生活をスタートするファミリーへの応援メッセージをもらった。

「駐在生活はとにかく楽しむことが大切です。英語ができなくてもまったく問題ありません。わが家の場合、子どもたちが通訳として家族を支える経験が、自立心や柔軟性を育てたと思います。失敗してもそれもいい経験です。チャンスがあれば、何でも挑戦するといいと思います。コウタロウはボランティア、ミナミはフィギュアスケートなどを経験して、自分の新たな一面を見つけたと思います。私もアメリカでの3年間で多くのことを学びました。ぜひ海外生活という絶好の機会を家族で大いに楽しんでください!」

子どもたちのアメリカ体験

各国の友達ができ、大きな視野で物事を考えられるようになった

当たり前ですが、アメリカでの3年間で英語ができるようになりました。あと、ワシントンDCという土地柄もあり、各国の大使館や国際機関で働く家庭の子どもが多かったこともあり、世界中に友達ができました。アメリカ、イスラエル、アフガニスタン、ドイツ、モルドバ、コロンビア、エルサルバドル、ガーナ、中国、韓国などなど。このおかげで、大きな視点から物事を考えられるようになったと思います。

また、日本→アメリカ→日本という環境の変化を乗り越えた分、環境への適応能力が身についたと思っています。自分を理解してくれる人がいなければ、自分が適応するように心がける。そういうことができるようになったと思います。 現地で身につけた英語力は、今も役立っています。字幕や吹き替えなしで洋画が観られるのはもちろん、公立の小学校では、英語の先生にネイティブの言い回し、表現をよく聞かれたりしました。小学校6年には、中国から転校してきた子が、日本語がわからず、困っていたところ英語でサポートしてあげたこともあります。また、渋谷で外国から来た観光客に道を教えてあげたこともありましたね。

将来は、アメリカもしくはその他の海外の大学に進学したいと思っています。やはり、海外の環境が居心地よく、自分に合っていると思うからです。大学の専攻や職業は考え中です!

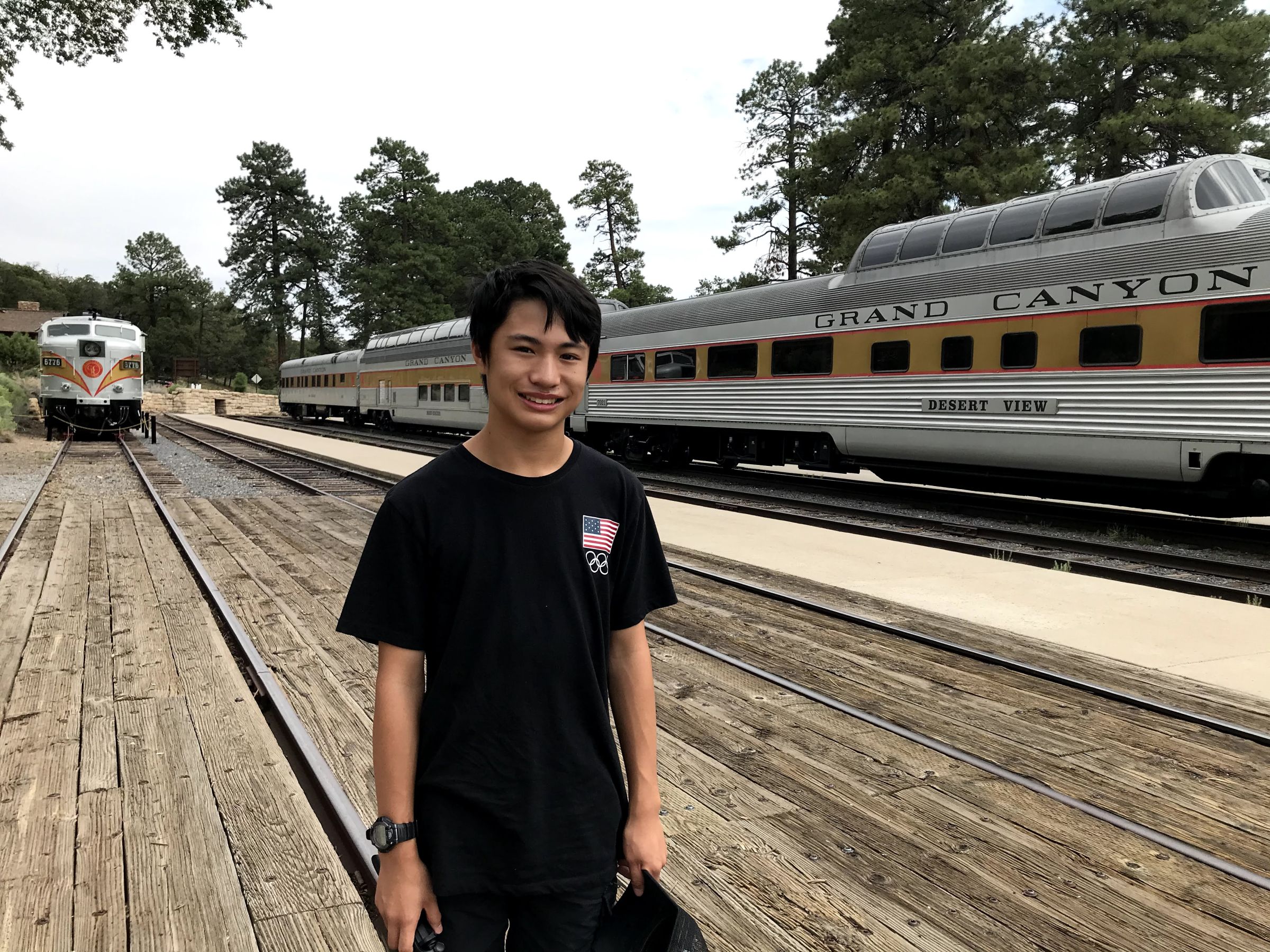

アメリカ生活を経て、政治や国際情勢に関心を持つようになった

3年間のアメリカ生活を経て、学んだことの1つは語学だと思います。英語はすごく苦手で、最初は単語もほとんどわからなかったのですが、徐々に克服でき、最終的に英検1級に合格するレベルまで到達できました。

英語力以外では、自分の「視野」と「性格」が大きく変わったと思います。今までは"日本"というフィルターの上からしか物事を考えられていなかったのですが、アメリカでの生活をきっかけに一気に視野が広がったと思います。特にコロナ禍や大混乱の米国大統領選挙の時期を首都ワシントンDCで過ごしたということもあり、日本では考えたこともなかった政治などに関心を持つようになりました。

いろいろなバックグランドを持った仲間と友達になり、「性格」の面でも変わったと感じています。自分の主張や信念を持ちつつも、謙虚に相手のことも考えるようになりました。他にも、現地の友達に誘われてボランティア活動や生徒会活動をするようになり、主体的に動ける人間になったように思います。

アメリカ生活を経て、政治や国際情勢に関心を持ったことをきっかけに、現在は高校の「模擬国連サークル」に入っています。割り振られた国の大使として、アメリカで培った広い視野を大事にしながら、他国との協調や自国益、国際益を考えて議論に励んでいます。実際に優秀初心者賞をもらったり、全日本大会に出場したりするなど成果が出ています。

「主体性」の面については、中学時代に学級委員を務めたり、高校でも文化祭実行委員などにすすんで取り組んでいます。現在は、アメリカで経験したボランティア活動をもとに、友達とボランティアを広める学生団体を設立しました。現在では全国展開やNPO法人化に向けて取り組んでいます。

アメリカ・ワシントンDCで過ごして政治に興味を持ったので、将来は政治学を学べる大学、学部で学びたいと思っています。将来の夢はまだ定かではありませんが、興味とこれまでの自分の経験を活かせる職業に就きたいと考えています。