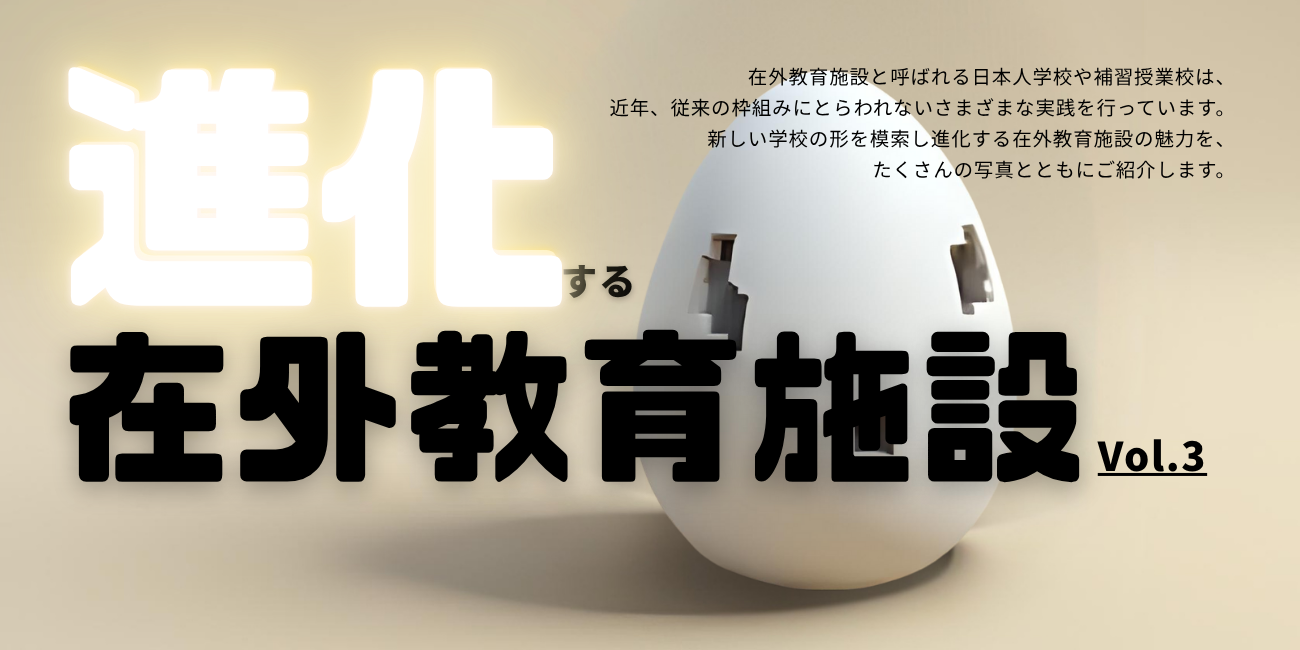

美術系大学・学部の帰国生向け入試って?

帰国生の中には、一般の大学だけでなく美術系大学や美術系学部への進学を目指す生徒も多くいるでしょう。そうしたニーズに応え、各大学では帰国生向けの入試が展開されています。しかし、美術系大学・学部には一般の大学とは異なる対策が求められるはず。今回は、美術系大学・学部への進学サポートを行う代々木ゼミナール造形学校の石川聡先生に、日本の入試の特徴をヒアリング。

さらに、多摩美術大学・筑波大学芸術専門学群の入試担当者と帰国生向け入試に合格した学生に、受験のポイントや対策についてじっくり話を聞きました。

(取材・執筆:ミニマル上垣内舜介)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

代々木ゼミナール造形学校に日本の入試の特徴を聞きました

なぜ日本の大学で美術やデザインを学ぶのか? その理由を明確にすることが重要

代々木ゼミナール造形学校

代々木ゼミナール造形学校

デザイン・工芸科 石川聡先生 ——海外で生活してきた帰国生にとって、日本の美術系大学・学部入試に関する情報を手に入れることが難しいという話を聞きました。そこで、一般的な仕組みや特徴について改めて教えていただきたいです。

日本の美術系大学・学部の入試では、基本的に実技試験と学科試験の2つが課せられます。実技試験では共通してデッサンを必須とし、それに加えて志望する専攻に関連した表現を個別の課題で判定するところが多いです。学科試験は、国語と英語の2科目を実施することが一般的です。これらは美術系を志望する日本の受験生にとって、身につけるべき実技力と学力。対策として高校時代から美術予備校などに通い、毎日の積み重ねで徐々に実力を伸ばしていきます。

帰国生については特別な形式の入試が用意されている場合もありますが、求められる能力については日本の受験生と同様です。入学後は同じ環境で学んでいくことになるので、美術に関する知識や技術はもちろんのこと、日本語能力についても身につけておくことが重要となります。

——海外の大学では、これまでの作品をまとめたポートフォリオを提出することで合否が判定されることが多いと聞きました。

その通りです。美術には理論の面と感性の面があり、海外の大学では比較的感性の部分が評価される傾向にあります。一方の日本の大学では、試験を通じて勉強量や練習量に裏付けされた理論の部分をしっかりと評価するのです。もちろん、どちらの判断基準が優れているということはありません。しかし、幼い頃から作品制作に没頭し、高校卒業時点で独自のポートフォリオを提出できるような受験生は少ないのが事実。実際は進路を考えるタイミングで悩んだ末に、美術系大学を選択する生徒がほとんどです。そうした受験生であっても熱意と努力さえあれば誰もが同じ基準に沿って判定されるという点で、日本の美術系大学入試は非常に平等な仕組みであるといえるのではないでしょうか。

——日本の美術系大学・学部を受験する場合、どのタイミングで美術予備校に入学するケースが多いのでしょうか?

基本的には進路を決める高校3年生から美術予備校に通い始める生徒が多いです。生徒によっては高校1年次から目標を持って対策に取り組む場合もありますね。しかし、いくら実技の対策を重ねても学科試験で得点が伸びなければ合格できないのが日本の美術系大学・学部入試。そのため、学校の勉強と実技の練習、その両方にバランスよく取り組むことが大切です。

——美術系大学・学部に進学するメリットについてお聞かせください。

メリットついては、ファインアートを学ぶかとデザインを学ぶかでやや異なっていると考えています。

ファインアートは、自己の内面と向き合い、作品を通してメッセージを発信する能力が求められます。当然、その背景として美術の歴史や画材、色彩に関する知識も必要になる。いわば集合知ともいえる大学という環境で、こうしたアカデミックな知識を身につけられる点は大きな魅力です。

デザインについては、パソコンやソフトさえあればどこで学んでも同じだと思われるかもしれません。しかし、実際はデザイン分野に進みたい人こそ美術系大学・学部のメリットを享受できます。というのも、誰もが同じツールを用いているからこそ、発想力や芸術的な感性が浮き彫りになる分野だからです。単にソフトの使い方を学ぶだけではなく、デザインを通じて新たな挑戦をしたいという人にとって、大学はこの上ない理想的な環境であるといえます。

いずれの分野にも共通しているのは、教授や同級生との交流を通じてさまざまな発見を得られる場所だということです。キャンパス内に多様な表現方法を追究する教員や学生が集まっていることで、分野の枠を越えるようなアイデアが生まれることもあります。

——美術系大学・学部を卒業した後は、アーティストやデザイナーになる道しかないのでしょうか?

それは違います。卒業後の進路は多岐にわたります。もちろんアーティストやデザイナーなど専門性の高い仕事を選ぶ人もいますが、企業のデザイン職でない部署に就職する卒業生も数多くいます。企業が彼らに期待しているのは、一般大学の卒業生とは異なる思考のプロセスです。芸術分野を学んだ学生は、理論と抽象の両面から物事を理解することができます。さらに、素材やデザインに関する知識も豊富なため、具体的な形にするところまで見据えてアイデアを出すことができるのです。「一般大学の学び+芸術的な学び」を修得しているといっても過言ではなく、進路は無数に広がっていると思います。

——日本の美術系大学・学部への進学を目指す帰国生にメッセージをお願いいたします。

帰国生の方には、日本の大学で美術を学ぶ理由を明確にした上で入試に挑戦してもらいたいです。世界の文化に触れてきた皆さんが、なぜヨーロッパやアメリカではなく日本の美術系大学・学部に進学するのか。そんな質問に対して、「この大学では〇〇を学べるから」「この大学で、〇〇先生から〇〇を学びたいから」「〇〇の研究に独自性があるから」といったように、具体的に説明できるようになっておいてほしいと思います。

(取材協力) 代々木ゼミナール造形学校

次のページ:多摩美術大学

多摩美術大学の入試担当者と学生にお話を聞きました

多摩美術大学 八王子キャンパス

多摩美術大学 八王子キャンパス| <お話しを聞きました> |

| 多摩美術大学 |

| 忠政 重信 教務部事務部長 |

| 杉本 功 教務部入試課長 |

帰国生選抜は日本語で実施。実技重視の方針は一般選抜と変わらず

——はじめに、多摩美術大学の帰国生向け入試について概要をお聞かせください。

忠政:多摩美術大学が実施している帰国生向け入試として、「帰国生選抜」があります。異文化を通じて得た貴重な経験や感性を芸術分野で発揮してもらうことが、この帰国生選抜を実施している最大の目的です。留学や旅行などで海外に行ったことのある学生の数は増えていますが、やはり現地で長期間にわたって生活していた学生とは経験の差があるように思います。本学としては帰国生向けの選抜枠を設けることで、海外経験のある学生と国内で学んできた学生が互いに刺激を与え合い、大学での学修に相乗効果をもたらしてくれるのではないかと考えています。

——帰国生選抜の受験に必要な資格や対策についてお聞かせください。

忠政:帰国生選抜の試験科目としては、美術に対する考え方や日本語での表現能力を評価するための「小論文」「面接」と、各学科における実技の力を評価するための「専門試験(芸術学科は小論文)」を課しています。「小論文」と「面接」はどちらも日本語での筆記・質疑応答となっています。「小論文」は課題に対して文章で表現する基本的な力、「面接」では自身の作品をプレゼンテーションする力などを確認します。 また、科目数や内容などの点で一般選抜と違う点もありますが、実技を重んじるという方針は基本的には同じなので、帰国生の方についてもしっかり準備をしていただければと思います。学科によって試験が異なりますので、具体的な試験科目や内容は本学のホームページをご確認ください。

〉〉多摩美術大学 2025年度 美術学部 帰国生選抜

杉本:入学後、学生は一般選抜と帰国生選抜の隔たりなく同じカリキュラムで学ぶことになります。しかし、帰国生の中には、日本語で話すことはできても、読み書きの面で苦労する方もいます。その点でギャップを感じてしまわないように、入学前から日本語で学んでいくための準備は進めておいてほしいと思います。 一方で、海外で養った語学力を活かすことのできる仕組みもあります。アーティストやクリエイターとして幅広く活躍する上で、語学力は大きな武器になります。本学の英語の授業は初級から上級まで細分化されたコースがあり、入学時の英語外部試験の結果をもとにクラス分けしています。せっかく身につけた英語力ですので、日本での学生生活で忘れてしまうことのないように、本学としても帰国生が力を発揮し続ける機会を用意しています。

アーティストにも世界基準の能力が求められている

——帰国生に対して期待していることはありますか?

忠政:日本以外の文化に馴染みのない学生に対し、影響や刺激を与えてくれる存在として非常に期待を寄せています。本学では留学生も受け入れていますが、韓国や中国をはじめとするアジア圏の学生が割合の多くを占めています。帰国生選抜が世界から幅広く学生を呼び込むきっかけになり、多様な文化を共有できる美術大学になればうれしいですね。

杉本:国際化が進む近年において、アーティストやクリエイターにも海外での実績や語学力、世界基準の価値観が求められています。そうした背景から、本学でも海外の企業やアーティストとコラボレーションしたプロジェクトを進めています。帰国生の方には、日本とは異なる環境で身につけた感性や言葉を活かし、授業やプロジェクトで活躍してほしいと感じています。また、本学は海外の大学とのつながりも深く、交換留学の連携も結んでいます。帰国生として多摩美術大学に入学した後、再び世界に羽ばたいていくことも大いに期待しています。

多摩美術大学の図書館(八王子キャンパス)

多摩美術大学の図書館(八王子キャンパス)——最後に、多摩美術大学への進学を目指す帰国生にメッセージをお願いいたします。

忠政:繰り返しにはなりますが、美術系大学の入試でも読み書きを含めて日本語でのコミュニケーション能力をしっかりと身につけておいてほしいと思います。日本語と作品づくり、その両方に注力していただくことが合格につながります。

杉本:帰国生選抜の受験生の方には、学科試験を課していません。そのため、これまでの自分の経験を提出資料や面接でアピールする力が必要になります。一方で、いずれの学科でも実技試験を課していますので、こちらは事前に対策をしていただければと思います。

帰国生選抜の募集定員は若干名ということで、希望の結果が出ないかもしれません。しかし、実技試験の対策をしていれば、その後に控えた一般選抜の準備になります。実技試験については、本学が公開している参考作品集や合格者の作品などをチェックし、参考にしていただけたらと思います。

〉〉過去問題(参考作品集)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

多摩美術大学 学生対談

.jpg) 美術学部 統合デザイン学科4年 田中梨南さん 美術学部 統合デザイン学科4年 田中梨南さん | .JPG) 美術学部 芸術学科1年 今枝麻矢子さん 美術学部 芸術学科1年 今枝麻矢子さん |

海外の卒業資格取得と大学受験の両立に苦労した

——これまでの海外経験についてお聞かせください。

今枝:私にとってメインとなる海外経験は、10~13歳までをチリの日本人学校とアメリカンスクールで過ごしたことです。その後は帰国し、日本の中高一貫校に編入しました。また、ほとんど記憶はありませんが、0~4歳の間はメキシコで暮らしていたと家族から聞いています。

田中:私は日本で生まれたものの、生後間もない頃から家族の仕事の拠点だった香港で暮らしていました。それから高校を卒業するまでの18年間を香港で過ごし、IB(国際バカロレア)を取得。香港では、イギリス系企業のインターンも経験しました。

——多摩美術大学に進学したきっかけを教えてください。

田中:両親が芸術分野に関心を持っている家庭で育ち、それに影響を受けて小さい時から大学では美術を学びたいと考えていました。進学先を決めるタイミングで美術大学を受験することは決めていたのですが、当時はどの国で学ぼうか悩んでいました。そこで、日本の美術大学を卒業している父に相談したところ、いくつかの大学を勧めてもらいました。その候補のうちのひとつに多摩美術大学があり、帰国生選抜に合格して入学することを決めました。

今枝:私の場合、小さい時から芸術分野が好きだったわけではありませんでした。しかし、作品のコンセプトを考えるIBの美術のプログラムを通じて、その奥深さに魅力を感じました。多摩美術大学の帰国生選抜を選んだのは、IBの資格があれば小論文と面接だけで受験できる点に魅力を感じたからです。当時はIBを取得するための勉強が忙しく、一般科目の対策に充てる時間を確保できずにいました。そんな中、多摩美術大学の帰国生選抜を知り、自分の経験や強みを最大限に発揮できると考えました。

——日本の美術大学を受験する際、対策において苦労したことはありますか?

田中:大学受験のタイミングで新型コロナウイルスの感染が拡大し、すぐに日本に帰国できなかったことには苦労しました。しばらくはオンラインで学んでいたのですが、デッサンの経験がほとんどなかった私にとってはハードルが高くて……。その後、受験までの期間で日本の美術予備校に通い始めると格段に理解が深まったので、帰国後の実践的な対策で大きく成長できたと感じています。

今枝:私はIB取得と大学受験の両立に非常に苦労しました。日本に住んでいた私も予備校には週一日通っていて、主に小論文の対策として出題のパターンなどを学んでいました。有名な美術作品については概要を知っておくなど、大学受験に特化した勉強は重要だったと思っています。

田中:私の場合、高校を卒業するまで海外にいたので、日本の美術大学における受験システムについての知識がなかったんです。海外ではポートフォリオなどで合否を判断する美術系大学も多く、日本では予備校に通うことが慣習になっていることすら知りませんでした。発想力が重要な学科であっても、入学の段階で一定の実技スキルが求められる点にはプレッシャーを感じましたね。 また、そもそも大学に関する情報を得るための手段が少ないことも大変でした。メールで大学に問い合わせたり、インターネットで過去の資料を見つけ出したりと、海外からの大学受験ならではの難しさはあったように思います。

海外での経験を学びや制作に反映できることが帰国生の強み

——入学後の学びの魅力についてお聞かせください。

今枝:私は作品づくりよりも芸術の理論を学ぶことに関心があり、現在は東洋、西洋を問わず幅広い芸術分野について専門的な授業を履修しています。芸術学科では、博物館や美術館で展示計画や対象の作品や収蔵物の調査研究などを通じて多くの人に知識や関心を広める学芸員の資格を取得するための授業を履修して、美術館に関する学びも深めています。また、教員免許の取得も目指すことができるので、芸術に関して学びたい分野や就きたい職種があれば、どんなことでも挑戦できます。その環境が多摩美術大学の魅力だと思いますね。

田中:私の考える多摩美術大学の魅力は、いくつかのステップを踏みながら好きな分野を極められるところです。私の所属する統合デザイン学科では、デザインをプロダクト、グラフィック、インターフェースなど、個々のものとして考えるのではなく、分野を横断的に捉える学びが重視されています。私は授業を通じて関心を抱いたグラフィックデザインやアートディレクションを学び、制作するゼミナールに参加し、デザインを通じてコミュニケーションを図るための制作活動に取り組んでいます。

——大学生活において、海外での経験が役に立っていると感じる場面はありますか?

今枝:日本と海外の芸術を比較する授業などで、自分の海外生活における実感を反映できるところは強みだと感じています。日本で生まれ育った人の視点では客観的にしか認識できない国ごとの違いを、主観的に考えることができるんです。芸術分野では各国の文化観や宗教観が重要な要素になっており、海外にいたからこそ深く理解できる部分がたくさんあります。

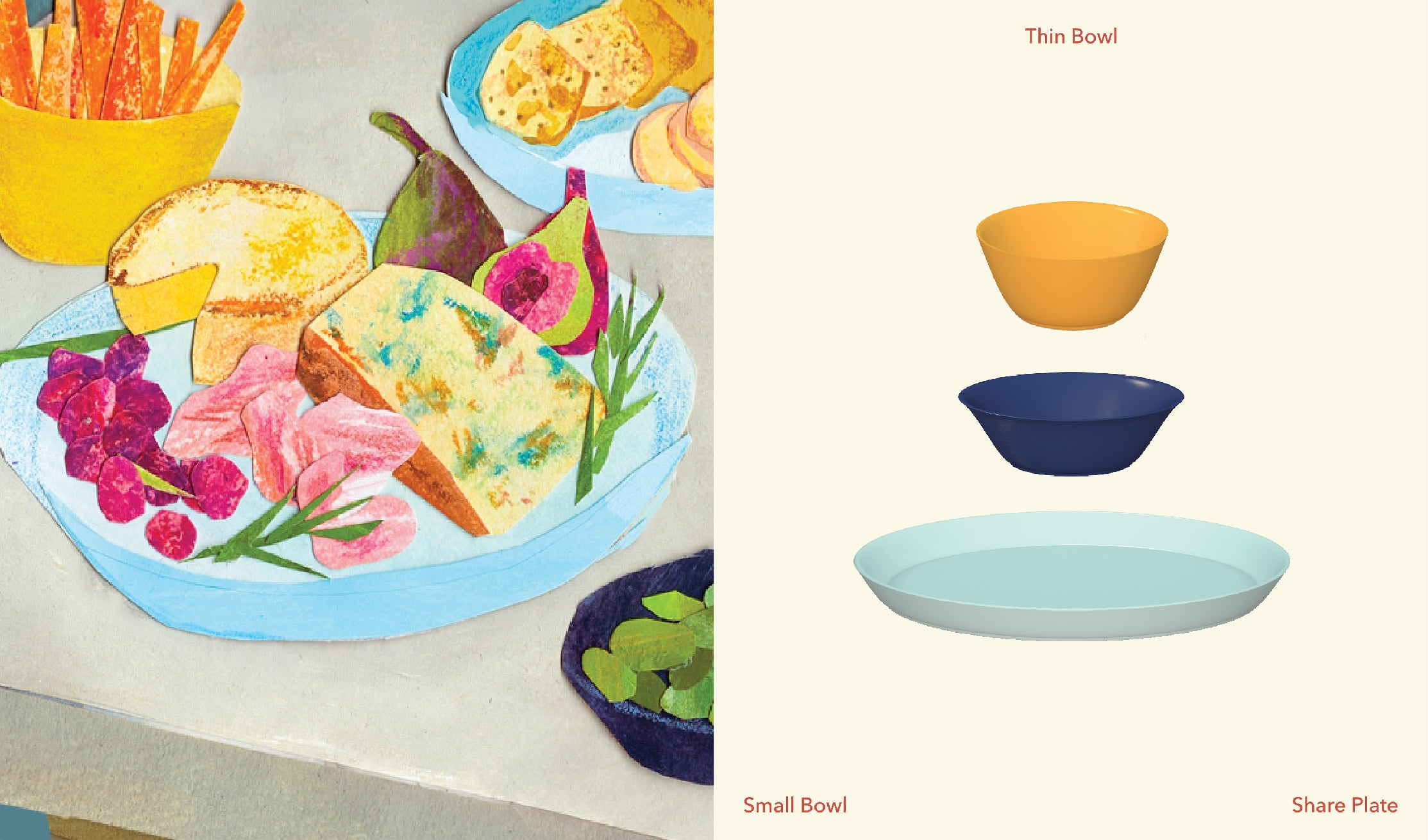

田中:日本と海外の違いを自分ごととして学びに反映できる点は、私もすごくわかりますね。例えば、香港ではたくさんの知人を集めてピクニックやBBQを開催することが日常的なんです。以前、お皿のデザインを考える課題があったのですが、そこで私は香港での賑やかで楽しかった思い出を落とし込みました。このように、美術分野では自分の経験をすべて活かすことができます。

今枝:もうひとつ、英語力も美術を学ぶ上で大きく役立っています。授業の参考として用いる文献や資料には、日本語に翻訳されているものがないこともあります。ちょっとした調べものをする際にも、英語のリーディング能力を発揮することができますね。

田中:日本で美術を勉強している学生は、制作に注力するあまり英語の勉強に対して苦手意識を持っている人が多いように感じています。しかし、世界で活躍するアーティストやクリエイターになる上で、英語でのコミュニケーション能力は重要になるはず。私は外資系の広告代理店に就職することが決まっており、社会に出てからも英語力が役立つと考えています。

——日本の美術系大学・学部への進学を目指す帰国生にメッセージをお願いいたします

今枝:海外生活の経験者には、積極的に挑戦するマインドが身についている人が多いと思っています。自分の「やりたい!」という気持ちを大切にして、受験に臨んでもらえたらと思います。私の経験をお伝えすると、日本での生活が長くなるにつれ、海外での記憶が薄れてきている部分もあります。海外で生活している皆さんには、日々の経験の一つひとつを胸に刻みながら、機会があれば誇りを持って日本に戻ってきていただけたらうれしいです。

田中:日本は私のルーツであるにも関わらず、とても新鮮で刺激的な環境です。大学受験の際には入試システムがわからないなど不安なことも多くありましたが、今では友人もたくさんできて楽しい大学生活を送っています。改めて振り返ってみると、自分のアイデンティティに自信を持てるいい経験になったと実感していますので、ぜひ皆さんにも頑張ってほしいと思います。

田中さん、今枝さんの大学での課題作品・活動をご紹介

■田中梨南さん

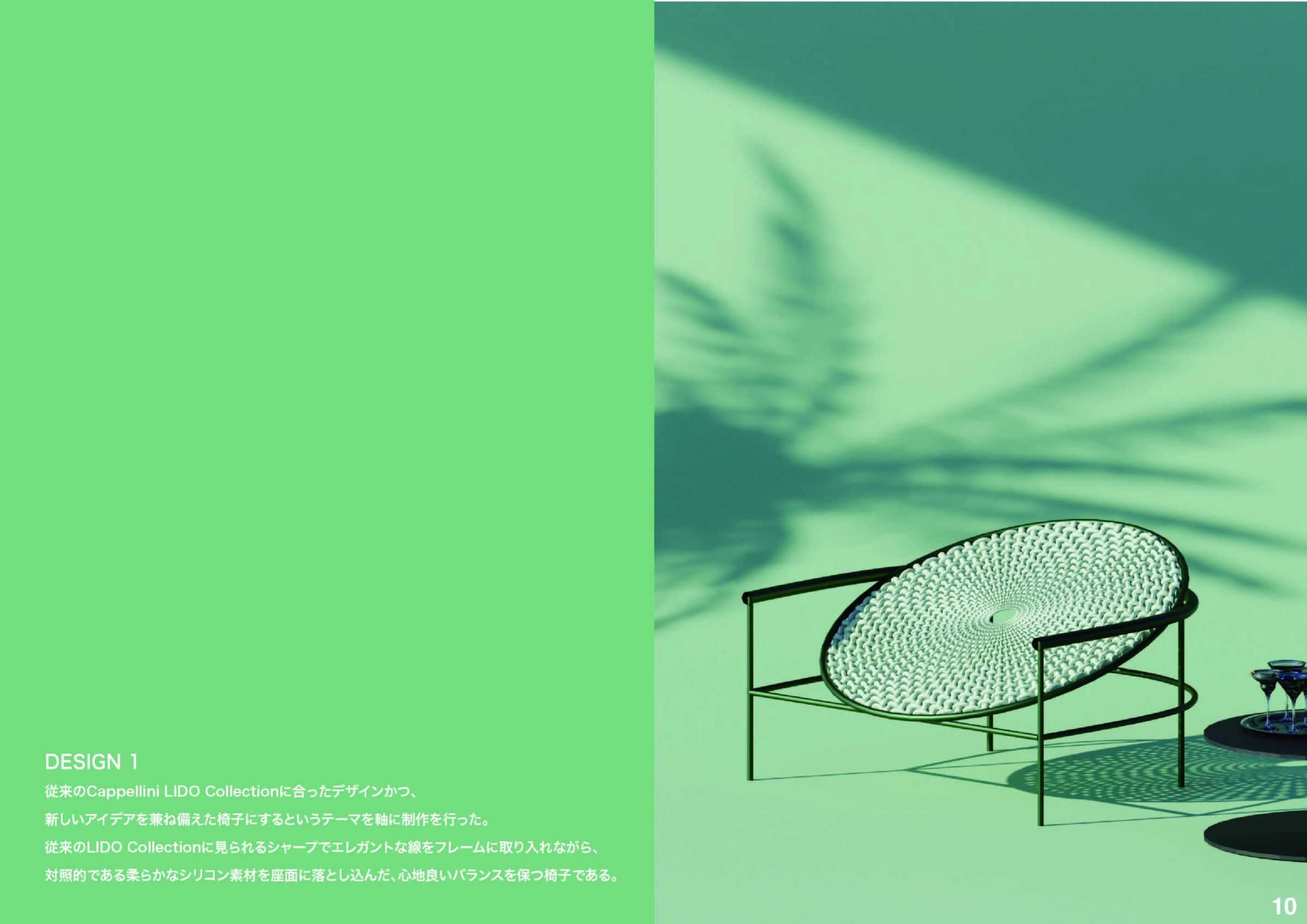

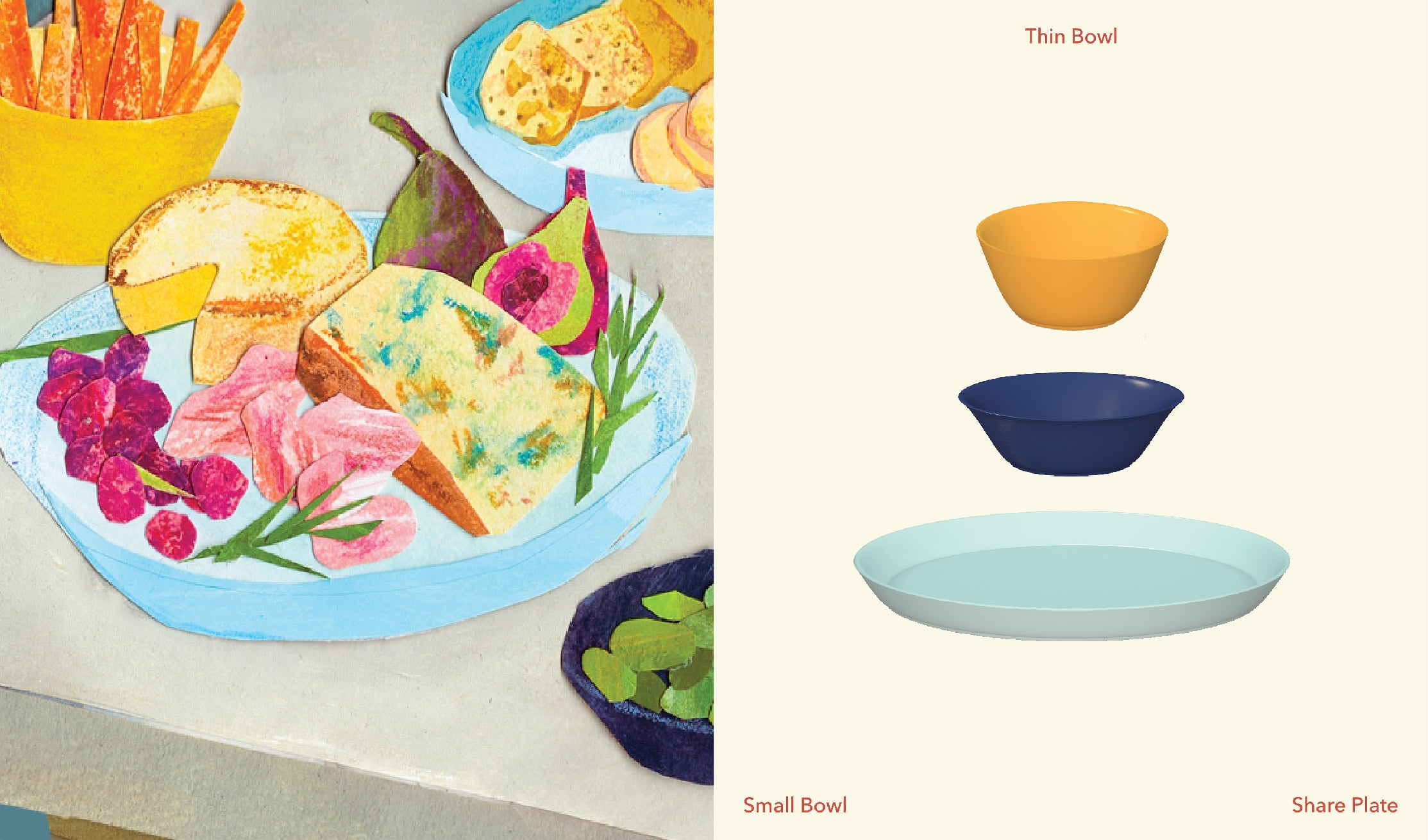

家族の食卓を彩る食器のプロダクト、グラフィックのトータルデザイン

家族の食卓を彩る食器のプロダクト、グラフィックのトータルデザイン 新しい感覚でかぼちゃを知る専門店のブランディング

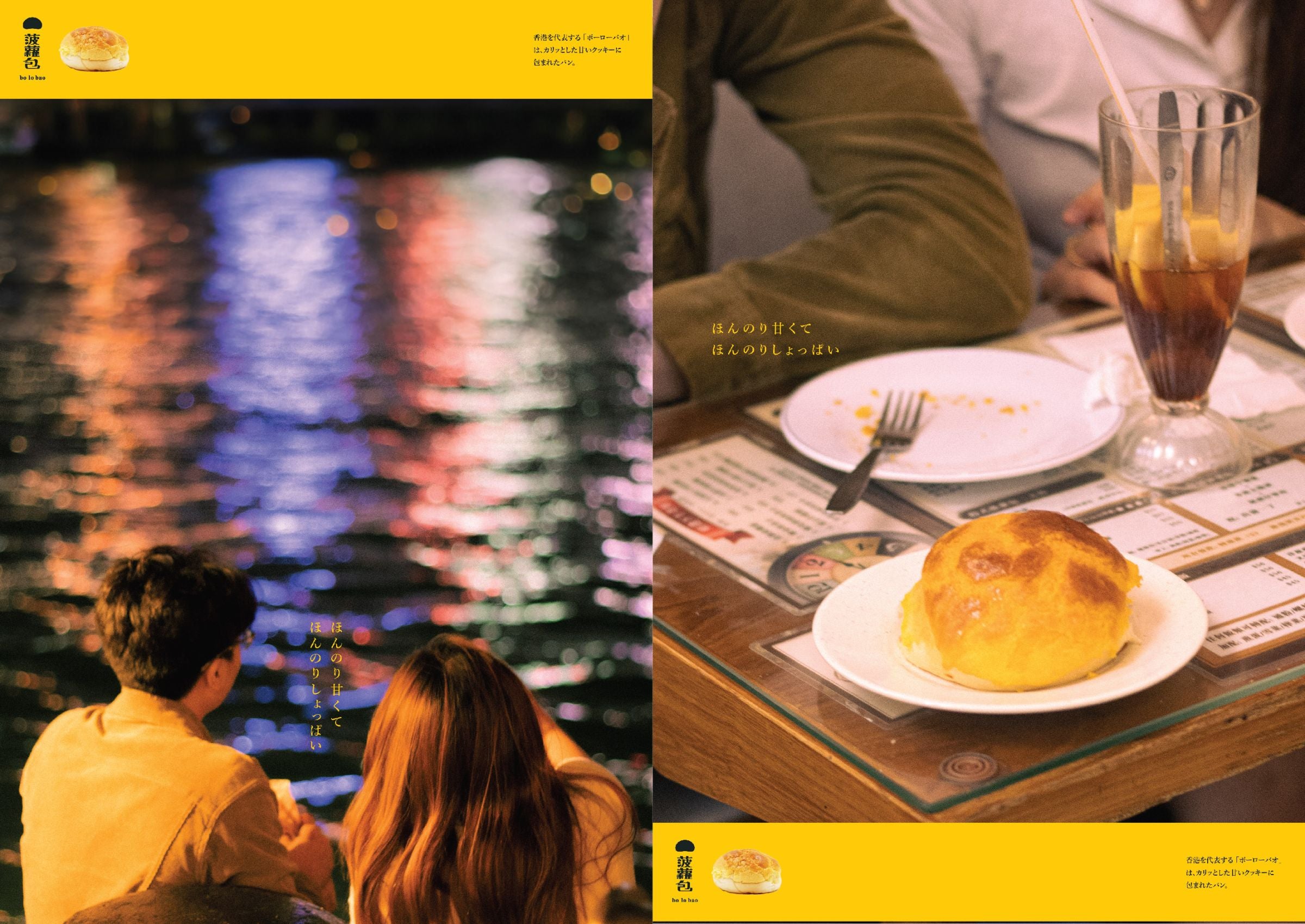

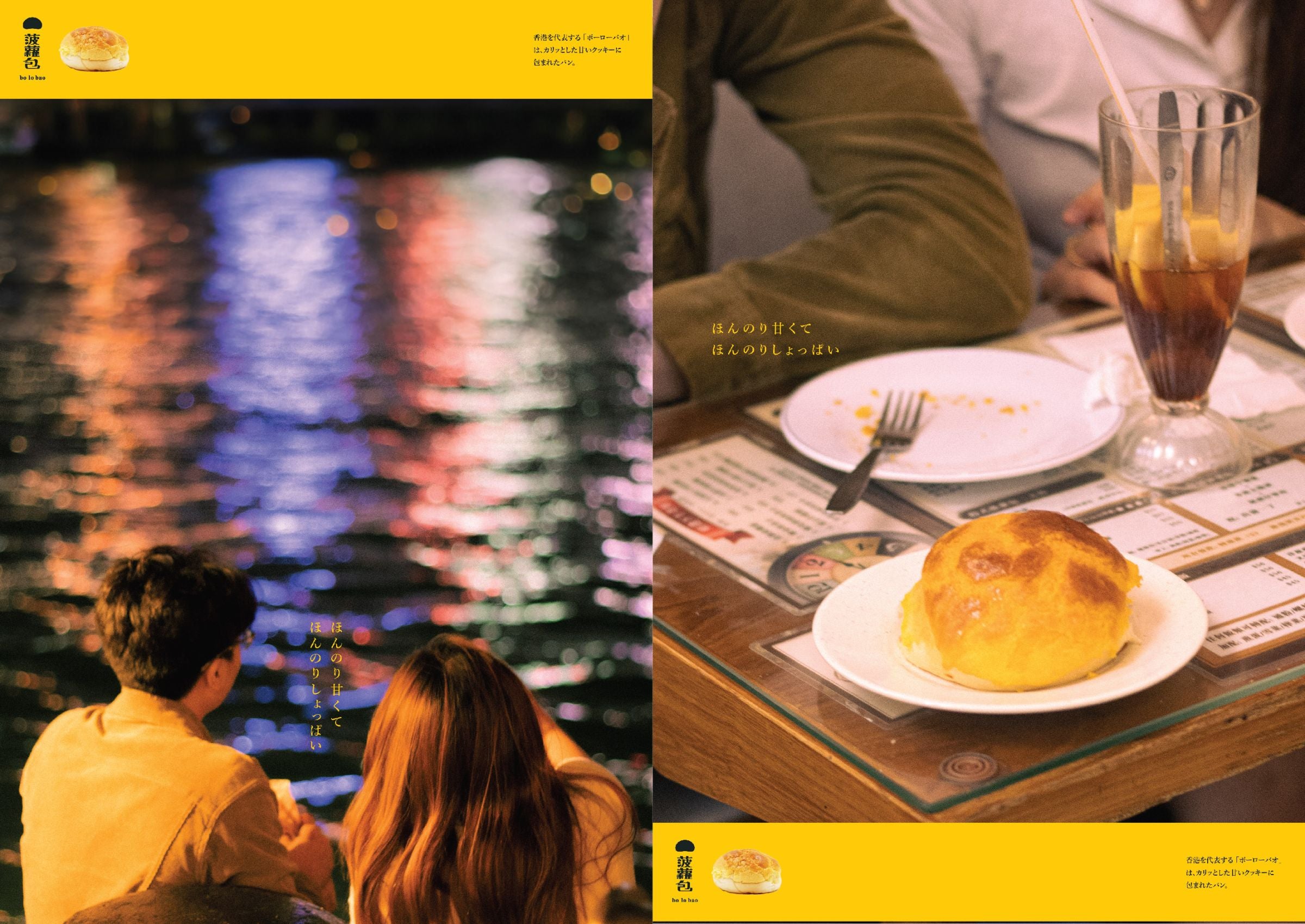

新しい感覚でかぼちゃを知る専門店のブランディング 地元、香港のボーローバオのブランディング

地元、香港のボーローバオのブランディング

■今枝麻矢子さん

.png) 世界の美術市場やアートシーン、未来の芸術について学生同士で語った動画より

世界の美術市場やアートシーン、未来の芸術について学生同士で語った動画より.jpg) 午前の授業を振り返りながらのランチタイム。ゼミ室前でのひととき

午前の授業を振り返りながらのランチタイム。ゼミ室前でのひととき

(取材協力) 多摩美術大学

次のページ:筑波大学芸術専門学群

筑波大学芸術専門学群の入試担当者と学生にお話を聞きました

| <お話しを聞きました> |

| 筑波大学 芸術系 |

| 芸術専門学群入試担当 |

| 宮坂 慎司 准教授 |

2025年度入試(2024年度実施)より帰国生向けの入試を受験しやすい形式に変更

——はじめに、筑波大学芸術専門学群の帰国生向け入試について概要をお聞かせください。

宮坂:現在、本学では帰国生に対応した入試として「外国学校経験者特別入試」を設けています。従来は海外経験を持つ受験生について、日本国籍と海外国籍で試験を分けていたのですが、2025年度入試より国籍にとらわれない試験を実施することになりました。それに伴って受験資格がこれまでよりわかりやすくなり、海外経験の期間についても緩和しました。もちろん、これらの変更は芸術専門学群にも反映されています。

また、これまでは若干名としていた帰国生向け試験の募集人員についても、本年度より入学定員の約5%を留学生や帰国生徒等に設定することとなり、芸術専門学群では「外国学校経験者特別入試」で5名の枠を設けています。受験生は具体的な募集人員の枠を意識しながら試験に臨むことができるようになったので、気持ちの面でも挑戦しやすくなったのではないかと思います。

筑波大学では、グローバル社会を生きるための主体性と総合性を育む真の総合大学を目指し、全学的な改革を実施しています。その改革を進めるにあたって、「グローバル」という言葉を耳にする機会は増えたものの、具体的にどのような施策を行えば「真のグローバル」を実現できるのだろうということを考えています。

もちろん、日本の学生が海外留学に行くこともひとつのグローバルの形です。一方で、海外の学生が日本で学びたいと思える環境を準備することも同様に重要であるというのも一つの考えです。これからの時代、グローバル化が停滞するとは考えづらく、社会や大学は引き続き世界に開いていくことが求められています。その交流の中で新しい刺激が生まれるのではないかと、受験しやすい制度づくりを推進しています。

.jpeg)

——「外国学校経験者特別入試」の受験に必要な資格や対策についてお聞かせください。

募集要項や必要な提出物は、本学のホームページ上で公開していて、受験年度やその前年度の情報を確認いただくのが正確ですので、チェックしてもらいたいと思います。その上で、芸術専門学群のポイントは、制作に関する提出物が必要な点ですね。自分で制作した作品の写真や設計図、企画書のほか、小論文など、3点以内を資料にして送ってもらうことになっています。これらも入学志願票などと同様に出願書類に含まれていますので、事前にポートフォリオを作成するといったことも対策になってくると思います。

当日の試験については、「実技検査」と「面接」を実施しています。「実技検査」では、「論述」「デッサン」「書(臨書)」のうちからひとつを選択し、いずれも2時間で課題に取り組みます。「面接」は日本語での個別面接で、芸術に対する関心度や意欲、将来性、社会性を評価するほか、実技試験の自己評価や提出作品、第1種(長期就学者)では日本語能力についても併せて問います。

「外国学校経験者特別入試」は今年から実施する形式なので前例がないのですが、論述や鉛筆デッサンにおける課題のテーマや試験時間を把握する上で、芸術専門学群推薦入試や個別学力検査等(一般選抜)前期日程の過去問が参考になると思います。また、本学では学生が主体となってさまざまな入試情報を発信していますので、オープンキャンパスや学園祭など、ぜひそちらもチェックしてみてください。

〉〉筑波大学 大学入試情報サイト

〉〉筑波大学芸術専門学群 受験生の皆さんへ

.jpeg)

総合大学で芸術分野を学ぶ魅力は、幅広い学問に触れられる点

——帰国生に対して期待していることはありますか?

芸術は、多様なものに触れてきた経験や感性が非常に大事な分野です。海外での経験も例外ではなく、芸術に取り組む上で力になってくれると思います。また、本学で学ぶ他の学生にとってもいい刺激になることを期待しています。帰国生には、海外で身につけた価値観を発信しながら、熱意を持って筑波大学で学んでほしいと考えています。

——最後に、筑波大学芸術専門学群への進学を目指す帰国生にメッセージをお願いいたします。

総合大学である筑波大学には、幅広い分野を学ぶことのできる環境が整っています。芸術に注力することはもちろん、海外で培った広い視野を活かしながら他の学問に触れ、それをまた芸術作品に反映することもできるでしょう。また、「外国学校経験者特別入試」以外にも、「国際バカロレア特別入試」なども展開していますので、受験生はそれぞれの強みを活かして形式を選択することもできます。自分の表現と向き合うには理想的な環境ですので、ぜひ期待感を持って本学を目指していただけたらと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

筑波大学 芸術専門学群 学生対談

筑波大学 芸術専門学群4年 酒井蔵人さん 筑波大学 芸術専門学群4年 酒井蔵人さん | .jpeg) 筑波大学 芸術専門学群2年 深川穂乃花さん 筑波大学 芸術専門学群2年 深川穂乃花さん |

グローバルな校風に惹かれたことが受験のきっかけ

——これまでの海外経験についてお聞かせください。

酒井:私はもともと日本の学校で勉強していたのですが、中学3年生の時のサマースクールでシアトルを訪れ、海外留学に興味を持ちました。そこで、カナダのビクトリアにある公立高校に語学留学。私の場合は2年半で高校卒業までのカリキュラムを修め、日本に帰国して筑波大学に進学しました。大学でも交換留学制度を用いて、イタリアのミラノで1年間生活した経験があります。

深川:父の仕事の都合で、幼少期をアメリカのアラバマ州、日本でいう中学3年から高校卒業までの期間をオハイオ州で過ごし、それ以外の期間は日本で生活していました。酒井さんとは異なり、私の場合はアーリー卒業を使わずにアメリカの高校を卒業。その後、日本に戻って筑波大学に入学しました。

——筑波大学の芸術専門学群に進学したきっかけを教えてください。

深川:父の海外駐在の任期と私の高校卒業のタイミングが重なっていたこともあり、自然な流れで日本の大学に進学することを決めました。私は小さい頃から絵を描くのが好きで、せっかく大学に進むのであれば好きなことに挑戦したいと日本の美術系大学や学部を調べるようになりました。美術大学も視野に入れる中で筑波大学を選んだ決め手は、総合大学ならではの学びに魅力を感じたからです。美術を専門的に学びつつ、それ以外の分野の勉強もできるところに強い憧れを抱きました。筑波大学が多様性を重視していると知ったことも大きなきっかけになっています。

酒井:デザイナーとして働く父に影響を受け、自分も芸術系の道に進みたいと考えました。ただ、海外で生活していると日本の進学に関する情報がほとんど手に入らなくて……。日本に戻ってきた休暇期間中に手探りでアドミッションポリシーをはじめとする大学の情報を集めました。そんな時、筑波大学に芸術専門学群があることを知り、帰国生に向けた入試を実施しているということで、「ここしかない!」という気持ちで受験しましたね。

——芸術専門学群を受験するにあたって、どのような対策をしましたか?

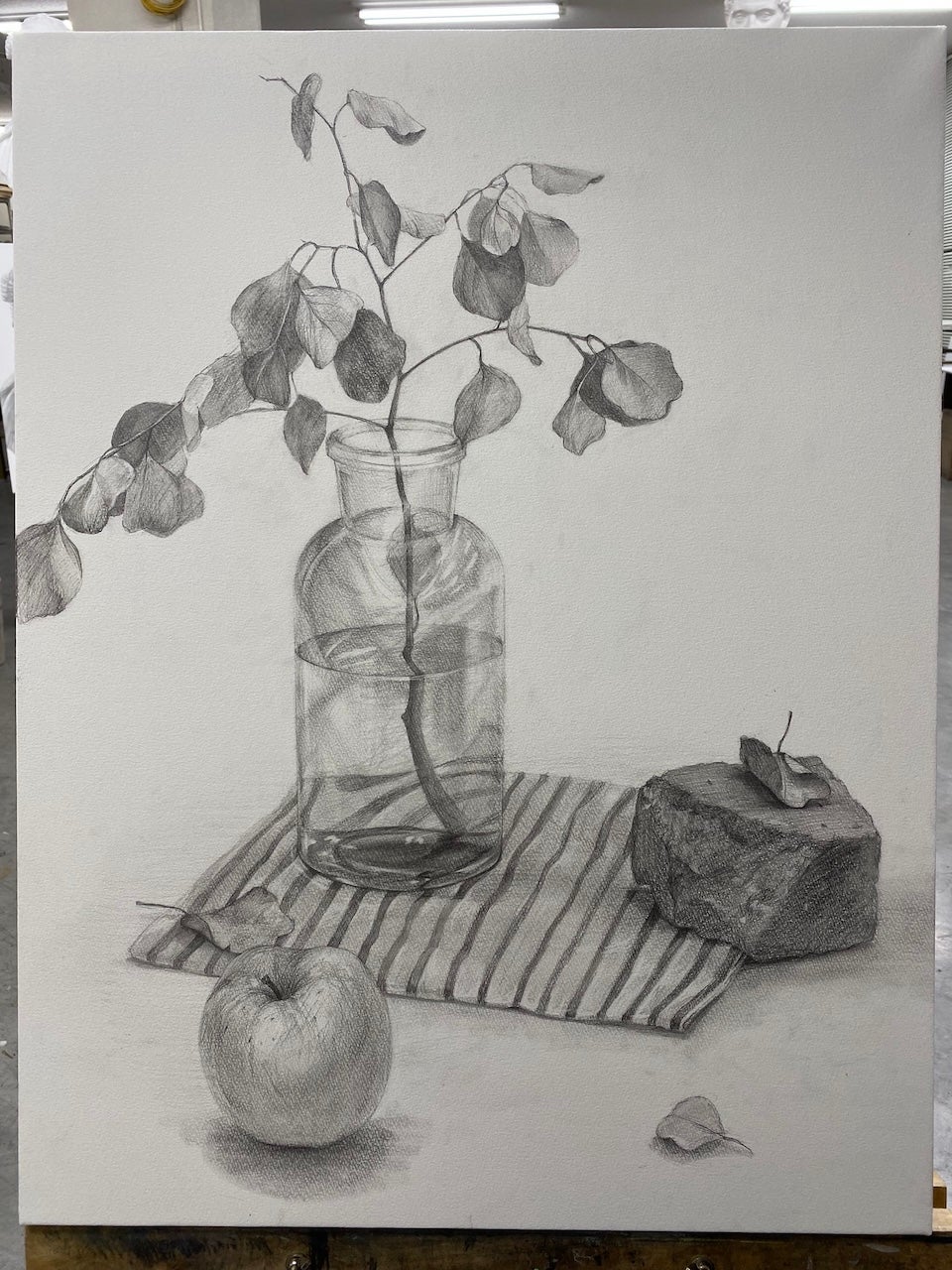

酒井:今年から新しく実施される「外国学校経験者特別入試」の実技では「論述」「デッサン」「書(臨書)」からひとつを選択しますが、当時の入試では2種類の実技に取り組む必要があり、僕は「デッサン」と「平面構成」で受験しました。予備校には通わず、参考書やYouTubeを使って独学での対策を続けました。本番でベストの力を発揮できるように、日々全力で練習していましたね。部屋にあるものをひとつずつ選んでデッサンし、描くものがなくなるまでやろうと努力を重ねました(笑)。入学後に同級生に話を聞くと、ほとんど全員が予備校に通っていたらしく、カルチャーショックを受けました。

深川:私も酒井さんと同じ形式で受験し、実技では「論述」と「デッサン」を選択しました。筑波大学の小論文に強いオンライン予備校があり、アメリカにいた時からそれを利用して論述の対策をしていました。デッサンに関しては、小さい頃から絵は描いていたものの、受験で必要な画力がまったくわからないという状態でした。日本に帰国してから半年足らずの期間で毎日予備校に通って絵を描き、合格に必要となるノウハウを詰め込みました。

入学してからも自分の進みたい道を見つけられる環境

——入学後の学びの魅力についてお聞かせください。

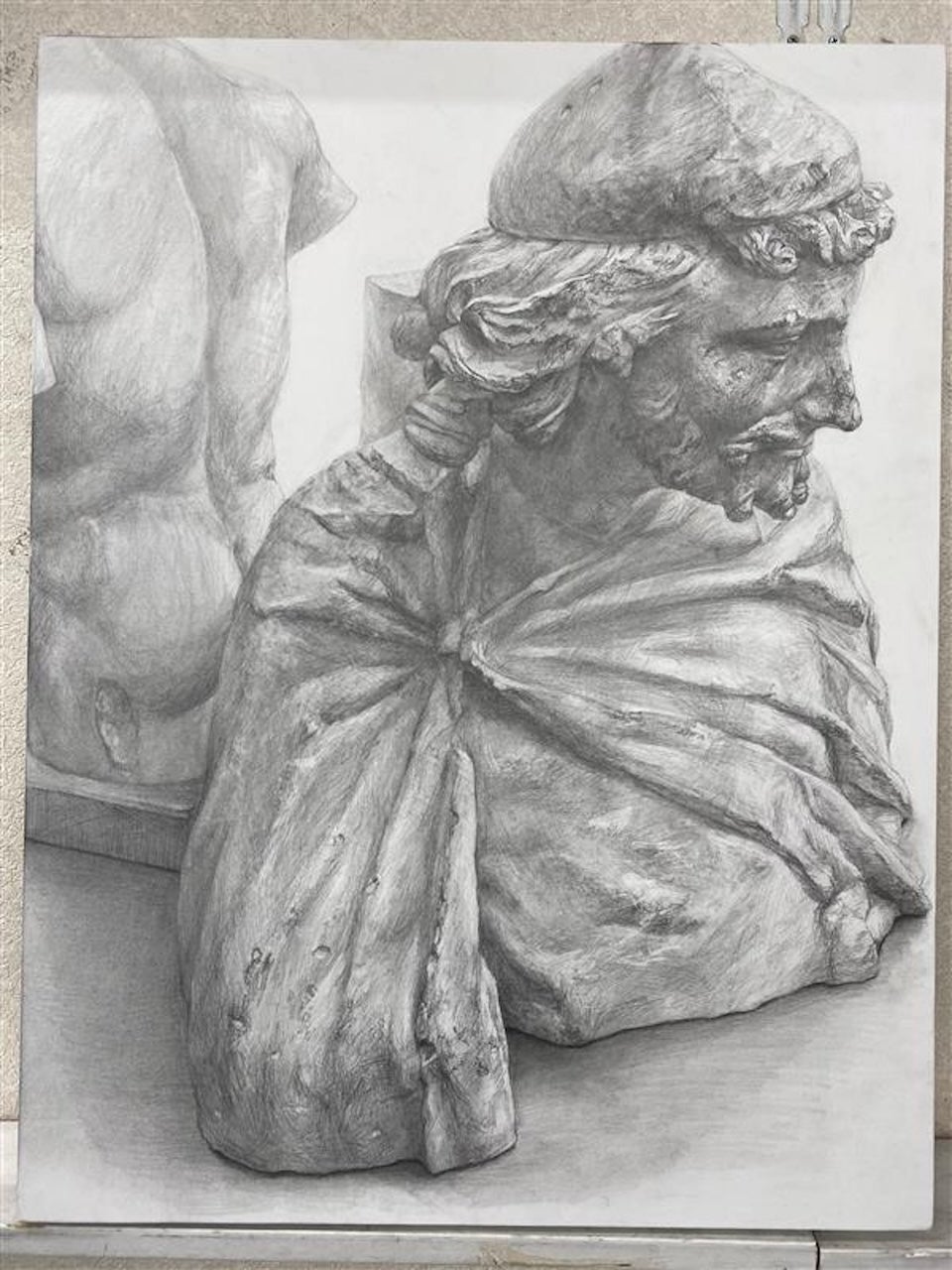

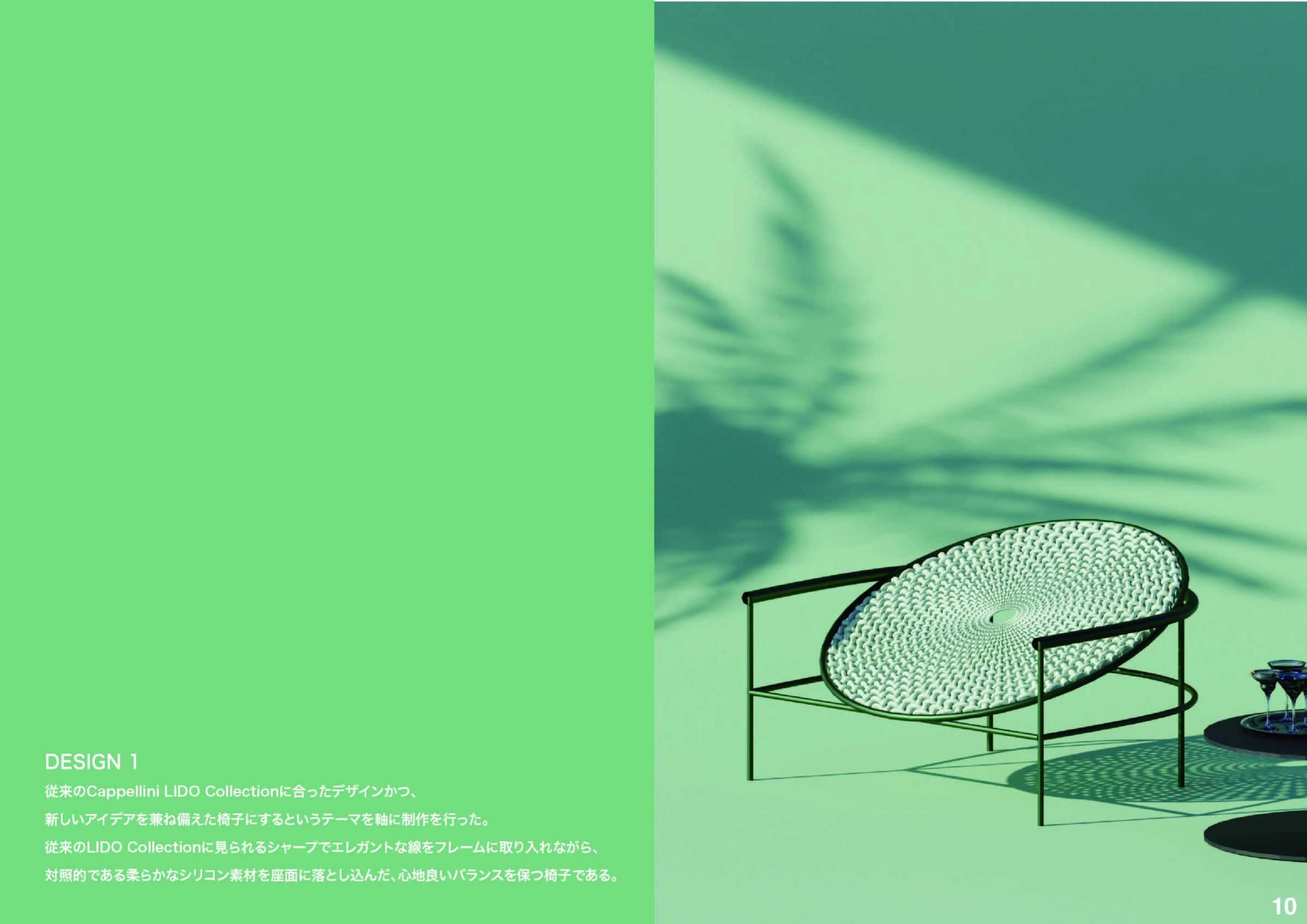

酒井:僕は現在、情報・プロダクトデザイン領域で制作や研究に取り組んでいます。これは名前の通り、デジタルからアナログまであらゆるプロダクトの制作に関わることのできる領域です。アプリを開発している人もいれば、木材などを使ってプリミティブな製品をつくっている人もいます。例えば僕の場合、椅子をつくっています。入学時の僕はグラフィックデザインに関心があったのですが、ある時に受けた椅子をつくる授業が面白くて方向転換しました。僕のように、入学してから進みたい道を見つけられるところは芸術専門学群の魅力ではないでしょうか。

深川:私は入学前からファインアートに関心があり、特に日本画を学びたいと思っていました。芸術専門学群では3年次から領域が分かれるので、2年生の現時点では本格的な日本画の研究に取り組んでいませんが、今後に向けて準備を進めているところです。中でも日本画の画材の美しさに魅力を感じており、その分野の研究に携わりたいと考えています。

酒井:これは筑波大学全体の話ですが、多様性溢れる環境も大きな魅力だと思います。僕が所属する研究室だけでも10人中7人が海外からの留学生や帰国生で占められており、ブラジルやフランス、インドネシアなど、幅広いバックボーンを持つ学生と交流することができます。僕自身、留学していた時と同じくらい英語を使っていますね(笑)。

——大学生活において、海外での経験が役に立っていると感じる場面はありますか?

深川:アメリカの高校で美術を学んでいた際、生徒同士でお互いの絵についてコメントする時間がありました。「この絵は何がモチーフなの?」といったように相手が興味を持って問いかけてくれて、私もそれに応えていました。競い合わせるのではなく、お互いの考えを伝え合わせる授業だったんです。そんなアメリカでの授業を通じ、自分の作品の意図を伝えたり、相手の作品を汲み取ったりする力を養うことができたと考えています。この力は大学で美術を学ぶ現在も役立っていますね。

酒井:プロダクトデザインは、日常生活と密接に関わる芸術分野です。そして、当然ながら日本と海外の生活様式は大きく異なっています。そのため、海外の街を散歩しているだけでも、バスの形や看板の表記といったあらゆるプロダクトから各国の歴史や生活のあり方を感じ取ることができるんです。このように、日本と違うプロダクトに触れてきた点は、自分の強みなのではないかと思っています。

——日本の美術系大学・学部への進学を目指す帰国生にメッセージをお願いいたします。

酒井:海外から日本の大学、特に美術系の大学に進むと決めた際、周囲との環境の違いに不安を覚える人も多いと思います。僕自身もそうだったので、気持ちはすごくわかります。ただ、人とは違う環境で頑張ってきた部分は、絶対に大学も評価してくれると思います。画力や表現力といった技術は大学に入ってから伸びるので、受験時は自分の努力に自信を持って挑戦してもらえたらと思います。

深川:日本人の心を持ちつつ、海外での特別な経験もあるという点で、帰国生は日本において貴重な人材だと考えています。もちろん、筑波大学もそうした経験が活かせる場所だと思いますので、何も恐れずに挑戦し、入学後も自分の好きなものを探求し続けてほしいと思います。

酒井さん、深川さんの作品・活動をご紹介

■酒井蔵人さん

ユーザーの身体とインタラクトするアウトドアチェア

ユーザーの身体とインタラクトするアウトドアチェア

コロナ禍を明るく照らすプロダクト

コロナ禍を明るく照らすプロダクト■深川穂乃花さん

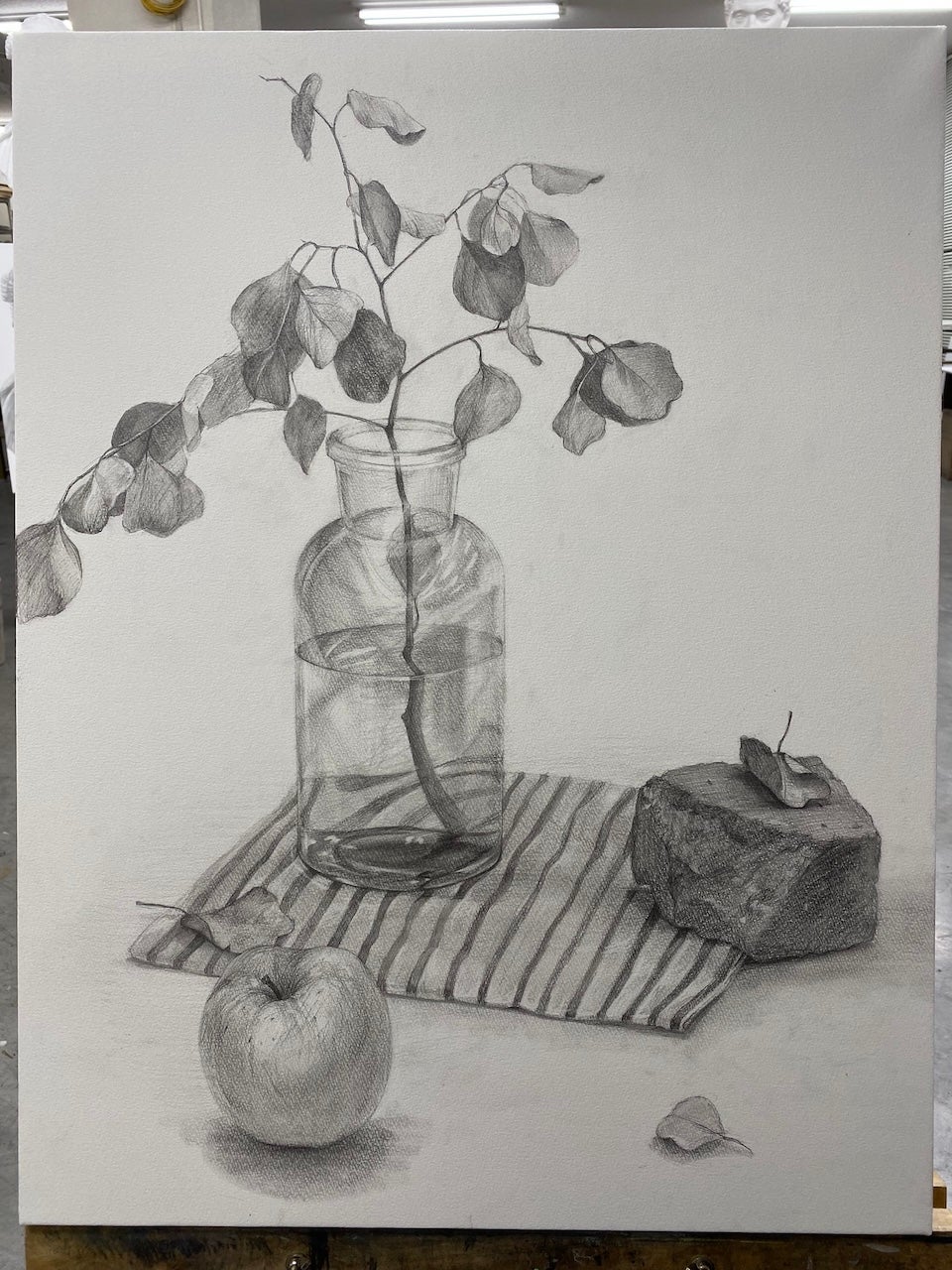

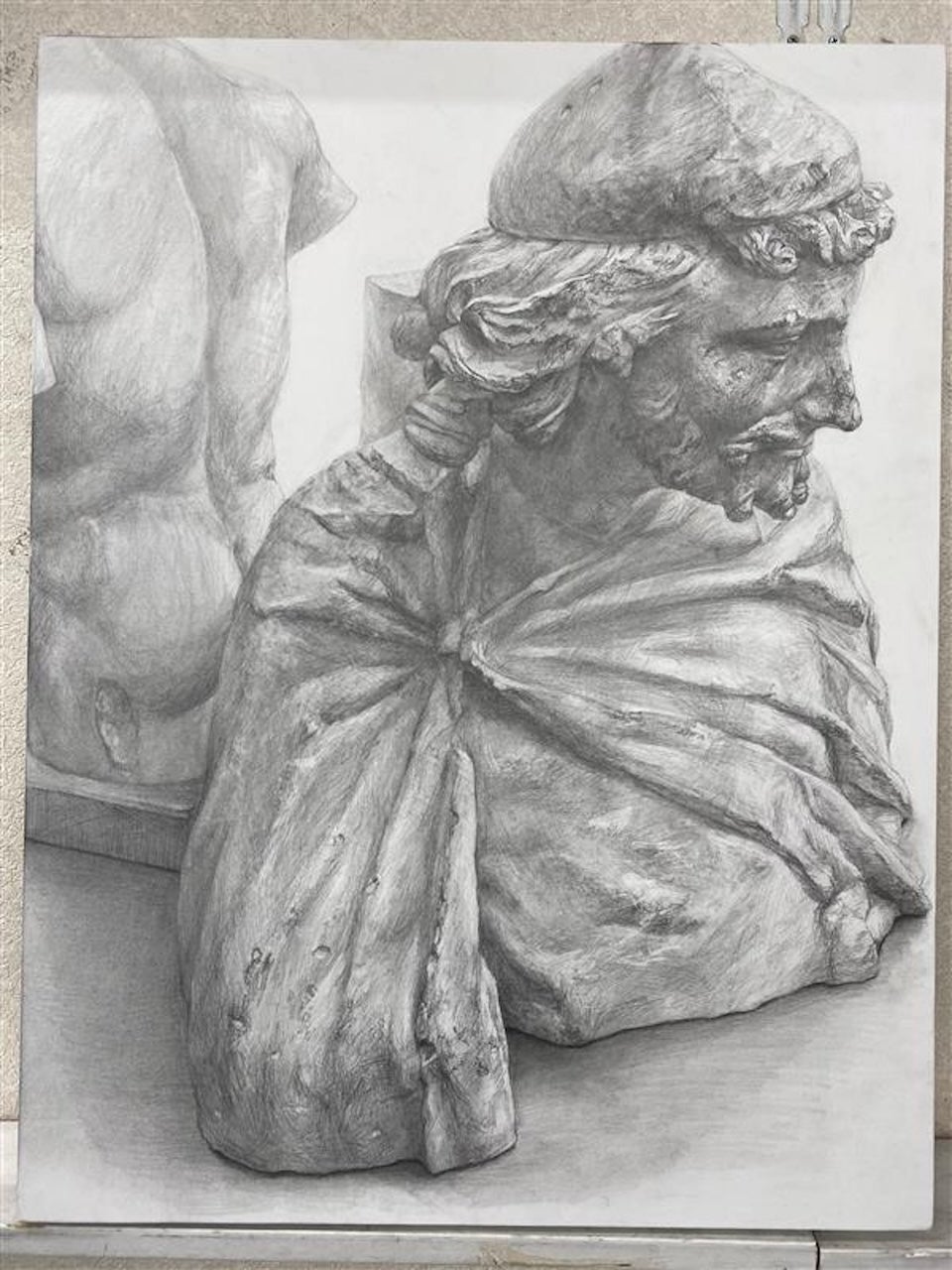

芸術専門学群の入試(午後・デッサン)対策

芸術専門学群の入試(午後・デッサン)対策

他大学日本画科の水彩試験を想定した受験期の作品

他大学日本画科の水彩試験を想定した受験期の作品(取材協力) 筑波大学

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)